不說不知,高樓大廈林立的香港,竟是麻鷹密度全球最高的地方,經常見到群鷹飛舞。「麻鷹適應力強,不管環境如何變化,都可以堅毅無畏地生存。」香港觀鳥會義工陳佳瑋說,他是「鷹迷」,花上十多年追逐麻鷹,用最擅長的長鏡頭捕捉牠們的一舉一動。從習性、求偶、覓食以至交配,陳佳瑋都會仔細觀察,見證着麻鷹在香港飛過的「足跡」,並用圖片及文字一一記錄在他的Fb專頁及新書中。

疫情持續兩年,當大家都疲憊之時,不妨仰望天空,看看麻鷹如何堅毅克服逆境,在石屎森林中展翅高飛。\大公報記者 熊偉娟(文)林少權、部分由受訪者提供(圖)

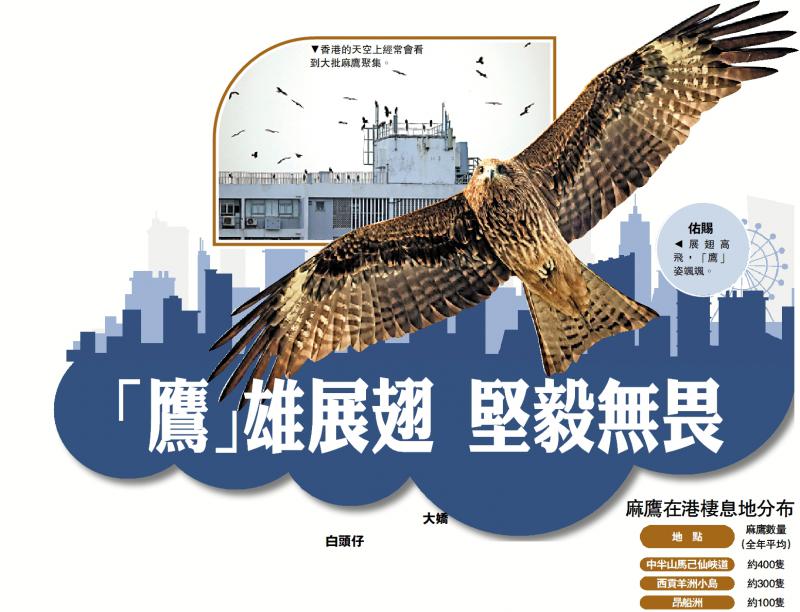

香港地少人多,到處都遍布高樓大廈,但這裏竟是麻鷹密度全球最高的地方。雖然擁擠,但人與麻鷹卻能和平共處,每年冬天在香港出沒的麻鷹就有1200至1500隻。偶然抬頭一瞥,都不難欣賞到麻鷹翱翔天際的英姿,間中又會看見上百隻的麻鷹在蔚藍天空集體飛行,故香港又被稱作「麻鷹之城」。

遇麻鷹來襲 雙手掩頭打傘

陳佳瑋說,每年9至10月,大批麻鷹會從北方、內地或俄羅斯飛來香港,停留過冬或作為中轉站稍作休息。迄至翌年1月,牠們就會折返原居地。在香港,麻鷹主要棲息在中半山馬己仙峽道、西貢對開海面的羊洲小島及昂船洲一帶。麻鷹的棲息路線都非常固定,像在馬己仙峽道的麻鷹,日間從維多利亞港覓食之後,到傍晚就會返回馬己仙峽道休息。陳佳瑋表示,麻鷹選擇到羊洲小島生活,其中一個原因是因為搵食容易。「西貢一帶有很多漁民撐着小艇售賣漁獲,漁民丟在海裏的魚內臟,就成為了麻鷹的美食。」

麻鷹予人兇猛的感覺,但事實卻剛剛相反。「麻鷹非常怕人,不會主動攻擊人同其他雀鳥,除非是繁殖期,又或者有人走近巢穴,令牠們感覺受威脅。」陳佳瑋教路,一旦遭到麻鷹襲擊,應用雙手掩頭作保護,如果有雨傘在身也可以打開,而最重要是走為上着,因為麻鷹的警戒範圍大約只有50至100米。

為麻鷹起名 追蹤多段戀事

陳佳瑋表示,麻鷹的整個繁殖過程約在每年1月至翌年6月發生,包括從求偶、尋找樹枝建築巢穴、交配、生蛋、餵食幼鳥,直至牠們成功飛出巢穴。一頭母鷹每次平均可以孕育一至兩頭小麻鷹,但陳佳瑋曾看見有母鷹誕下了三頭小麻鷹。小麻鷹離開巢穴學飛三個月左右,就會離開父母跟其他同伴闖蕩天涯。見證着新生命的孕育過程,令陳佳瑋「不能自拔」,吸引他十多年來不畏日曬雨淋、上山下海捕捉麻鷹的蹤影。他視麻鷹為朋友,會為牠們起名,並見證老友一段段戀愛故事的發生。

為了讓更多人認識麻鷹,陳佳瑋除開設Facebook專頁「我的麻鷹手記」,最近他更把自己多年來對觀察麻鷹的所見所聞集結成書,希望教育大眾愛惜大自然,令人類與動物共存共生。「這些年來觀察麻鷹的生活,同時間見證了香港的變化,樹愈來愈少、樓愈建愈多,麻鷹要四出找合適的地方築巢,人類大興土木使牠們的生活亦受到很大的影響。」麻鷹能夠在香港找到一個舒適的安樂窩,這就是陳佳瑋最想達成的心願。

「白頭仔」原本跟「大嬌」是一對,但「大嬌」拒絕與牠交配,並出軌與「咪仔」搞上。「白頭仔」被拋棄,幸好牠其後找到「芝麻」相伴;「佑賜」名副其實是花心蘿蔔,可以同時間周旋於「花花」、「白斑」、「麗君」和「大頸泡」之間,真的羨煞旁人。

麻鷹戀愛故事