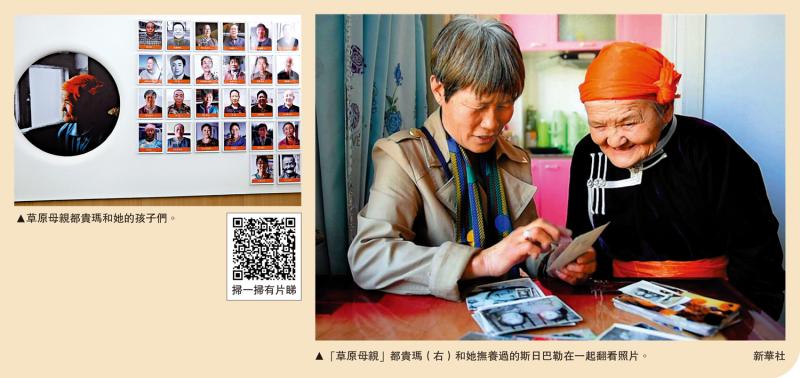

左圖:草原母親都貴瑪和她的孩子們。右圖:「草原母親」都貴瑪(右)和她撫養過的斯日巴勒在一起翻看照片。\新華社

「小時候沒有人告訴過我的身世,後來大家說起上海3000孤兒,我才知道都貴瑪額吉(額吉是蒙語中媽媽的稱呼)是我來到內蒙古給我餵第一口奶的人……」今年65歲的孫保衛,當年他被送到內蒙古時才一歲,是都貴瑪額吉養育的28個「國家的孩子」中年齡最小的一個,如今每每說起這段經歷,他總會淚濕眼眶。孫保衛說,他是不幸的,襁褓中就被迫離開了親生父母。同時也是幸運的,是國家和草原人民養育他健康長大。

8月16日,參加「2025年范長江行動香港傳媒學子內蒙古行」的蒙港學子走進內蒙古四子王旗鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地,一起聆聽了草原母親都貴瑪的感人故事。/大公報實習記者 田季冉

1959年,中國遭遇了嚴重的自然災害,一批批孤兒送至上海福利院,奶粉供應出現了巨大困難。獲知這一情況後,時任全國婦聯主席的康克清焦急萬分,她立即向周恩來總理進行匯報,希望從其他省份調一些奶粉給孩子們喝。周總理於是就想到了時任內蒙古自治區政府主席烏蘭夫。接到總理電話,烏蘭夫立即召開會議。大家認為,支援奶粉只能解決眼前困難,以後怎麼辦呢?「不如把孤兒接到內蒙古來,讓牧民撫養,讓草原把他們養大!」

隨後,內蒙古專門為這批孤兒建設了10座大、中型育嬰院。1960年初,內蒙古開始了接收孤兒及安置工作,3000名孤兒分批送到內蒙古。他們從此有了一個共同的名字——「國家的孩子」。

抵達內蒙古之後,孩子們先被統一送到臨時保育院集中養育,等到適應環境、身體狀況好起來後,再被送去領養家庭。站在四子王旗臨時保育院裏,看着送來的28個孩子,那一年才19歲,還是一位草原少女的都貴瑪,沒有絲毫猶豫,就馬上當起了孩子們的額吉。

傾注心血 28個孩子無一人夭折

都貴瑪的蒙古包成了28個孩子的搖籃,大的不過五六歲,小的才幾個月,襁褓上縫着寫有「代用名」的布條。她把小床擺成圓圈,自己睡在中央,夜裏無論哪個孩子哭鬧,伸手便能輕拍安撫。語言不通,她便在蒙袍上繡不同紋樣辨認孩子;奶粉稀缺,她徹夜守着爐火熬製牛奶。「接一個、活一個、壯一個」,這句草原上的誓言,在500多個日夜的守護中化為現實,28個孩子無一人夭折,創造了饑荒年代的奇跡。

都貴瑪傾注心血的照顧,讓28個孩子奇跡般地健康成長。大半年過去,幼童們蹣跚學步、咿呀學語,那一聲聲「額吉」直抵她心底最柔軟的地方。但保育院只是中轉站,孩子們身體好了,就要被牧民家庭領養。

「那些日子,牧民們騎着馬、駕着勒勒車來領養孩子的場景隔三差五就上演。孩子一個個被接走的夜晚,我躺在床上,心潮翻湧,徹夜難眠。」當第一個孩子被牧民抱走時,都貴瑪追着勒勒車奔過草丘。此後每次有人接走孩子,都貴瑪總會偷偷騎馬到領養家庭附近,確認孩子笑着吃奶才含淚離開。

接生工具傳承草原醫者精神

臨時育嬰院的使命終結,都貴瑪又奔赴到了新的崗位。1974年,都貴瑪入黨,參加旗醫院組織的培訓,跟隨婦產科醫生學習接產技巧及產科醫學知識。上世紀70年代的牧區,分娩是婦女的「鬼門關」。危急時刻,都貴瑪跪在難產產婦旁三天三夜,用土法保溫早產兒,口對口吸出羊水,搓熱青紫的小腳,晨曦中一聲啼哭刺破長空。那個被救活的男孩取名「松布爾」,在蒙語中寓意着奇跡,四十多年後仍喚她「額吉」。

退休時,都貴瑪將她老師所贈的接生工具,交給年輕醫生馬西畢力格。這個斑駁的鐵盒,見證過40位母親的生死,如今這種大愛的精神已成為草原醫者的精神火炬。

「他們始終是我的孩子」

2019年人民大會堂的金色燈光下,都貴瑪被授予「人民楷模」的國家榮譽稱號,勳章的光芒照亮了半個世紀的守望。如今都貴瑪撫養的28個孩子遍布草原,都已長成了真正的草原兒女。微信群裏,年過花甲的「孩子們」分享着燉羊肉的照片,蒙古語問候刷滿屏幕。都貴瑪開心的笑着,「不管我的孩子多老了,他們始終是我的孩子。」