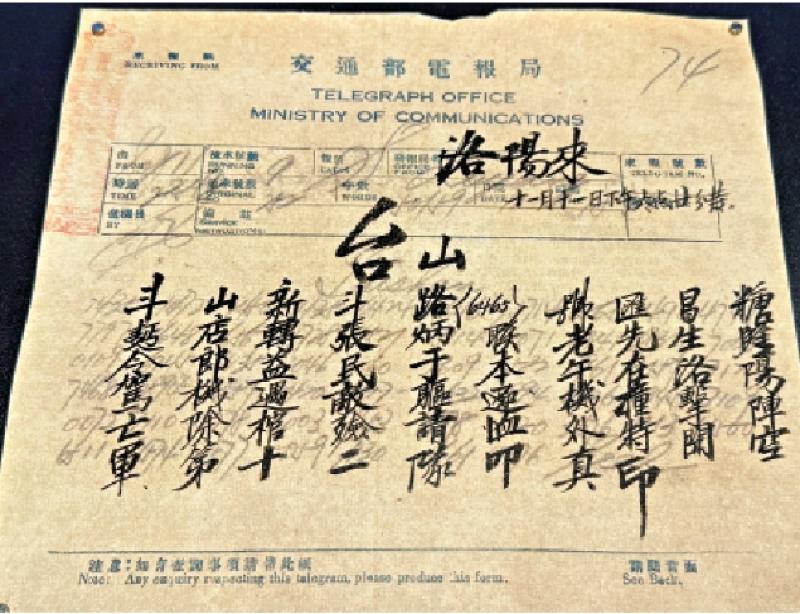

圖:張益民的訃告電報。\大公報記者黃寶儀攝

江門市博物館中,一張泛黃的電報引起很多觀眾的興趣。那是一份訃告電報,上面寫着「轉張炳聯老先生瞻,令郎益民於本午在洛陽駕機遇敵驅逐機撞擊陣亡」。電報中提到的張炳聯,是祖籍江門的美國華僑商人。抗戰期間,他和無數心繫祖國的海外僑胞一樣,用盡一切辦法為抗戰捐款。

當時中國空軍各類人才短缺,美國華僑踴躍集資開辦多所航空學校,張炳聯不僅捐款資助,還把自己的兒子張益民也送去航校學習。在父親強烈的家國情懷感染下,張益民成長為一位正直的愛國青年。為了保家衛國,他刻苦學習航空技術。1934年,21歲的張益民以優秀學員畢業,懷揣着「航空救國」的理想,回國加入中國空軍,任空軍第七大隊第十二中隊少尉飛行員。

1937年11月11日,日軍戰機逼近洛陽,張益民為保衛家園登上自己編號為605的可賽戰機,衝上了洛陽上空。在對抗中,張益民以一敵三,終因寡不敵眾,人機均在空中中彈。當人們找到這位年僅24歲的英雄時,他的遺體已被燒成焦炭。

收到電報的張炳聯強忍着巨大的悲痛提筆寫信,向部隊詢問兒子戰鬥犧牲的詳細過程。當他得知兒子不畏生死,英勇殺敵後,他做出了一個令大家為之動容的決定:把國民政府發放的英雄撫恤金全部捐出。一直到抗戰勝利,張炳聯仍堅持不斷為抗戰捐款。在強烈的精神感召下,張益民的弟弟張發文也同樣踏上了從軍救國的征程。