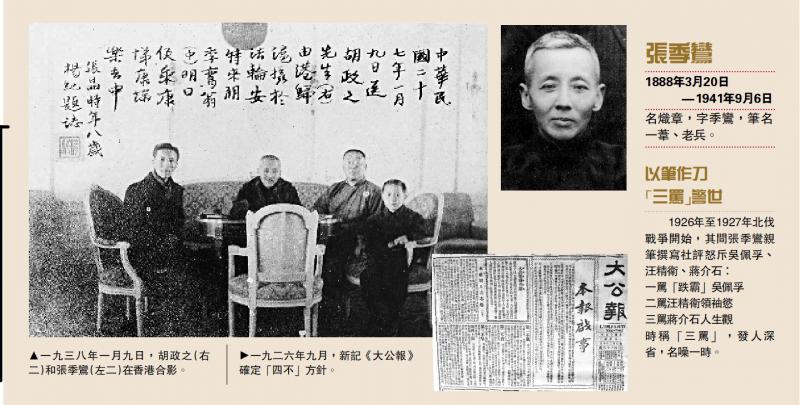

圖:一九三八年一月九日,胡政之(右二)和張季鸞(左二)在香港合影。

他始終是一個熱情橫溢的新聞記者,主持《大公報》筆政15年之久,撰寫稿件千餘篇,他一生的文章議論,鑄就那個時代的活歷史。他主張「記者應存大我,而忘小我;忘小我始能不慕虛榮,始能不避權貴,而主持公道。」毛澤東評價他「堅持團結抗戰,功在國家」,周恩來讚譽他為「文壇巨擘、報界宗師」,蔣介石稱他為「一代論宗」。作為一位報人獲得如此美譽,在中國現代新聞史上恐怕無人比肩—他便是新記《大公報》創辦人之一張季鸞。\大公報記者 鄭曼玲

1888年出生的張季鸞是陝西榆林人。自小熟讀詩詞經書的他,青年時代便負笈東瀛,期間曾撰寫一些東京通信,發表在于右任與宋教仁創辦的《民吁日報》上,從此與新聞工作結下不解之緣。

1912年1月,受于右任舉薦,張季鸞出任南京臨時大總統孫中山的總統府秘書,參與起草了《臨時大總統就職宣言》等重要文件。

1926年,他與吳鼎昌、胡政之三人合辦新記公司接手《大公報》。當年9月1日,《大公報》復刊,有感於「報界之厄運,至今日而極矣!」張季鸞發表《本社同人之志趣》,提出「四不」辦報方針:不黨、不賣、不私、不盲。

執筆「三罵」 明恥教戰

張季鸞外表儒雅,內心剛烈,視正邪如冰炭。因其長期深研國計民生之道,胸中自有韜略,發而為文,往往切中時弊,一掃群疑,萬諑息響,澄清時局。

當時新記《大公報》的口碑與影響之一,在於其言論勇敢潑辣而卓有見地,言他人不敢言,言他人不能言。其中頗為有名的,當屬大公「三罵」:一罵吳佩孚「有氣力而無知識」;二罵汪精衛的領袖慾;三罵蔣介石不學無術。

這著名的大公「三罵」皆出自張季鸞筆下,文章縱橫捭闔,邏輯謹嚴,文采出眾,可謂行雲流水而又痛快淋漓。

1931年「九一八」事變,東北淪亡。事變發生後第三天,張季鸞、胡政之召開「從未舉行過」的編輯會議,會上張季鸞嚴肅指出:國家已經面臨緊要關頭,報紙今後更應鄭重負起責任。他宣布兩項決策,一為「明恥」,一為「教戰」。即盡快開闢一個專欄,記載自1871年中日兩國簽訂《中日修好條規》至1931年「九一八」事變的重大事件,幫助讀者了解甲午以來的對日屈辱史,欄目名稱定為「六十年來中國與日本」,並指定王芸生專主此事。文章結集成書後反響強烈,王芸生一舉成名。

1936年12月12日,震驚國內外的「西安事變」爆發。張季鸞隨即揮筆疾書,先後在《大公報》上發表《西安事變之善後》、《再論西安事變》等社評,高屋建瓴地提出了「解決時局,避免分崩」的善後之策。拳拳愛國之情、凜凜民族大義躍然紙上。

西安事變 縱橫捭闔

1936年12月18日,《大公報》發表張季鸞所寫的《給西安軍界的公開信》,文中呼籲「精誠團結,一致地擁護中國」。

當時,南京政府把18日的《大公報》加印了數十萬份,用專機空投到西安市區。大部分西安市民和東北軍將士都看到張季鸞的這篇「公開信」,這在中國報業史上亦算一次奇觀。

該篇文章寫得入情入理、淋漓透徹,不少東北軍將士閱後深受觸動,張學良、楊虎城的心理也立刻起了急劇變化。

1936年12月25日,張學良親自陪同蔣介石乘飛機離開西安。翌日,蔣介石抵達南京,西安事變和平解決。

1988年,張季鸞的兒子張士基應邀去台灣出席其父誕辰一百周年紀念活動,發現歷經52年之後,張學良竟然還能一字不錯地背誦那篇《給西安軍界的公開信》。文章對他影響之深刻、對西安事變和平解決貢獻之大,可見一斑。

在張季鸞主持筆政期間,《大公報》的傳播力和影響力不斷擴大。1941年5月,《大公報》獲美國密蘇里大學新聞學院頒發「密蘇里榮譽獎章」。該獎章被公認為新聞行業最具聲望的國際獎項之一,獲此世界性殊榮,中國報紙只此一家,也僅此一次。

昌言遠響 享譽國際

密蘇里新聞學院在頒獎詞中說:「《大公報》對於國內新聞與國際新聞之報道,始終充實而精粹,其勇敢而鋒利之社評影響於國內輿論者至巨。《大公報》自創辦以來之奮鬥史,已在中國新聞史上放一異彩,迄無可以頡頑者。」

當時多位政要將領及各地新聞機構紛紛向《大公報》發來賀函賀電,讚揚該報昌言遠響、揚我邦華。而《大公報》則始終榮辱不驚,張季鸞發表《慚愧的榮譽》、《感謝與奮勉》等評論,表示「當今中國輿論界被友邦重視,是因為我們能宣揚正義,抵禦強梁。

這榮譽屬於中國輿論界之全體,尤其屬於全國之忠良軍民各界」,又稱「現在我們國家正從事生死存亡的大戰,惟有爭取到最後的勝利,才是國家民族的真榮譽。此外過程中的一切浮譽,皆是虛榮。本報同人實為這榮譽而慚愧,也深願為此慚愧而更黽勉努力!」