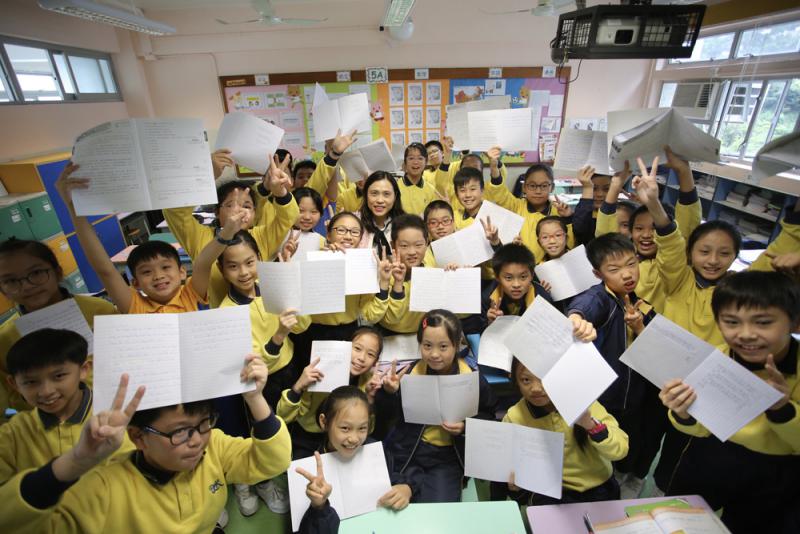

圖:陳詠賢校長表示,設立「導修課」是希望可釋放時間予學生,還學生一個快樂童年。

學生功課量成為近年學界熱話,有學校更推出「零家課」政策,希望釋放更多時間和空間予學生。保良局田家炳小學校長陳詠賢眼見學生為了保留個人興趣,晚晚與功課「作戰」到深夜十一、二點才可休息,令她大嘆:「為何要如此辛苦?」三年前她決定進行大改革,設立「導修課」,把時間還給學生,讓他們擁有快樂的童年。/大公報記者 郭詠遙(文) 何嘉駿(圖)

功課問題近年在社會和學界都引起很多討論。從事教育多年的陳詠賢由以前做老師,到現時成為校長,眼見不少學生為了做功課,令課外活動變成奢侈品,更失去親子時間,直言「這不是我樂見的」。近年教育局牽頭進行功課改革,所以她在兩年前下定決心進行改革,設立「導修課」,每星期三日在午膳後有一小時導修課,讓同學在校內做功課,並安排中英數科任老師輪流當值,解答同學的疑問。她表示,起初會擔心家長不支持,但喜見學生參加課外活動率大幅上升,現時全校已有超過一半的學生放學後參加不同活動,如童軍、花式跳繩和田徑等。

「功課不應是學生一切」

不少人或會擔心增設「導修課」會令學生的上課時間減少。陳詠賢表示,以往學校在午膳前只安排六堂課,午膳後再上最尾一課,但現在將七堂課全部安排在午膳前,這看似減少了上課時數,但其實校方只減少了早上班主任課和將午膳時間推遲半小時,學生並沒有因為「導修課」而減少學習時數。

「功課不是不做,但不應是學生的一切。」陳詠賢分享一個深刻的經驗,曾見過有一個女生沒有放棄課外活動,每日下午四時都堅持去練習游泳,但往往回到家已七點多,吃完飯已約八時,到做完功課已十一時多。陳詠賢感慨,這樣的生活莫論小朋友,大人都會覺得辛苦。孩子本來就有發展個人興趣的權利,但為何要保留興趣,要如此辛苦?

增添趣味提升學習興趣

推行「導修課」非一帆風順。計劃推行第一年,有學生向陳詠賢反映老師利用「導修課」講解同學在功課上的常犯錯誤。她說,不少學生都會將補習社的一套方式帶到學校,以為「導修課」就是讓他們自由做功課,但其實校方是希望以「輔助方式」進行,除了幫助學生解決不明白的功課題目外,亦會抽出較深的題型,向同學講解,讓他們可以掌握解決不同題型的技巧。

陳詠賢表示,功課的目的是讓學生鞏固知識,所以有其存在的需要。但功課不應佔去學生的太多時間,而且功課亦可盡量增添趣味,提升他們的學習興趣。她說,不同科的老師會盡量將有趣的元素注入功課中,如中文科在同學旅行後,讓他們選擇一張最喜歡的相片,按照片寫出當天覺得有趣的事情,「這看似變得有趣,但其實都是作文。」但願有一日功課不再是學生的負累,而是一樣「做得開心」的學習法寶。