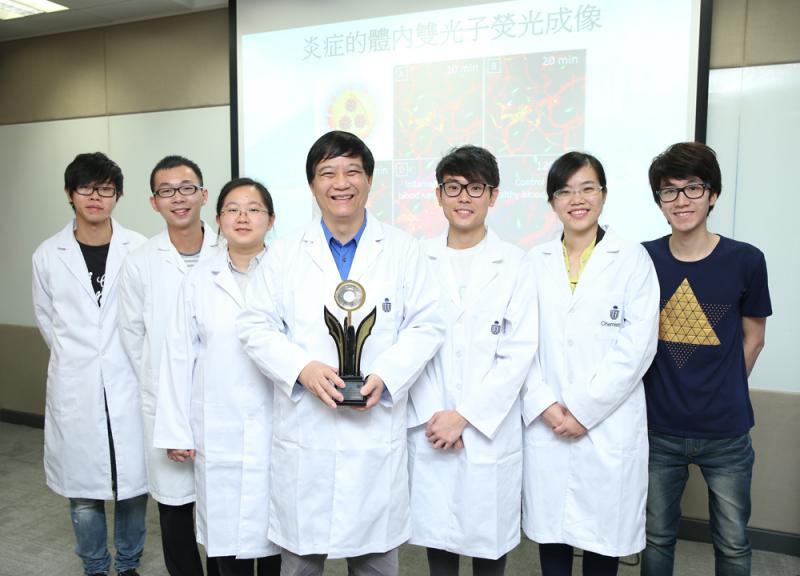

圖:唐本忠教授(中)早年憑「聚集誘導發光」開創研究先河

香港科學創意學會理事 潘永強

香港科技大學的唐本忠教授,1982年在華南理工大學高分子專業畢業,後負笈京都大學完成博士,繼而往多倫多大學進行後博士研究,1994年在香港科大任教迄今,是當代有數的高分子化學專家。2001年他首創的「聚集誘導發光」開創研究領域先河,屢獲國際殊榮,概念應用範圍廣闊,預期會在光電和醫學技術方面創新,造福人類;最近,他在2017年國家科學技術獎勵大會榮獲自然科學的最高獎項─國家自然科學獎一等獎,令香港科研工作者深感鼓舞。

唐教授治學態度嚴謹,熱心提攜後進,在科大的科研團隊有博士生數十人,全年無休進行研究。科研成功的不二法門是勤奮,團隊須100%投入,需實事求是,不能存僥幸之心,否則便如年前的韓國科學家偽造成功合成幹細胞的騙局,嘩眾取寵;筆者同學劉煥明教授是物料科學先驅、前中文大學理學院院長,在加國做研究時每每深夜回家,被鄰居投訴。

第二個成功因素是團隊協作,大多數成果都是因着群策群力,唐教授在內地也有科研實驗室。香港有不少有機發光化學專家,彼此容易交流,如香港大學的支志明教授,在2006年獲頒自然科學獎一等獎,在OLED的成就稱譽中外;還有科大的鄧青雲教授,他是有機發光半導體先驅,早於2011年成為首位獲得沃爾夫化學獎的華籍科學家。

運氣也不能或缺,青黴素的發現十分偶然。英國微生物學家亞歷山大.弗來明偶然發現培養的葡萄球菌被青黴菌阻止繁殖,花了十年找出青黴菌分泌出的青黴素(盤尼西林),是阻止微生物增殖的物質,也就是現代所說的抗生素。鄧青雲教授當年也因機緣巧合而發現OLED,他說:「當時看見一塊實驗用的有機蓄電池發光,但以我的認知,電壓要過千伏特才有機會發光,這促使我開始研究OLED。」當然,巧合的發現也要敏銳觀察力,輔以堅實的學養基礎,才可在科研路上更上一層樓。每個科學家都知失敗次數遠比成功多,但總是全力以赴,忘我地投入,因大家有同一信念:每項小成果看似微不足道,累積後便成人類文明發展一大步。