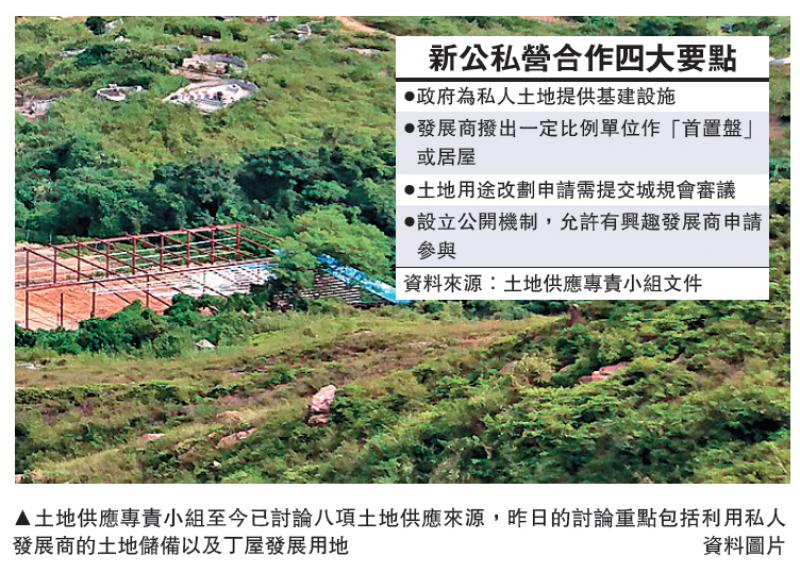

圖:土地供應專責小組至今已討論八項土地供應來源,昨日的討論重點包括利用私人發展商的土地儲備以及丁屋發展用地 /資料圖片

【大公報訊】記者曾敏捷報道:土地供應專責小組昨日召開第六次會議,討論發展私人土地儲備和發展鄉村式發展(丁屋)用地。主席黃遠輝會後表示,委員認為善用私人土地儲備有助增加短中期房屋供應,建議採用新的公私營合作模式,由政府提供基建,發展商則需興建若干比例的資助房屋單位,例如「港人首置上車盤」或居屋單位等,令公帑支出物有所值。小組會將有關建議在明年讓社會討論。

土地供應專責小組至今已討論八項土地供應來源,昨日的討論重點包括利用私人發展商的土地儲備以及丁屋發展用地。黃遠輝會後表示,政府初步估計本港私人發展商擁有不少於1000公頃新界農地,若妥善利用,對短中期房屋供應有正面影響,建議可以探討新的公私營合作模式,善用有關用地。

鄉郊官地發展潛力不大

黃表示,新的公私營合作模式下,政府不會在補地價方面提供誘因,取而代之是為有潛力的私人土地,提供交通、食水、排污等基建設施,而發展商則須將改劃後的土地撥出一定比例單位,興建資助房屋,包括公屋、居屋或首置上車盤。

黃遠輝指,若此供應選項獲公眾支持,政府需制定完善、公平、公開的機制推動計劃,確保用公帑興建基建,可收回相若價值的資助房屋,「除了帶來社會好處,雙方利益要相若,不會發展商利益比資助更大」。他強調,此方案門檻高,不認為會引發囤地,因並非所有私人土地都適合發展。

會議亦討論丁屋土地發展潛力與限制,副主席黃澤恩指,全港有逾3300公頃相關用地,官地佔900多公頃,但分布在700幅鄉郊式用地內,平均每幅僅1.2至1.3公頃,而且大部分位於樓宇之間的後巷或罅隙、足球場,斜坡及植林等,發展潛力不大,亦難作高密度發展,故小組認為用作房屋供應選項的機會不大。