土地供應專責小組會議昨日進入「戲肉」,率先討論棕地議題,土地供應專責小組主席黃遠輝表示,小組成員大多同意積極重整棕土作業,並確認棕地有經濟貢獻,並非閒置地。當局初步估計,全港1300公頃棕地中,三分二可作房屋等用途,當中最集中於四大新發展區,涉及合共約540公頃棕地具發展潛力,料可建起碼15萬個住宅單位,2023年起分批落成。\大公報記者 趙凱瑩

土地供應專責小組昨日舉行第二次會議,分別落實小組未來的工作計劃,並就各個覓地選項進行討論,包括社會最關注的棕地發展,以及新加入的短期租約用地,但後者因時間關係,最終未有討論,改於11月7日會議討論。

九成地涉經濟活動

黃遠輝在會後會見傳媒時稱,大部分委員同意處理棕地問題,又確認棕地不等於閒置用地,因目前九成棕地涉及經濟活動,包括貨櫃擺放、汽車維修、露天貯物等,支持社會部分經濟發展。

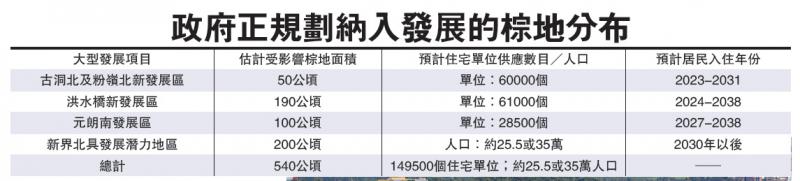

黃遠輝稱,根據調查資料顯示,新界約有1300公頃棕地,其中較大板塊的棕地集中在粉嶺北、洪水橋、元朗南及新界北,共540公頃。土地供應專責小組會議文件顯示,上述四個新發展區料可提供近15萬個住宅單位,容納約25.5至35萬人口。(詳見表)

其餘棕地過於零散

不過他重申,由於部分棕地仍有經濟作業,須預留土地重置,並非全數用作其他用途。他以洪水橋新發展區為例,190公頃棕地中,約有300個營運者共3900人工作,若要發展,必須預留24公頃興建多層工業大廈容納受影響營運者,另提供37公頃土地作物流設施,意味即使收回全部棕地,僅三分二土地可用作房屋等其他用途。

就其餘散落在新界各地的760公頃棕地,黃遠輝認為,土地過於零散,發展潛力較低,但強調並非不會處理,而是建議政府優先集中處理較大板塊的棕地,其餘土地可利用洪水橋的顧問研究作參考,研究如何保持作業的經濟貢獻,同時釋放土地。

小組昨日又計劃成立兩個工作小組,分擔公眾諮詢工作,包括整合每個選項的利弊、土地潛力等資料,方便公眾討論,同時設計公眾諮詢方法,例如諮詢時間、次數等,並將所有意見集結成報告交予政府,又初步計劃延長諮詢期至五個月,於明年三月至七月展開,最遲11月底前提交報告。