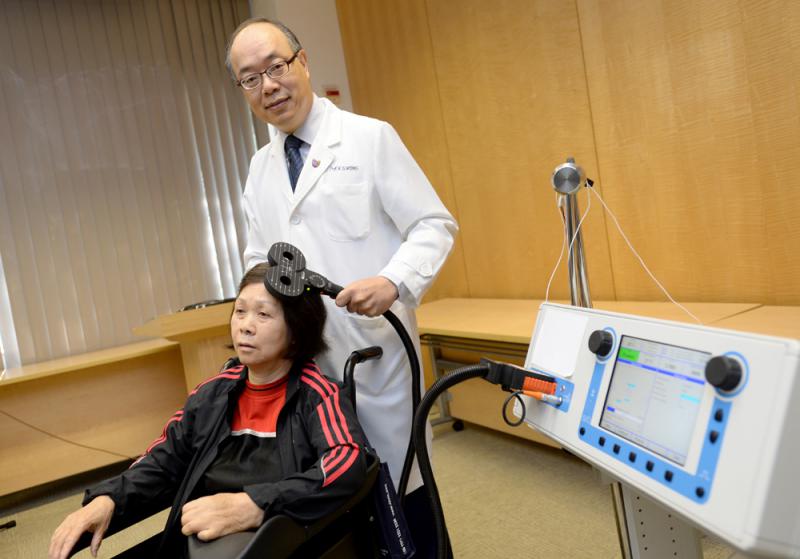

圖:黃家星為71歲中風患者余女士進行「爆發式磁刺激」治療示範/大公報記者林良堅攝

【大公報訊】記者郭艷媚報道:全球每六人有一人有中風的機會,15%至30%患者會有身體殘障的後遺症,全球首位華人獲「世界中風組織主席中風貢獻獎」的腦神經科專家黃家星,首創「脈磁激」新療法,結合三種療法,包括按摩腿部供血給大腦,利用磁力信號激發腦神經單元,並配上物理治療。有接受新療法的60歲中風患者稱,中風令右邊身全廢,治療十日後,右手恢復九成,可拿牙刷與寫字。

中文大學莫慶堯醫學講座教授、醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任黃家星昨日表示,香港每年有1.2萬人中風入院,當中3000人中風死亡,腦缺血和腦細胞死亡導致身體殘障。

為幫助患者復修腦部功能,黃家星研究出一種「脈磁激」治療方法,結合「體外反搏法」、「爆發式磁刺激」和物理治療這三種療法。「體外反搏法」是讓病人平躺,用三對氣囊袋捆綁在小腿、大腿和臀部進行按壓,刺激下肢血液補充到大腦,助病人大腦血流增加9%;「爆發式磁刺激」則用600個脈衝激發大腦細胞,磁信號可透過顱骨刺激大腦神經,令大腦運動,最後配合拉筋、伸展等物理治療。整個療程需10日,每天做60分鐘的「體外反搏法」和三分鐘的「爆發式磁刺激」,再配合物理治療。

60歲的謝先生於2014年中風,當時右手右腳突然不能動,經醫院診斷證實「右邊中風」,在醫生建議下採用新療法,他稱第一次接受治療,需由護士協助躺上「反搏床」,十日治療後,右手由完全不能動改善為可以寫字,感覺康復九成。他形容「體外反搏法」治療時很舒服。71歲的余女士於2012中風,左手不能拿東西,曾以針灸治療但無效,採用新療法後,左手現可寫字、剪花草,甚至煮飯,心情大為改善。

黃家星稱,新療法屬先導性研究,2014年啟動至今,17名中風病人接受治療,研究目標是為80名病發三周內的缺血性中風患者治療,目前還有60個位置,有需要人士可致電26323856查詢。

每兩年舉行一次的世界中風組織,上月向黃家星頒發「世界中風組織主席中風貢獻獎」,表揚中大在過去近20年對亞洲人中風研究的貢獻。華人較容易中風但原因不明,黃家星於1998年發現,腦血管收窄,亦稱「顱內動脈粥樣硬化」,是華人最常見的中風成因;2002年,黃家星與團隊指出「中風顱內動脈粥樣硬化」是由於微栓子在動脈中流動而形成;2010年,由中大領導的全球跨中心研究證實,使用雙重抗血小板藥物,有助減少輕度中風患者在腦血管內循環的微小血液凝塊數量,現已被臨床應用,大大幫助了中風病人。