祥益地產總裁 汪敦敬

2010年4月,一位可決定房屋政策的高官到訪筆者公司之海麗分行,筆者與董事謝澤銘及當時的屯門區居屋主管Roy Wu一起接待。大家討論了有關居屋的政策,其中亦有提及筆者在2002年已經開始提倡的「讓白表人士進入居屋第二市場」建議。高官當時表示「恐怕這樣樓價會上升」,筆者當時回應「會的」。釋放本來已經存在的需求的確是會出現樓價上升的表象,但表象反映的現實,應該看以下的數據。

2012年,梁振英當選特首之後宣布了「白居二」計劃,筆者應讚揚他的果斷,亦歡迎現任特首林鄭建議將「白居二」恆常化。2013年6月第一批「白居二」購買力開始進入市場到今年9月份,全港私樓細單位(差餉物業估價署數字)上升了44%,居屋第二市場就上升47%。但如果沒有「白居二」,那些成功上車的受眾,其實其中不少應該是沒有機會上車的,因為他們不少也是實力比買私樓欠一籌,又不可入住公屋的白表人士。

這段時間總共有約4021個白表人士受惠,若錯過了這些機會,到了之後的樓價愈來愈高,他們上車只會更難。

議員及市民批判居屋第二市場的樓價上升,這是並不正確的。房屋政策和投資不同,它的效益應着眼於分配財富方面,樓價高低不是所有,「本來沒有機會,現在得到機會」的收穫是無價的。可以改變受眾的人生,縱使感恩的人不多,但多一個人買了樓,社會就少一分矛盾。有關批評亦沒有計算到「原本有機會,卻失去機會的人」,當政府行使房屋政策之餘,官員在運作過程中分配得不好,會令到一些人在提高門檻的情形下失去機會,遺憾是不可彌補的。

統計方式有待討論

根據「團結香港基金」統計,自置居所比率由2004年的54.3%減少到2016年的50.4%,減少的部分筆者認為就是有人失去了機會。

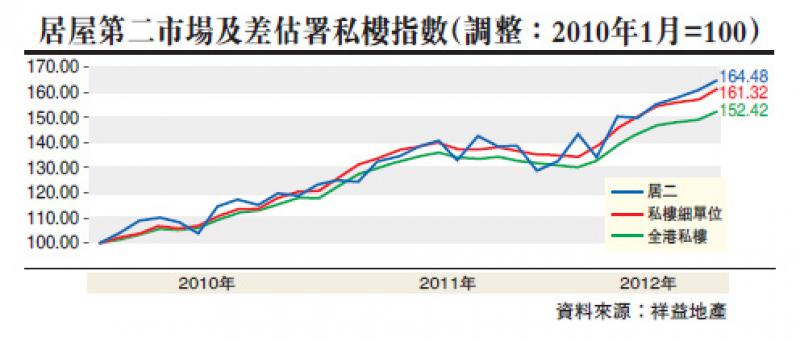

在報章內看到很多對白居二的統計方式,其實筆者都認為不太準確的,計算居屋第二市場的樓價升幅,是應該由購買力第一個月進入市場(即已經完成批核合格手續能真正在市場上運作及成交)來計算,因為只是宣布了而根本沒有有關資金進入市場,其實只是一個假設,在多變而且樓價急速升幅的市況下,這種計算是不準確及不科學的。就以公布白居二計劃前的2010年1月相比2012年8月,全港私樓樓價升了52%,私樓細單位是升了61%,居屋第二市場是升了64%,顯示居二的本質已經是比全港私樓包括細單位升幅更大更急,將未進入市場的樓價升幅都入了白居二數,又是另一個數據的錯誤演繹。

如果用了務實的方式去計算,實施白居二政策付出的代價,其實是利多於弊的(見配圖,白居二在市場的互動性是合理性的,而且在白居二未宣布之前,其實都有一個充足的市場動力的),十分應該恆常化。