中保監會頻頻出招,內地監管風暴正如火如荼地展開,為內險盈利帶來壓力的同時,亦有助於行業的重整和洗牌。相信未來長期保障產品將回歸主流,龍頭保險企業的競爭優勢將進一步凸顯。分析認為,今年全年,保險行業仍有20%左右的估值修復空間,加上本月美國加息箭在弦上,環球息口趨升,保險股尤其是壽險企業料可受惠,長線投資者不妨多加留意。\大公報記者 吳涵宇

今年4月,中國保監會前主席項俊波涉嚴重違紀落馬,從而掀起了一場針對內地保險市場,乃至整個金融業資金亂局的監管風暴。過去不到2個月內,中保監不斷出手,向業界提出了39項加強風險防控的措施要求,並要求各間公司於本月底(6月30日)前,完成包括資產、準備金、資本、風險綜合評級、信息披露在內的償付能力自查工作。

中小險企或結束高增長

上個月,中保監下發《關於規範人身險產品開發設計的通知》,強調保險產品涉及要回歸保障本源,又發文表示,將對投資實體經濟的債權計劃優化增信安排、提高註冊效率,鼓勵險資參與「一帶一路」建設。

產品端、投資端雙管齊下,不難看出監管部門推動行業回歸保障、服務實體的決心。

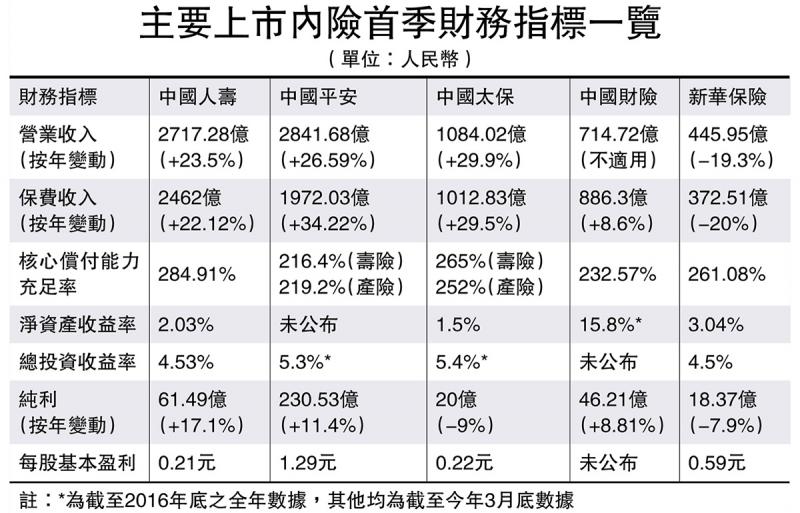

新政環境下,萬能險保費收入將受到遏制,中小保險或結束高增長時代,今年3月,中小險企保費同比下降12%,為三年來首次下跌,而與之形成鮮明對比的是,國壽、平保、太保等龍頭險企,由於以傳統期繳保費收入為主,規模保費均錄得大幅上漲。

長期而言,該等指引或可改善當前的行業競爭局面、降低風險,提高險資運用效率,利於資本市場健康發展,此前將保險公司作為融資平台的資產驅動型企業將面臨嚴峻挑戰,而轉型成功的優秀壽險公司則可在市場中贏得先機。

等效評估港險迎機遇

另一邊廂,本月初,中保監國際部主任姜波籲保險業積極創新成本更低、更加方便、質素更高的保險服務,並指當局允許在一定範圍內進行嘗試。此外,內地政府本周宣布自7月1日起,將暫時免徵銀行及保險業監管費,對內地險企來說無疑是又一利好消息。

實德金融集團策略研究部首席分析師郭啟倫稱,在收緊監管的同時推動開創保險服務,不失為一種「懷柔政策」,將有助增強險企未來的盈利動力。他續指,在本輪監管風暴中,國企保險股面臨的衝擊相對較小,例如中國人壽,可於回落至22元左右吸納,中線看好升至29.5元。

值得注意的是,香港保險業監理處上月宣布,已與中保監簽訂償付能力監管制度等效評估框架協議,目標未來4年內,完成兩地償付能力監管制度的等效互認。等效評估實現後,本港險企的償付能力將得到內地監管認可,相關產品限制亦有機會進一步放開,將為以長期保障業務為主的本港保險業帶來重要機遇。

招商證券薦險股籲長揸

招商證券(香港)上月發表報告指出,隨着未來保障產品佔比上升,企業負債結構將可持續優化,從而有效降低盈利風險。此外,在金融去槓桿和中美利差保持相對穩定的要求下,中國利率平穩向上,短期內可減小保險公司的再投資壓力,緩解投資者對於長期低利率的擔憂。

該行認為,保險公司的長期投資收益率介乎4%至4.5%之間,目前整體估值水平仍低,料全年還有20%左右的上漲空間。有見今年新業務價值的強勁增長,以及精算投資收益率的下調,預計主要上市險企今年的內含價值增速約達15%至20%,推薦長線投資者買入。該行唱好新華保險和中國人保(02328),認為新華保險將於2018年開始全面體現轉型業績,且估值遠低於國壽,又預期人保長期股東回報率(ROE)將維持於15%左右。