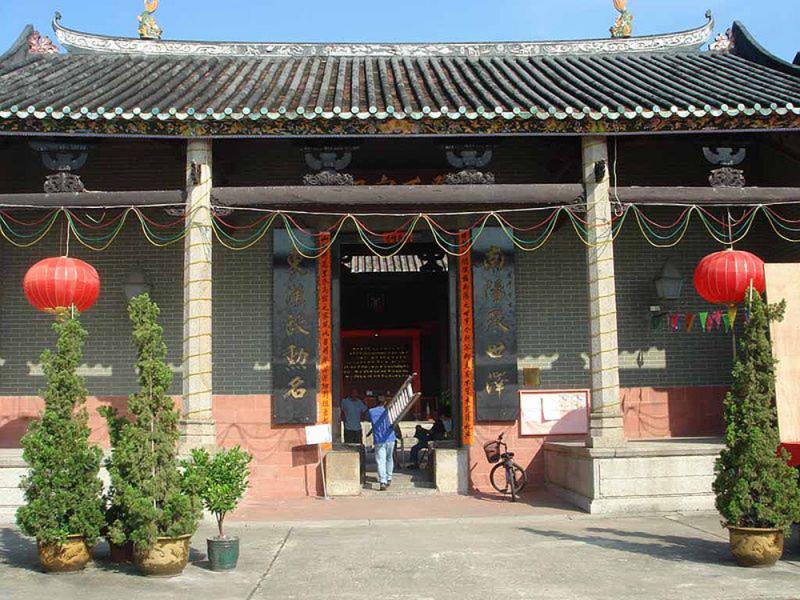

圖:現今屏山鄧氏宗祠屬於香港具規模祠堂/網上圖片

當時的中原人士對香港地理已有一定程度的認知,而本地必有相當的經濟活動和長久發展的條件,否則他們不會貿然遷來定居,這又側面顯示宋代的香港斷非荒涼漁村。/香港史學會總監 鄧家宙博士

一般認為,「街談巷語,道聽途說」只能列作小說家創作提材,僅供茶飯娛論,難登大雅,若引之於歷史研究,更有失論證。然而,「文學反映事實」,故事的內容亦具有「事實基礎」,若加以觀察,未嘗不能吸收當中信息,以資旁證歷史。

香港就有三個源於宋代的坊俚傳說,均與客籍人入遷本土,落葉生根有關。

一:相傳北宋時期,原籍江西吉水的進士鄧符協原任陽春縣令,任滿後遊歷屯門一帶。其本人精通堪輿,見岑田山水秀麗,龍脈盤結,是以登山尋穴,先後在元朗及荃灣點得四穴,「自卜子孫必將甥館於帝室」。因愛惜不捨,生起舉族遷居岑田的念頭,更從江西攜來祖上三代骨殖遷葬吉地,落地生根,是為錦田鄧氏開基祖先,亦是文獻所見最早入遷香港的中原氏族。

二:大嶼山梅窩和萬角咀曾發現「李府食邑稅山石」,證知是李昴英之封地,惟港內並無李氏及其後人之生活痕跡。查李氏為官清正,深受宋理宗賞識,遂封番禺開國男,賜食邑三百戶。然而香港境域隸屬東莞,何以歸入李府封地,據說亦與風水有關。坊傳,李昴英得堪輿家指點,指大嶼山與馬灣等地,形狀如牛,預言「大牛帶小牛,代代出公侯」,李氏遂向皇帝辭官,求賜大嶼山為食邑,祈望福蔭後人。未幾,風水大師賴布衣南來相地,卻指大嶼山形如巨象,預言「大象帶小象,代代出和尚」,李氏聽後,失望而遷回廣州。

三:九龍蒲崗村林氏相傳,其祖先林松堅兄弟原籍福建莆田,某次出海經商遇上風浪,船貨盡失,二人力挽船篷,緊抱船上供奉的林氏大姑(媽祖)神像,輾轉飄浮至東龍島北岸脫險。兄弟二人為酬謝神恩,於石灘前就地架搭小廟,以船篷作為上蓋,祭祀林氏大姑,是為南堂廟,對出海面則稱佛堂門。自此林氏舉家在九龍灣海邊定居。

儘管部分傳聞載於族譜內而世代流傳,畢竟缺乏文物文獻證明,僅屬坊間傳聞,不過將之歸納仍能有若干的發現。首先,故事的背景時代均在宋代,而且傳說內容均牽涉神怪等元素,以「人離鄉賤」的傳統心態,接續有外省氏族遠道來遷並非偶然事件,必與中原社會戰亂動盪有關。他們為逃避戰亂而決心離開原居地,由此觀之,起出祖先骨殖並帶同南遷之舉就變得相當合理了。由於「走難」並非光彩之事,遂以風水傳說、神異經歷作為包裝,以信仰方式號召凝聚宗族和後代子孫。

其次,當時的中原人士對香港地理已有一定程度的認知,而本地必有相當的經濟活動和長久發展的條件,否則他們不會貿然來遷定居,這又側面顯示宋代的香港斷非荒涼漁村。

宋代香港史研究(七)