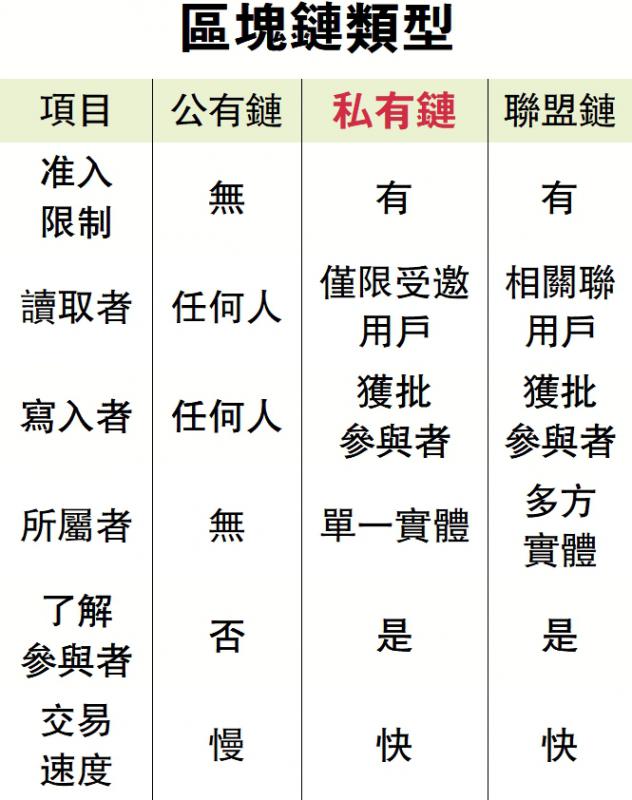

圖:區塊鏈類型

近年在Web3.0及區塊鏈應用中,代幣已是不可或缺的元素。目前全球不同的區塊鏈項目、協議及去中心化應用程式大多擁有自己的代幣。整個過程實際上是將產品及服務鑄成代幣,而發行代幣只是建立區塊鏈商業模式的第一步,後續可發展「代幣經濟(Tokenomics)」,從而建立代幣生態,讓業務可持續發展。

而首次代幣發行(initial coin offering,「ICO」)這名詞早在2014年便出現,過程其實與股票初次發行(IPO)有點相近,基本上就是首次公開招股的加密貨幣版本。

不過,ICO一直存在的問題就是缺乏監管,故此,證券型代幣發行(security token offering,「STO」)因而興起,意思是將採用區塊鏈或分散式記賬技術(distributed ledger technology,「DLT」)進行的數碼代幣發行納入監管範圍,並需要有實質資產支持,故此STO只用數字形式表示資產所有權(如債券、黃金、房地產等)的權利。

但STO究竟有什麼好處?試想想,市場上有些資產其實是流動性較低的,例如私人債務、知識產權等,但有了STO後,這些資產可以代幣化,同時又可將部分資產分割、零碎化,令資產能夠劃分為較小的可買賣份數,從而令更多投資者能入場交易,藉此提高流動性。