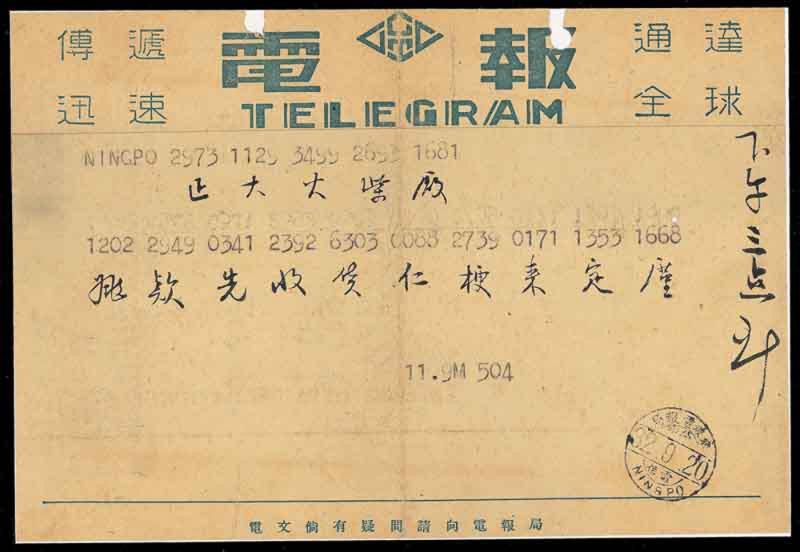

圖:電報局職員會將電報代碼譯成文字,方便收件人閱讀\作者供圖

說到電話,相信年長讀者對致電外國親友都有深刻體驗。在上世紀五六十年代,電話通訊並不流行,如果要在本港致電到外國或者內地,是一件非常麻煩的事,皆因那個年代不單香港電話不普及,全世界的電話都是奢侈品,所以要致電給個人必須左轉右駁方能成事,而且收費昂貴。為了避免這方面的麻煩,人們索性使用電報(Telegram)。

何謂電報?對九○後出生的朋友而言肯定非常陌生,因為他們來到這個世界之後,電話已經走向普及,即使致電外國或內地也是一件輕而易舉的事。其實,電報在十九至二十世紀在全世界擔當着一個非常重要的信息傳遞角色,尤其是在第一次和第二次世界大戰中,軍事情報都倚賴電報去傳送,因此電報這種通訊方式在歷史上應記一功。在美國,薩繆爾.摩爾斯在十九世紀發明了電報,並在一八三七年在美國取得專利。摩爾斯還發展出一套將字母及數字編碼以便拍發的方法,稱為摩斯電碼。在傳送文字時,電報局人員會將文字編成數字代碼(四個數字代表一個文字),然後透過電纜或衛星發到指定收件地電報局,再由職員分派到收件人手中,而收件人只需將數字代碼譯成文字即可知道電文意思。由於收費昂貴,所以一般電文都不會太長。

在未發明電報以前,長途通訊的主要方法包括有驛送、信鴿、信狗及烽煙等。驛送是由專門負責的人員,乘坐馬匹接力將書信送到目的地。建立一個可靠及快速的驛送系統需要十分高昂成本,首先要建立良好的道路網,然後配備合適的驛站設施。使用信鴿通訊可靠性甚低,而且受天氣、路徑所限。另一類的通訊方法是使用烽煙或擺臂式信號機(Semaphores)、燈號等肉眼可見的信號,以接力方法傳送。這種方法同樣是成本高昂,而且其緩慢的速度在今日難以忍受。