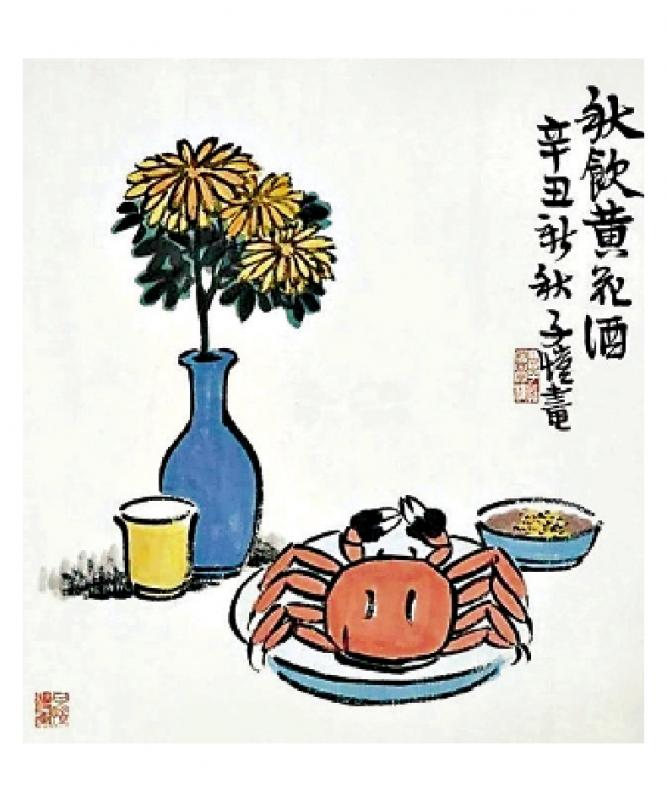

圖:豐子愷畫作《秋飲黃花酒》。

這兩天雖已過寒露,香港天氣依然熱。俗話說,秋風起,露水寒,天宇之下,萬物皆感其變,此時菊花黃、柿子熟、楓葉紅、秋蟹美,正是吃蟹的好時節。

「蟹是美味,人人喜愛,無間南北,不分雅俗。」人們在登高望遠、遍尋斑斕秋色、沉醉於丹桂馥郁芬芳之後,最實在的就是於美食中品味生活的真諦。然而三餐四季,大凡世間寶物,都是天地造化,螃蟹更是一種時令性很強的食物。所謂「寒露發腳,霜降捉着,西風響,蟹腳癢」,天一冷,螃蟹的味道開始「正」了,蟹黃蟹膏豐腴肥厚,鮮美至極。當秋蟹上桌,一家人或三五知己圍坐,蟹香瀰漫,談天說地,歡笑盈盈。吃完了,再來一杯黃酒或紅酒暖胃,大概是晚秋最應該做的事了。

我是很喜歡吃螃蟹的。但幼時家貧,蝦蟹等海鮮水產對普通人家來說是可望不可及的存在。我第一次吃蟹,還是在上世紀七十年代留美期間。有年暑假,我在芝加哥郊外打暑期工,工餘與同學工友一起釣魚抓小螃蟹。煮熟後,那些小蟹吃到嘴裏全是土腥味。待八十年代回到香港,參加朋友宴請,才算真正首次領略到毛蟹(大閘蟹)之美味,從此學會吃蟹並徹底愛上了牠。猶記當時有一寧波籍老伯,嗜蟹如命,在吃蟹上很有一套,然因健康問題不能多吃。但他一有機會便邀大家去家裏吃毛蟹,我最高興的莫過於聽他講許多關於蟹的故事及常識。

相傳大禹在南下治水時,河神為阻止施工,施法放出眾多形狀兇惡的夾人蟲,瘋狂噬咬治水將士。人們鋤砸刀砍,仍見多不少,工程進展緩慢。壯士巴解想出一條妙計,讓大家在城邊掘圍溝並灌進沸水。爬至此處的夾人蟲紛紛跌入溝中燙死,渾身通紅還散發誘人香味。巴解將甲殼掰開,味道竟更為濃烈,便大着膽子咬了一口,卻連連驚呼好吃,自此夾人蟲便成了家喻戶曉的美食。後來為感念巴解敢為天下先之功,且將其名「解」字凌於蟲之上,稱夾人蟲為「蟹」。意即巴解征服夾人蟲,是天下第一食蟹人。

每年寒露,螃蟹個頭大、殼薄、肉質細嫩,最適合蒸、煮、清炒或做成蟹粉,不少老饕專挑這個時令吃蟹。蒸蟹時需先以細繩將蟹捆住,防止蟹在熱鍋中掙扎逃竄及蒸後掉腿流黃。蒸煮時要注意肚臍朝上,並加入一些紫蘇葉、鮮生薑、黃酒,以解蟹毒,減其寒性。待水燒開,大火再蒸煮八至十分鐘,蟹肉已熟卻不會過爛。輕輕掰開蟹殼,豐滿蟹黃和雪白蟹肉便映入眼簾,蘸上醋薑,一口下去,滿嘴留香,鮮美與詩意在舌尖流淌,日子在蟹香裏慢成了最舒服的樣子。

老伯說,只有吃得有滋有味,才能活得有滋有味。他吃蟹極其認真,無論是蟹殼蓋,還是蟹腳內與蟹大鉗裏的肉,都能被他用剪刀、鑷子等條分縷析、絲毫不剩地挖個一乾二淨。其實,真正懂得欣賞蟹之美味的人,都是會細品慢嚼、有勇氣、耐心和一些情趣的。

螃蟹雙螯八足、身負盔甲,寓意特殊,一曰八方招財、富甲天下、縱橫天下,二是象徵科舉及第、前程似錦、官運亨通。中國人吃蟹最早可追溯至西周時代,距今逾兩千八百年歷史,食用方式分「文吃」「武吃」等。尤其到明代,文人雅士品蟹乃文化享受,賞菊吟詩啖食時,人人皆備一套專用工具,蘇滬杭俗稱「蟹八件」。也就是腰圓錘、剔櫈、剪刀、長柄斧、調羹、長柄叉、刮片和鑷子,具錘、鐓、鉗、鏟、匙、叉、刮、針等功能,是為文吃。武吃則不用任何工具,全憑手掰牙啃,往往一隻蟹啃完了,手裏或還留着蟹黃餘油,看似不雅,卻快樂無邊,講求個豪氣淋漓。

寒露食蟹品種多,風味也多。香港常見海蟹品種有遠海梭子蟹、花蟹、帝王蟹、鋸緣青蟳及廣東青蟹等,淡水蟹又有南海溪蟹、特有束腹蟹和陽澄湖大閘蟹等。清蒸蟹是最簡單的傳統吃法,能最大限度保持原汁原味,大閘蟹是所有螃蟹之中味蓋百鮮、擁有最強烈滋味的。除此外,還有醉製、水煮、麵拖、醃製、油炸、炆焗等,也有將蟹肉蟹黃拆下作為主料或配料做菜,如蟹粉獅子頭、芙蓉蟹斗、蟹粉小籠包、清炒蟹粉、炒蟹黃油、油醬毛蟹、鍋仔蟹、蟹黃蒸蛋白等,以及將蟹斬件,加雞蛋、肥豬肉、香菜、葱和陳皮先放鉢內蒸八成熟,再用烈火將外層焗至略焦等。最出名的駱克道避風塘炒辣蟹、一蟹三吃等,最大四斤多的菲律賓空運鮮活大肉蟹,以豆豉為主,蒜蓉佐吃,配以野生辣椒乾和新鮮朝天椒,以及多種香料秘製成的甘口焦香,脆而不糊,蒜香味與辣味、豉味完美結合,風味獨特。

後來因着工作關係,我結識了更多飲食界朋友及美食家,方知還有「蟹中之王」的廣東黃油蟹,其前身是膏蟹,屬青蟹雌性,單看外表無有不同,但蒸熟後蟹身顏色介乎紅色與黃色之間,蟹身呈現橙黃色,通體又透出紅色,滿腔盡含金黃色稀油,甚至蟹殼、蟹爪關節處都泛有黃色油脂。其之頂級,更是單隻價格就高達幾千元。

近年,香港坊間大家族流行用一種食材,做出種種不同的菜,稱為某某宴,作為親朋好友相聚之盛宴。但以螃蟹入饌,蟹宴之稱儼然不夠。有人提議乾脆用三天三夜也吃不完的滿漢全席來形容,叫作「蟹滿漢」。可見寒露秋蟹,不僅是一道美味佳餚,更是一種生活方式和文化傳承。大家口中舌齒留香,眼裏星辰大海,這滋味,一半是口福,一半是心情,體味其中,便覺人間值得。

秋蟹之大美,怎樣都醉人,又何等使我神往!