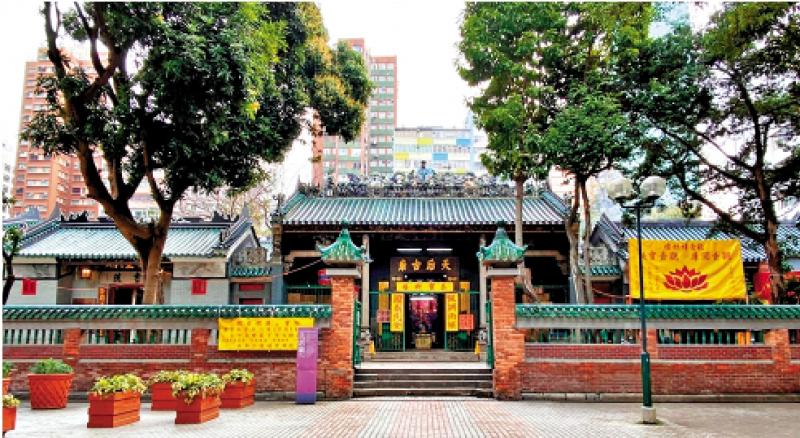

圖:油麻地天后廟位於香港油麻地廟街近眾坊街(俗稱「榕樹頭」)。

近來髮小從彼岸回港,我們又一起去了油麻地天后廟前的榕樹頭。

那是我們童年嬉戲長大的地方。我們就在附近出生,在其隔壁的小學讀書。小小的泥巴地廣場中繁衍生長着十多棵古老大榕樹,蒼勁茂密,蓬勃葱蘢,濃蔭蔽日,是香港男女老少時常光顧的「聖地」。大家平素從古榕樹旁經過,總會情不自禁看上兩眼。它們就像幾個龍鍾老人,掛着一蓬蓬茂密的鬍鬚,用恍若蟠龍的根、裂岩般的皮,無聲記錄了這座城市的歷史與現在,見證着它的繁榮與發展。時光荏苒,光影交錯,一片土地,一座廟宇,幾株古樹,亦是一座城。它們是傳奇,是記憶,更是所有故事的開始。

從前,炎熱夏日幾乎沒有地方可遮蔭乘涼,南方大榕樹下便成了民眾聚集、遊戲、消暑之地。但凡某地區有幾棵大榕樹,人們都會稱之榕樹頭。所謂「榕易高大,廣人多植作風水,墟落間榕樹多者,地必興」,廣府文化和榕樹緊密相連。香港榕樹頭早年位於油麻地天后廟前的一塊空地,現處於眾坊街休憩公園內。而油麻地天后廟是香港的法定古蹟,於一八七六年遷往現址,至今一百四十九年歷史,意即這些榕樹至少也近一百五十歲了。一棵棵榕樹就像一頂頂撐開的綠絨巨傘,鋪天席地。以前晨早樹下兩旁早早擺起早食「大牌檔」,以及各類瓜果蔬菜小攤;入夜後會有江湖賣藝者在榕樹頭會集,占卜測字算命、粵曲歌曲演唱、說書講古、人像剪影等,極具特色,有「平民夜總會」之稱,是油麻地地標,也是香港文化的重要象徵。

上世紀五六十年代,榕樹頭內常有五六個講古檔,講古一次時長大約一炷香,較受歡迎的講古佬,聽眾可達五六十人。「搬櫈仔、聽古仔」是舊時老一輩的標準動作,坐櫈的聽眾必須付錢一兩分,後面站着圍聽的就不一定,當然還有小童爬在樹上。附近居民則傍着樹,置幾張竹椅,幾張小几,茶碗和茶壺,棋盤和棋子,笑聲和蟬聲,小販在叫賣,街坊在講價,是回憶裏的童年。白日裏,樹下總是有三三兩兩人閒話家常,抑或是打工人歇腳喝水。到了放學時間,小朋友們來到樹下,追逐打鬧,有時躲着捉迷藏,有時候玩手拉着手把樹環抱起來的遊戲。只是後來下課後來的人越來越少,大家才忽然意識到,原來我們已經長大了。

這會兒微風輕吹,榕樹依舊,人面全非。幼時那些小夥伴,又在何方?那些站在樹下吹水(嘮嗑)、嬉耍的人們,可能很多就在這裏度過了童年、少年、青年,甚至於老年時代,有人在此扎根,也有人搬遷或外出打拚奮鬥,都總會找時間回到這片榕樹頭,走一走看一看摸一摸那參天的大榕樹,彷彿這就是他們的「根」。縱然城市換了新顏,卻帶不走那些記憶。在時代變遷的浪潮裏,很多東西會逐漸暗淡遺忘,可還有一些,即使不曾想起,卻永遠也不會忘記。

髮小說,他在國外每當想家,總喜歡仰望星空,期望透過星星與月亮帶走他的思念。如今不知為何,一走至榕樹下,就油然而生一股熟悉的心安感;再看到這榕樹盤根錯節、起伏不定,根與樹沒有根本的區別,倏然覺得這榕樹的根反倒更能代表漂泊遊子的生存狀態,讓人知道什麼叫鄉愁。

我淡然一笑,你看榕樹的根為何總是長得長長、細細的,纏着、繞着?因為它不僅要吸收地下的水分,更要變成相思的紐帶,就能繫得很遠、很緊。人只有隨地扎根成長,枝繁葉茂,方可仰俯天地,再與故土進行溝通,才有心與心的聯絡、情與情的交融。不管是初來乍到的新人,或是扎根本地的土著,也會由於榕樹柱根相連、柱枝相托、落地生根、枝葉擴展、獨木成林而想念故鄉的山、故鄉的水、故鄉的人,喜歡故土,留戀蒼生。

望着前方的天后廟,我猶記得那時總有兩隻貓,整天懶洋洋地躺在竹椅下,任你人來人往,牠倆眼都不眨一下。賣菜嬸嬸知道我家昨天吃過腐乳通菜,問母親今天要不要「好靚」的莧菜。又到了下午五點,我們一眾小孩奔往公眾四方街街口的士多店裏,每人用五分錢買些花生,排排坐着看黑白電視。

沒有堂皇的外表,沒有舒適的座椅,卻是小孩最愛蹓躂的夢幻樂園,與大人孜孜以求的心靈綠洲。我想這是因為人們對於榕樹頭懷有一種特殊的親切。親切,是一種人與人、物與事的緊密「聯繫」,由一件事物聯想到另一件事物,由一個人聯繫着另一個人,既可以是看得見摸得着、顯而易見的聯繫,也可以是看不見摸不着、不太明顯的心靈感應。榕樹頭的人、物、事,彼此之間皆有聯繫,匯聚了許多故事,成為了社區人的集體記憶。兒時玩伴,雖然好久不見,但十多年後重逢,依舊親切如初。

榕樹頭之所以至今仍令人念念不忘,便在於自然與城市生活的和諧共鳴,使得人們能夠真誠相處、放心交往。然而在快節奏、高壓力的現代社會,人與人之間的聯繫變得前所未有的流動性和脆弱性,社恐開始流行,虛擬空間成為生活放鬆的主要場景,社交生態發生了深刻變化。過往榕樹頭那充滿着鬆散但自由、隨意但舒適、淡泊但溫厚的感覺,以及一種不怎麼偉大卻最讓人緬懷不已,甚至是某些人終生追求的境地,就是一個很好的破解之道。放下手機,走進人群,建立社會聯結,真實的親切交往,才是人們對抗數字化間斷化的生存救贖,從而彼此依存,生生不息。

曾經,我被媒體問及如何衡量自身工作是否成功。我答道,只有當市民快樂、生活和諧之時,才會感覺是成功。社會繁榮富足固然好,但悠然的平安、溫馨的情懷,以及「暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸」的境界,更是我一生的嚮往與追求。

一樹一世界,大榕樹,容人也容情。此刻眼前的大榕樹或許早已不是當年的主幹,但它依舊是那個老的靈魂!