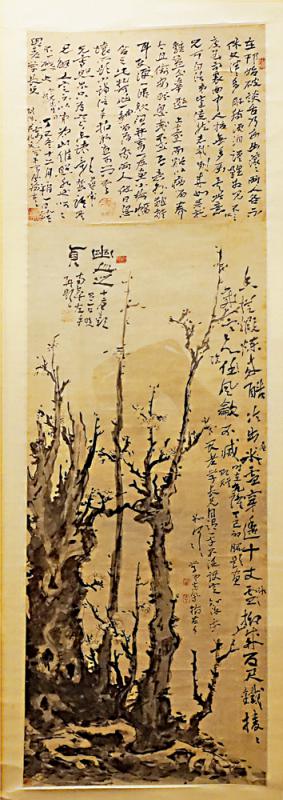

圖:「揚州八怪」之一高鳳翰的《層雪鍛香圖》。

中國花鳥畫與中國傳統文化的發展一脈相承,它浸透了深厚的人文精神。由大連博物館與重慶中國三峽博物館聯合承辦的「自然的吟唱──花鳥畫藝術展」正在大連博物館展出。展覽精選七十件明清及近代花鳥題材最具代表性的繪畫作品,包括明代文徵明《蘭石圖卷》、清代朱耷《荷花鷺鷥圖》、鄭燮《竹石圖》等精品以及張大千、徐悲鴻、吳昌碩等人的多幅作品均在此次展覽亮相。\大公報記者 宋偉(文、圖)

明清以來,花鳥畫的發展與變革在繪畫史上寫下了極為重要的一筆,使花鳥畫成為比山水畫更容易傳達內心情感的天地。以徐渭、陳淳為典範的潑墨寫意手法,為花鳥畫注入了更多的文人畫的意味。清早期,以四僧為代表的遺民畫家,用荒寒、率意的筆法,排遣心中的積鬱,在畫中融入了強烈的個人情感;至「揚州八怪」,倡導標新立異、抒發個性的創作理念。晚清至民國時期的「海派」,把詩、書、畫一體的文人畫傳統與民間美術傳統結合起來,又從古代剛健雄強的金石藝術中汲取營養,描寫民間喜聞樂見的題材,將明清以來大寫意水墨畫技藝和強烈的色彩相結合,形成雅俗共賞的新風貌。

【新桐初引 審美移情】

《莊子.逍遙遊》中講了一隻鳥,「非梧桐不止,非練實不食,非醴泉不飲」,描寫了這隻鳥的清高和雅逸。李清照詞寫道:「清露晨流,新桐初引,多少遊春意。」後來人們便將「新桐初引」來形容君子人格的瀟灑與高逸,這是中國式的審美移情。屈原特別喜歡將香草比為美人,來佐證人格的高潔:「朝飲木蘭之墜露兮,夕餐秋菊之落英。製芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳。」

中國歷代文人喜歡用花草的自然屬性賦予它人格品性,藉以抒發自己的情感和志向,而花鳥畫就是中國文人移情遣志的重要手段,充分體現了它特有的自然秉性和人文意義相輔相成的關係,因此就出現了梅、蘭、竹、菊四君子畫。

【層雪鍛香 心境寫照】

作為清代「揚州八怪」之一的高鳳翰,曾任安徽歙縣縣丞,去官後流寓揚州。擅畫山水、花卉。山水師法宋人,近趙令穰、郭熙一派。五十五歲左右,右手因病殘疾改用左手作畫,筆風愈為蒼辣。此次展出的《層雪鍛香圖》立軸,即為其左手所繪。

畫面中,盤根錯節、飽經風霜的老梅,迎風而立,顯示出一種悲壯的精神內涵。幾根新枝挺然直上,開着些許新梅,預示春的消息。狂放錯落的草書題畫詩,使畫面變得更加豐富充實。「香從鍛煉來,酷冷出層雪。穿透十丈冰,拗成百尺鐵。棱棱歲寒氣,陰風吹不滅。時在乾隆丁巳初臘題畫即贈。宏老學長兄,同謂乎不泛說,定知許乎如何。學弟高鳳翰左手。」

此圖作於乾隆二年(公元一七三七年)。是年,高鳳翰右手因病殘疾,改用左手,更號「後尚左生」。而這寒風中不屈的老梅,似乎就是畫家此時心境的寫照。

【梅花凌寒 傲然獨立】

到了近代,著名女畫家何香凝曾以梅花、老虎題材的繪畫作品享譽海內外。「雙清樓主」何香凝一九一一年畢業於女子美術大學,她與丈夫廖仲愷一起追隨孫中山參加辛亥革命。何香凝早期繪畫作品有濃厚的日本畫風格,她的繪畫一掃閨閣藝術的柔媚和普通文人藝術的孱弱。「五四」新文化運動中,美術革命所追尋的正是何香凝在藝術實踐中所身體力行的。

綜觀她的《梅花》圖,從起筆到落筆,大都採用濃墨直線,即枝幹轉折,線條堅硬,有鐵骨錚錚之氣。表現了她堅強不屈、高標自守的個性和她飽經風霜的經歷。她正如一株凌寒獨放的梅花,在戰亂的年代傲然獨立。

【畫石存岳意 畫竹引清風】

古往今來,文人墨客之所以對竹青睞有加,主要是因為竹具有不畏嚴寒、不避酷暑、挺拔堅韌的品性。清代鄭燮(鄭板橋)更是種竹、愛竹、觀竹、詠竹、畫竹之人。作為「揚州八怪」的一員,他工詩文,善畫,最擅畫竹,筆下竹子無論竹枝、竹葉皆疏密有致、飄逸瀟灑,展現出恣意的筆情和蒼勁嚴整的風格。據不完全統計,他一生留下竹詩、竹畫三百餘作。他畫竹常喜和石配,以表示「咬定青山不放鬆」的意志。

鄭板橋的墨竹是其繪畫藝術創作的代表。展品中的《竹石圖》揮毫極富變化。畫面清勁秀美,超塵脫俗,極富動感和生命力。此圖在造型布局上高度概括提煉,畫家筆下的每一竿竹、每一片葉,筆筆得勢、片片入神。畫中款識「有蘭有竹有石,一種多情歷歷,何須碧綠丹黃,千載墨痕一色。」體現出鄭板橋「畫石存岳意,畫竹引清風」的創作目的。

參觀資訊:

自然的吟唱──花鳥畫藝術展

日 期:即日起至十月十七日(逢周一休館)

時 間:上午九時至下午四時三十分

門 票:免費,須預約入場

關注「大連博物館」微信公眾號,點擊「了解大博」預約