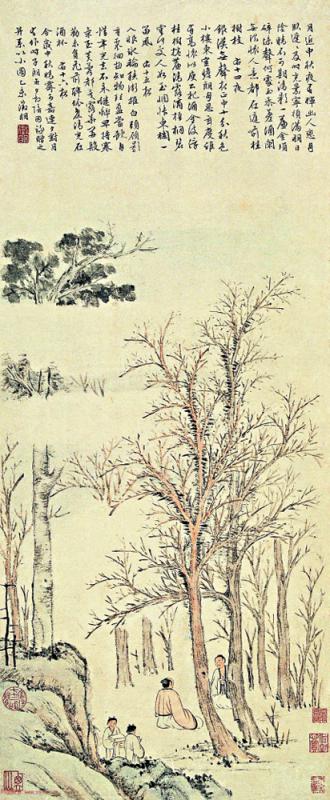

圖:文徵明《中秋對月圖》正在榮寶齋展出。\作者供圖

近日參觀榮寶齋三百五十周年大展,有幸一睹「明四家」之一文徵明書畫之風姿。

在後世電影和小說逸聞中,文徵明(一四七○至一五五九,號衡山居士)雖說與唐伯虎同為「江南四才子」,卻常常是風流瀟灑唐寅身邊那個木訥寡言的配角,可我們回溯歷史,不難發現文徵明的才華與造詣絕不在唐寅之下,而他性情中的溫吞內斂、不露鋒芒,也讓他的一生少了起落曲折,更為平順且悠然。

文徵明並非神童出身,到了八九歲時,說話還常常口齒不清。父親文林卻篤信兒子有異於常人的藝術天賦,為他請來不少名師指導,其中便有「吳門畫派」創始人、明代著名畫家沈周(一四二七至一五○九)。文徵明跟隨名師學畫學文,常是勤奮讀書研習至深夜,不敢怠慢。所謂「不積跬步,無以至千里」,相較於同鄉好友唐伯虎的年少得志與鋒芒畢露,文徵明慎行自守、遠離朝堂,數次科舉不第,僅為官數年便請辭回鄉,從此於吳門地區「主風雅數十年」,書畫自娛,樂得逍遙。

與文徵明的生平與性情相仿,他的書畫作品亦少有濃墨重彩,多是清雅平和。他近學沈周,遠追趙孟頫,較之於趙氏之流麗,更顯深沉,師古而不泥古,自成一家。與趙孟頫相同,文徵明是難得一見的書畫俱佳,今次在榮寶齋大展中展出的《中秋對月圖》和《蘭竹圖卷》,兼有書畫與繪畫,可說是頗能呈現這位衡山居士書畫造詣之佳作。

《中秋對月圖》在中秋前後展出,頗為應景。此畫作於一五三五年,描摹月下深林,兩君子望月把杯之情景。畫中有石,有高樹,有名士,亦有兩童子陪侍在旁,卻獨獨不見圓月。這便是畫家巧思之所繫。題中有月,畫頭詩文一連三首皆詠月,畫中卻不見月,此一「留白」可謂妙奇,將有形之月化為「流聲何處玉參差」,予畫面多一重欲說還休之意,予觀畫人充足想像空間。

文徵明的不少畫作皆為立軸,較之於青綠山水,我更偏愛他以水墨寫成的畫作,無設色,僅以墨色濃淡區隔畫中遠近與層次,古樸蒼潤,且情意悠遠。他的水墨畫作從來不見激昂的筆法與情緒,總是平淡不爭,看似無奇,細味卻餘韻綿長。