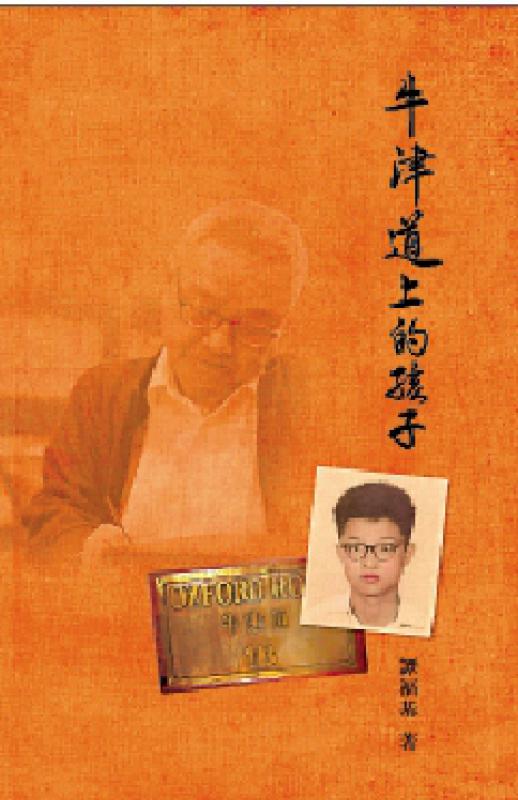

圖:譚福基著《牛津道上的孩子》。\作者供圖

十七歲,寂寞的十七歲。這孩子十七歲了,英華中五生,早已不是旺角街童,已然文藝青年了。善感的心靈,多情的本性,深廣的閱讀,早熟的文思,醞釀了許多靈感,一管筆開始躍動,文章一篇一篇投到《中國學生周報》。遙想《中國學生周報》當年,郁郁乎文,苗圃青青,一時間多少新秀。文章一經刊載,亮在當眼處,於學校於個人,都是光榮。

且看他寫上學—「我愛早晨。從前習慣早早的就起來了,伏在窗前看一天的疏星殘月,默默的吸一腦子涼涼的曉風……我愛聽風動樹葉底沙沙的聲音。慢慢的踱着,樹不時飄下幾點黃穗。」《英華男校》(一九六六年)寫午間到九龍城吃飯——「樹葉拂面,輕悄的,又很溫柔,面上彷彿留下了葉的溫馨……也不用抬起頭來,只是平平的望,便看見那多迷人的patch of blue,幾朵雲悠閒的貼着樹梢,一齊在房屋的頭上。」《綠之旅》(一九六七年)寫學校球場——「看着每一個身體在轉,看着每一張淌汗的臉……和朋友們在小息時追逐,下課後又挾着籃球飛跑進球場。」《英華男校》寫考試——「這是體力勞動和記憶能力的測驗……我對自己說,我要考好這個試,我不要令他們失望……而我知道,我沒有投降的自由;當我醒來的時候,我還要掙扎,因為,人在人與人之間,又怎能揮灑自如,遺世而獨清?」《會考故事》(一九六八年)

他以「葉鳳溪」為筆名,其作品刊英華學生文集,又名為「清溪集」,兩度用「溪」字,似非偶然,好像已自覺到風格傾向於委婉舒徐,輕柔若夢,恰似小溪潺湲。

可是,溪水偶爾激揚,一聲清剛,破空而來,那麼,「漢基」這筆名便用上了。西方思潮相當吸引這不甘坐井的孩子,乃有對湯瑪士.摩爾(Thomas More)與依拉斯莫斯(Desiderius Erasmus)的探討分析。最豪情是《異域》讀後而寫的《傷心極處且高歌,不灑男兒淚》,真是動人心魄。六十年代的香港人生活簡樸,孩子從廣東道那朝西的唐樓出發,步行往牛津道上學去。長長的漫漫的求學路,一路晨光,滿眼風景,呼朋結伴,真是快活。

路,孩子終於走完。他筆下那道清溪,隔了五十多年,依然汩汩流着,淌在心間。天光映照,雲影徘徊,清流瀲灧,淙淙有情。讀者乍見跳脫輕盈,也許青睞;窺見嫵媚多姿,或許傾心;驚見傲骨凌霜,許也佩服。

寫得滿紙淋漓者,不過是一個十幾歲的孩子。

這孩子長大了,成為詩人。他去年辭世,文友鈎沉遺作,於是《牛津道上的孩子》年輕的腳印,便印在清清河漢。人生短暫,文學永恆。活水長流,清溪不絕。