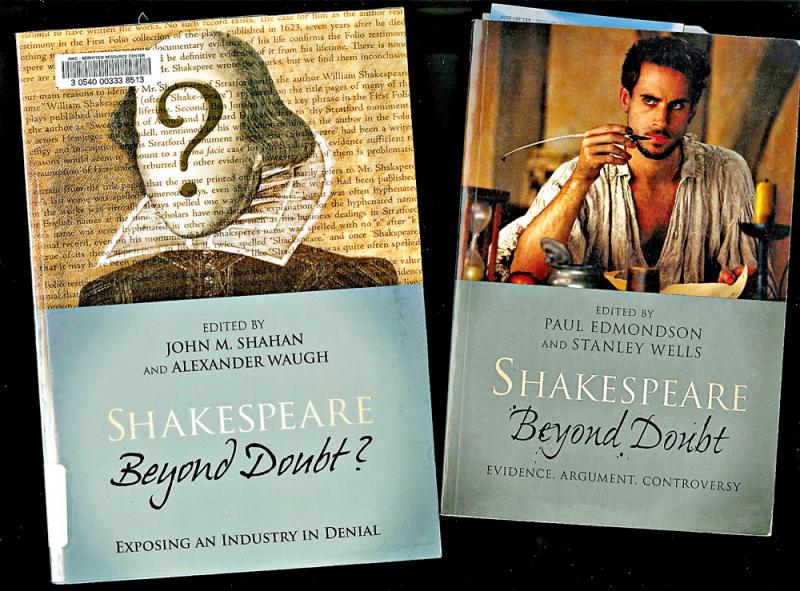

圖:《莎翁無疑:證據、論證、爭議》等著作從不同角度闡述莎士比亞的身份。\資料圖片

多年前,在英國大文豪莎士比亞的故鄉——埃文河畔的斯特拉特福,我終於見到了那尊地標式的小丑雕像,基座四面分別銘刻着他四部作品中對小丑的經典描述,其中《第十二夜》這樣寫道:「愚蠢就像陽光一樣遍灑全球」。

小丑雕像之所以成為斯特拉特福的一個標誌,源於小丑形象在莎翁的作品中頻繁地出現,有些戲分頗為吃重,堪稱莎劇的靈魂。實際上他們不全是愚蠢的存在,當中既有天生的笨蛋(Natural Fool),比如《溫莎的風流婦人》中的低能兒小鄉紳斯蘭德;也有裝傻之徒(Artificial Fool),比如《皆大歡喜》中的「試金石」,表面上喜歡插科打諢,卻總是說出一些真知灼見;甚至還有警世預言家,比如《李爾王》中的「弄人」,早已看穿李爾的決定將是場災難。

有人說,莎翁創造諸多小丑是為增加戲劇效果,便於觀者對劇情的「跳入跳出」。好比在悲喜劇高潮過後,小丑的出現總會把觀眾從虛構世界轉移到現實中來,從而更有效地傳達戲劇的主題。但很多時候,小丑表現得卻比常人更加聰明機智,他在向劇中人講真話時,也在向觀眾講真話。如同作家艾薩克.阿西莫夫在《莎士比亞指南》一書中提到,「(莎翁筆下)成功的傻瓜之秘訣在於——他根本不是傻瓜」,換言之,他們是躲在傻瓜面目下的智者。某種程度上,這與唐伯虎的「世人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿」有些異曲同工。

其實就連莎翁故居的布展,在力求原景重現之外,也處處透出莎式風格的巧妙設計。例如,除了窗台前特意擺放一張小書桌,意喻他創作時那「凡是過往,皆為序章」的敏銳洞察力,在禮品店內牆上掛着的一幅視力表,上面並非傳統的英文字母E,而是莎翁《威尼斯商人》中的一段著名對白「愛情是盲目的,戀人們看不見他們自己所做的傻事」,當一排排英文字母越來越小,最終小到看不見,恰好印證了莎翁所指的「盲目」。

回顧莎翁一生,其留世作品甚多,包括三十七部戲劇,一卷十四行詩集,兩首敘事長詩等,迄今仍影響着全世界。據說邱吉爾曾豪言,「我寧願丟掉印度,也不肯失去莎士比亞」,此話真假暫且不論,卻足見莎翁在英國人心目中的地位。對於這樣的文學巨匠,已非普遍學術研究的能力所及,就像中國有研究《紅樓夢》的紅學,英國也有專注莎士比亞的莎學,有關莎翁的各類論文和傳記難計其數,當中很多是不吝溢美之詞、褒獎有加,但也不乏不同聲音和另類看法,包括提出一些圍繞莎翁的疑問和困惑。

當中爭議最大的就是莎翁的真實身份,因迄今掌握的直接史料仍嚴重不足,曾有人開玩笑說,關於莎翁,除了他出生了、去了倫敦、寫了劇本、然後死了,其他一概不知。按英國著名傳記作家西德尼.李在《莎士比亞傳》中所說,「莎士比亞的斯特拉特福身世,與他文學作品中顯示出來的學識淵博和深謀遠慮,形成了明顯的反差」,那麼他究竟是誰?莎劇作者是否另有其人?

馬克.吐溫、狄更斯等名家都是「疑莎派」,他們認為,莎翁身上有很多謎團,比如他出身於小鎮市民家庭,是個未受過高等教育的鄉下人,根本不可能寫出涉及法律、醫學、政治、宮廷生活、軍事、航海、古代、外國生活等諸多元素的精彩作品,他遺留的手稿也少得可憐,而斯特拉特福的莎翁生平更鮮有提及他的創作等等。《萬物簡史》的作者英國作家比爾.布萊森在《莎士比亞簡史》中羅列了可能的「代筆人」,包括大學者培根、劇作家馬洛、十七代牛津伯爵德維爾,甚至女王伊麗莎白一世等人。有觀點甚至認為,莎翁背後可能是一個匿名的宮廷寫作集團。

有關爭議持續了逾一個半世紀。二○一三年,莎翁誕生四百四十九周年之際,英國劍橋大學重磅推出一本論文集:《莎翁無疑:證據、論證、爭議》,透過二十一位莎學專家的視角,系統闡述了莎翁的身份。結論是:一個一六一四年前在世,對劇團、劇場、演出瞭若指掌,寫作風格獨一無二的職業劇作家,同時符合這些特徵的,除了斯特拉特福的莎士比亞,別無他人,因此他是莎劇的作者也毋庸置疑。

若換個角度來看,這些爭議已無關緊要,因為曾經深刻影響歐美文學的莎翁作品,早已超越時代、地域和民族限制,在全世界範圍內世代相傳,經久不衰,成為全人類的寶貴精神遺產。用中國外文研究學者姜紅的話說,莎翁如今已成為類似於語言一樣的文化符號。他的個人身份已不重要,流芳百世的是他有關人性的思考,以及莎劇中那些有血有肉的人,他們是跨越時代,保持永恆的。這也是我們在二十一世紀仍閱讀莎士比亞的重要原因。

不過,莎翁注定是非不斷,特別是隨着近年種族平等運動的興起,其作品又捲入涉及「白人至上、種族和階級歧視」等表述的風波,孰是孰非各執一詞。對此應如何看待?或許最好的辦法就像莎翁的友人約翰.赫明斯說的那樣:「讀他的作品吧,一遍一遍地讀。」