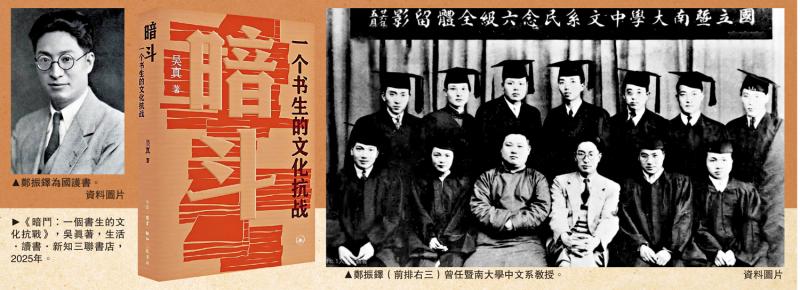

左圖:鄭振鐸為國護書。\資料圖片;中圖:《暗鬥:一個書生的文化抗戰》,吳真著,生活.讀書.新知三聯書店,2025年。\右圖:鄭振鐸(前排右三)曾任暨南大學中文系教授。\資料圖片

鄭振鐸是著名的文化人、藏書家。他在跋《芥子園畫傳三集》中寫道:「收異書於兵荒馬亂之世,守文獻於秦火魯壁之際,其責至重,卻亦書生至樂之事也。」新近出版的《暗鬥:一個書生的文化抗戰》(吳真著,生活.讀書.新知三聯書店,2025年)以大量一手文獻和極具場景感的文筆,講述了鄭振鐸留守淪陷區上海為國護書的往事,展現了以他為代表的愛國知識分子可歌可泣的文化抗戰史。

1940年1月19日,張元濟家中,鄭振鐸、張元濟、何炳松等和從重慶取道香港秘密潛入上海的中央圖書館籌備處主任蔣復璁一起成立了專事挽救淪陷區古籍的組織,對外嚴格保密,對內稱之為「文獻保存同志會」。這個組織以暨南大學、光華大學、商務印書館涵芬樓的名義購書,原則上以收購藏書家的整批書為主,未售出的,盡量勸其不售;不能不售的,則收購之,決不聽其分散零售或流落國外。

隱秘而偉大的「書籍戰役」

1940年1月至1941年11月不到兩年時間裏,文獻保存同志會購進善本珍籍三千八百餘種,其中宋元刊本三百餘種,幾乎與北平圖書館經營了二十多年的所藏善本相垺。和「復社」「星六會」「星二會」等鄭振鐸參與的民間抗日團體一樣,「同志會」所做的工作也極為機密,本書作者形容為「地火在運行」。「鄭振鐸與『平賈』、敵方爭書,靈活周旋於『書林』潛規則之間,又因身處上海『孤島』複雜的鬥爭環境中,這場『書籍戰役』,只能巧取,不可硬攻,因而更具有特殊的時代意義。」書中第四章「三岔口奪書」和第五章「書林智鬥」詳細復原了這場隱秘而偉大的「戰役」中的兩場驚心動魄的「戰鬥」。

「三岔口奪書」的主角有來自北平的舊書店──也就是鄭振鐸所說的「平賈」,他們的背後是「滿鐵」、敵偽組織、漢奸,以及美國哈佛燕京學社,也有如日本京都東方文化研究所的高倉正三等日本人,圖書一旦落到他們手中,難逃流失海外的命運。當時,一面是江浙地區藏書家迫於生計,紛紛出售藏書,一面是各方勢力匯聚上海,書籍爭奪戰趨於白熱化。鄭振鐸以中國書店等為陣地,與敵周旋對決。本書圍繞玉海堂、海日樓、嘉業堂等藏書的去留,描述了這段驚心動魄的歷史。作者在復原歷史現場的基礎上作出了不少發人深省的評論。比如,談及高倉正三在《蘇州日記》中感慨對鄭振鐸等求之而不得時,作者寫道,「在高倉正三『天真』的語調下,透出歷史的森森寒意──侵略者完全不把自己視作被侵略者的敵人,而且明明是侵略者,卻完全沒有意識到在當時局勢下,哪怕是主觀上出於學術意圖的結識與見面,也會給被侵略者帶來壓迫。」這一判斷可謂犀利而清醒,深化了鄭振鐸文化抗戰的意義。

「書林智鬥」一章,圍繞古籍收購、保存和轉運等細節,講述了打通「孤島」書路的歷史往事。作者指出,在這場特殊的戰鬥中,「無論是上海英國商會會長馬錫爾爵士還是美國領事館,以及主事的重慶香港官員,面對日偽勢力和重大的責任,都選擇了臨陣退縮。這時候,挺身而出,憑藉一腔孤勇打通書路的,反而是鄭振鐸、錢存訓、許地山、唐弢、馬鑑、陳君葆等布衣書生,以及楊金華(中國書店)、張某(上海海關)等等無名小卒。於是,民間力量穿越了政治鐵幕,鋪就了一條隱秘的『孤島書路』。」後來著名的文學研究者唐弢,當時是上海郵局的甲等郵務員,他冒着極大的風險為「同志會」郵寄信函。而當時在香港的許地山則義無反顧地為鄭振鐸接收並保管了三千多部古籍。這其中有文人托國運的死生契闊,也有書生傳文脈的慨當以慷,更有平民護國寶的忠肝義膽,令人肅然起敬。中華民族之所以歷劫不滅、必將復興,正源乎於此啊。

文化之河上的「鄭振鐸大壩」

書中有這樣一段話,讓人印象深刻:「如果將書籍的聚散比喻成長江大河,那麼現代史上就有着一座『鄭振鐸大壩』:它把江南傳統藏書樓的景世珍籍攔截在上海,避免其零落流出海外;古籍珍本也由之大多歸於國家,不復隱匿民間,從此之後,國家支持的公共圖書館成為收藏古籍的最大淵藪。」「大壩」的比喻十分貼切,揭示了鄭振鐸文化抗戰的功績,更表明他對國家古籍事業的開創之功。

而這座「大壩」的煉成經歷了極其艱難的過程。其難不僅來自於侵略者的外部威逼,還來自於內心的壓抑和朋友的不理解。在發表於1939年1月的《在腐爛着的人們》中,鄭振鐸寫道「他們自己覺得在黑漆漆的長夜裏漫遊着」,對於自己、朋友和國家前途都失去了信任感。這一年,鄭振鐸和妻子沉溺於打麻將,日記裏多有「雀戲」「雀戰」的記載,伴隨着難以擺脫的自責和愧疚。如書中所言,「孤島上的文化人,處於民族國家的道德理想和日常生活壓力的緊張拉扯之中,這種張力帶來了每時每刻的焦灼與疲倦。」

推動國民政府教育部重金收購《古今雜劇》,是鄭振鐸為國家收購古書的開始,此事歷經波折,耗費了他許多心力,卻得不到朋友的理解。葉聖陶認為,「現在只要看到難民之流離顛沛,戰地之傷殘破壞,則那些古董實在毫無出錢保存之理由。」但鄭振鐸以堅韌的意志堅持了下來,全面抗戰八年,他奉獻了三十九歲到四十七歲這一人生黃金時期,為國家保存宋元善本明清精槧一萬五千餘種。書中不僅記錄了鄭振鐸搶運古籍的經歷,還鈎沉其保存在滬圖書往事。特別是1941年「一二.八」之後,鄭振鐸直接與兇殘的日本憲兵隊短兵相接,離家獨居,東躲西藏,堅守氣節,擱筆辭稿,杜門謝客,把全部精力和心血放在為國護書上。一度對他的行為表示不解的巴金在晚年回憶往事時說:「我看見他保存下來的一本本珍貴圖書,我聽見關於他過着類似小商人生活,在最艱難、最黑暗的日子裏,用種種辦法保存善本圖書的故事,我才了解他那番苦心。」時至今日,我們已難以復原當年的情境和當時人的心境,但本書講述了鄭振鐸保存圖書的多個「故事」,引導我們從這些小切口讀懂這位文化英雄的「苦心」。

「一個人的抗戰」的豐富意涵

本書是一本鄭振鐸的抗戰傳記,也是一部以古籍救護為中心的文化抗戰專題史,具有很強的學術性和可讀性,在史學研究和寫作方法論意義上也給人不少啟發。

作者大量使用日記、信件、檔案等一手文獻完成敘述。以日記為例,除本書主人公鄭振鐸的日記外,還包括《陳乃乾日記》《王伯祥日記》《張鳳舉日記》《陳君葆日記》《夏承燾日記》《張葱玉日記》《劉承幹求恕齋日記》《張元濟日記》《舒新城日記》《周佛海日記》以及日本人高倉正三《蘇州日記》等。同時,作者充分考慮到日記這種「有意史料」的書寫往往存在「利己」傾向,故又十分重視利益不甚相關的旁觀者的記錄。這樣,通過「有意史料」與「無意史料」的對比,來彌合歷史敘事中的「裂縫」。眾所周知,相比於真實的過往,史料總是以碎片狀態存在。因此,歷史撰述需要以史料為依據,又需要精妙的想像力,如此方能將碎片的史料拼出完整的圖景。多方史料的對比,猶如讓當事人隔空對簿公堂,故歷史研究又有老吏斷獄之比,也正是在這樣的細緻勘斷中,本文前面提及的那些隱秘往事鮮活而令人信服地展現出來。

更重要的是,本書深入鄭振鐸的情感世界,從他蟄伏時期的日記中,找尋到與徐微在難中「盤桓相守」的細節。徐是鄭在暨南大學時的學生,當時以商統會職員的身份作掩護,保持着和蘇北新四軍的聯繫,輸送進步青年到根據地去。鄭振鐸對此應該不知情,但兩人在黑暗深海中互相照亮,為這段艱苦的歲月增添了一抹亮色。在書中,作者不但對這段情感往事作了細緻復盤,而且結合顧頡剛與譚惕吾、梅貽琦與楊淨珊等相似案例,以「男性凝視和女性沉默」的視角作了深度分析,指出這些「絕戀」折射出20世紀中國社會性別關係的一個側面。這些內容讓本書超越了文化抗戰的「史」的重構,深入抗戰中和文化中「人」的內心,展現了鄭振鐸這場「一個人的抗戰」的豐富意涵。