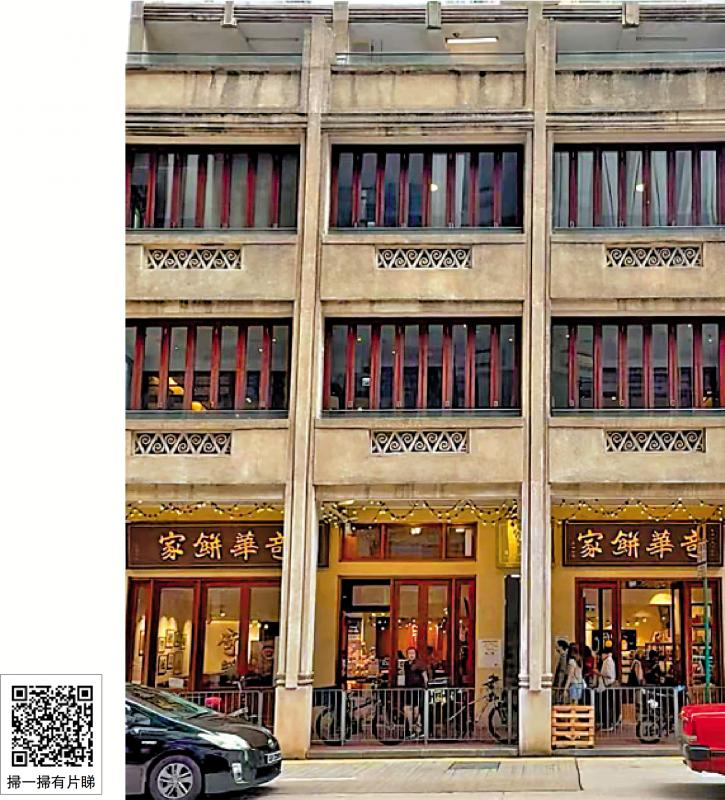

圖:皇后大道東186至190號的三級歷史唐樓。/大公報記者郭悅盈攝

在劉以鬯的《酒徒》裏,春園街是擁擠而嘈雜的,「賣膏藥的人嗓子已啞。人。人。人。到處是人,摩肩擦背,一若罐頭裏的沙甸魚」;何紫在《舊灣仔情懷》中細數童年深巷的印記,那裏有創傷,也有滿載歡笑的角落。這些文字曾經靜靜躺在書頁裏,如今化為「地膽遊灣仔——文學築跡」的路線,引領人們在街巷間重訪書中場景。\大公報記者 郭悅盈

灣仔,是香港一個把繁華與故事並置的地方。電車沿皇后大道東緩緩駛過,叮叮聲在高樓與舊唐樓之間回響。轉進街口,牆上還留着歲月的斑駁痕跡,騎樓下是熟悉的檔口與新開的咖啡館。這片街區,不只是屬於地圖上的地理坐標,也藏在一代代作家的筆端。

捕捉半世紀前的生活氣息

以茂蘿街7號(M7)為起點,「地膽遊灣仔——文學築跡」路線串連起藍屋、舊灣仔郵政局及皇后大道東的老唐樓與小街小巷。M7是由十幢建於1910年代的戰前唐樓組成的二級歷史建築,早年因外牆漆上綠色油漆,被街坊稱作「綠屋」。

而藍屋的湛藍外牆在陽光下更顯鮮明,它的前身是1872年創立的「華陀醫院」,是當年灣仔首間華人醫院,1920年代改建為四幢廣州式騎樓唐樓,一直見證着街坊的起居與世代交替。何紫在《舊灣仔情懷》中寫道,他的童年在這裏的深弄小巷度過——摔過跤,也收穫過滿滿的歡笑。如今的藍屋內設有香港故事館,騎樓下擺放着居民的桌椅與植物,樓梯間貼着社區活動的手寫海報,像一本會呼吸的小說,讓遊人更深入了解本地的歷史與生活文化。2017年,藍屋獲聯合國頒發「亞太區文化遺產保護保育獎」的卓越大獎,這份榮譽肯定也屬於守護它的人們。

往春園街方向走,街道依然人聲鼎沸,茶餐廳與食肆門口常見大排長龍,熱氣與聲浪交織,充滿濃厚的市井氛圍。老牌食肆的櫥窗掛着燒味,騎樓間傳來碗碟相碰的清脆聲。劉以鬯在《酒徒》裏曾寫下這裏的嘈雜——「賣膏藥的小販嗓子已啞……到處是人,摩肩擦背,一若罐頭裏的沙甸魚。」走在街上,仍能在喧鬧與香氣中捕捉到半世紀前的生活氣息。

居民回憶與文學字句交織

拐進舊灣仔街市,牆面保留着老式通風窗與水泥花格。這座1937年落成的三級歷史建築,屬於戰前的包浩斯風格,擁有流線型轉角與船形屋頂。鋼架結構在當時屬先進技術,減少了樑柱使用,讓市場空間更為開闊。如今的灣仔街市實際位置就在當年的馬路對面,整體整潔了許多,外面是玻璃門,推門進去還有空調。

沿利東街前行,新舊氣息在騎樓間交錯。這裏曾經是「裁縫街」,專門縫製旗袍,後來轉型為「印刷街」(亦稱「囍帖街」),印製囍帖與賀卡。這條街在何紫的記憶裏,是踏遍深巷後必經的熱鬧中樞,每個角落都交織着快樂與滄桑。如今的利東街,兩旁的景致對比鮮明——一側是保留外牆細節的西式聯排別墅,另一側則是現代化的高層屋苑。現代化的商舖與老餅店鱗次櫛比,街道整齊卻保留了步行的親切感。

合和中心前,玻璃帷幕映照出灣仔的現代面貌,與街角紅磚建築和拱門窗框形成鮮明對比。這裏距離舊灣仔郵政局不遠,紅磚、拱門與窗框把人帶回上世紀初的郵政年代。這座1913年落成的法定古蹟,曾是全港最早的郵政局之一,如今改為以「碳中和」為主題的環境教育館,延續着服務市民的角色。導賞員Ella回憶,自己小時候每逢周末都會從旺角坐船來探望在灣仔開船務生意的外公,然後被帶到餐廳「鋸扒」、喝紅豆冰。她笑稱自己每次回家「都是捧着肚子回去的」,那些經歷是她對灣仔最快樂的記憶。

皇后大道東186至190號的三級歷史唐樓,建於1930年代,屬廣州騎樓風格。這裏曾是當舖林立的地段,Ella還記得母親向她解釋,夏天時有些家庭會典當棉被,等冬天才贖回。經過2017年活化後,部分樓層成了西餅店舖的婚嫁主題店。今天的騎樓與窗框依然保留着當年的模樣,只是換了不同的商業用途。這些故事,與牆壁上的斑駁痕跡一起,成了行走中動人的註腳。