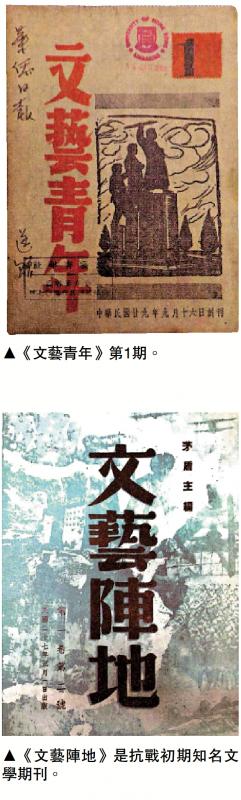

上圖:《文藝青年》第1期。下圖:《文藝陣地》是抗戰初期知名文學期刊。

1937年7月7日抗日戰爭全面爆發後,香港文壇空前團結,積極投身於抗戰洪流中。這一時期的香港抗戰陣營,可以分為三個部分:一是南來左翼作家,二是南來國民黨派文人,三是香港本地作家。內地文學史以前談論比較多的是南來左翼作家,國民黨派文人受到忽略,香港本地作家則不太為人知。這裏試圖從以上三個方面,全景反映抗戰時期的香港文壇。\趙稀方

盧溝橋事變後,1937年11月上海淪陷,部分文藝工作者轉移到香港,1938年10月廣州淪陷,更多文化人來到香港。香港一時成了內地文人聚集地,抗戰活動的大幕也在此拉開。

報刊創建活動引人矚目

1939年3月26日,南來文人成立了「中華全國文藝界協會留港委員會通訊處」(1940年1月26日改為「中華全國文藝界協會香港分會」,簡稱「香港文協」),當年9月17日,「中國文化協進會」成立。兩個學會都是各界聯合的統一戰線組織,前者是以左翼為中心組成,是文藝界組織,後者是以國民黨文人為中心,是文化界組織。兩會簡稱,一為「文藝協會」,一是「文化協會」。兩個學會不免有小摩擦,但抗戰目標是一致的,他們共同造就了香港的抗戰局面。

「文藝協會」的主要活動,概括起來:一是創辦報刊,推廣抗戰文藝創作;二是文藝理論論爭,如「文藝大眾化」、「民族形式」、「抗戰詩」等;三是推廣文藝通訊運動,動員青年;四是開展紀念魯迅先生活動,也包括郭沫若先生的祝壽活動等。

這其中,報刊創建活動最為引人矚目,原本寂靜的香港文壇頓時風生水起。就報紙副刊而言,最有名的四大副刊是茅盾主編的《立報.言林》、夏衍主編的《華商報.燈塔》、戴望舒主編的《星島日報.星座》和蕭乾主編的《大公報.文藝》。在文學期刊上,較為有名的有茅盾主編的《文藝陣地》、鄒韜奮主編的《大眾生活》、端木蕻良主編的《時代文學》等。在這些報刊上,產生了很多中國現代文學的名著,如茅盾的「抗戰第一長篇」《腐蝕》、沈從文的《長河》《湘西》、蕭紅的《呼蘭河傳》、戴望舒的《元日祝福》和許地山的《鐵魚底鰓》等。

如果說,「文藝協會」的活動,主要限於文藝方面,那麼「文化協會」則主要致力於文化方面的工作。包括藝術觀賞、廣東文物展、建立圖書館、歌詠比賽、學生徵文、現代畫展、編印廣東叢書、舉辦文化講座等等。其中,「廣東文物展」是「中國文化協進會」重點籌辦的一件事情,他們認為:國家強盛,不僅在於軍力財力,更在於文化是否強盛。

「文藝協會」與「文化協會」的活動,有很多都是聯合舉行的。1939年9月17日「中國文化協進會」成立伊始,就與香港文協聯合舉辦活動,如9月30日,「中國文化協進會」與香港文協、「香港戲劇協進會」、「青記學會」等聯合舉辦歡送「粵劇救亡服務團」大會;10月19日,「中國文化協進會」與香港文協等單位聯合舉辦「魯迅先生逝世紀念大會」等。這充分說明兩會在共同抗日的前提下是彼此聯合的。

「文化肅奸」活動,尤其能顯示兩會文人的團結合作。1938年12月29日,汪精衛在河內發出「艷電」,正式落水,香港《南華日報》當天刊登了「艷電」,從此成為汪派言論陣地,1939年起更成為「和平文藝」大本營。香港各界,包括《大風》同仁與左翼文人,共同發起論戰和批判。簡又文在《香港的文藝界》一文對兩場「惡戰」有過描述:「前些日子,有主和分子提出外交路線問題,立論不利國家,大背民意,竟惹起一場大筆戰。最近又有主和問題再發生一場筆戰。香港大報小報晨報晚報,和各期刊均一致向主和的獨家日報集矢攻擊和駁斥,社會全體人心亦非常憤恨唾罵他們。好兩場惡戰,淋漓痛快,直打到他們體無完膚,詞窮理竭。」

本地作家為抗戰盡力

南來作家之外,香港本地作家同樣也為抗戰盡力。本地作家大致可分為兩部分,一是追隨南來作家的香港青年,二是原來的香港本地新文學作家。

左翼文人很重視培養香港青年文學愛好者,為香港文壇培養新鮮人才。這裏提到的是《文藝青年》。《文藝青年》(1940年9月至1941年2月)在香港淪陷期間湮沒,直至新時期才被重新「發現」,它受到香港學者的相當注意。其實,《文藝青年》是「文協香港分會」屬下的「文藝通訊部」(簡稱「文通」)的機關報,是左翼文壇為了團結和動員香港文藝青年所辦的刊物。

「文通」成立於1936年8月6日,負責香港青年的宣傳工作。開始的時候,「文通」在《中國晚報》、《循環日報》等不同報刊上開展「文藝通訊」活動,產生了一定的社會影響。後來「文通」覺得需要有一個專門的陣地,經中共香港市委文化委員會同意,文協理事會的林螢聰、陳漢華、麥峰、楊奇和彭耀芬等人開始籌備《文藝青年》。

《文藝青年》最早的徵稿,是「七月文藝通訊競賽」作品。「七月文藝通訊競賽」由「文通」發起,開始於1940年。這個「文藝通訊」專欄原來刊載於《中國晚報》、《循環日報》等不同報刊上,後來才移至《文藝青年》上。從第4期開始,《文藝青年》進一步舉辦了「學校.工廠.競賽」活動,目的是進一步動員香港本地青年拿起筆來,表現香港。由於表現自身的學習和工作環境,這部分作品較為生動地呈現了香港本地社會的面貌。

如果說何世業的《一個印度同學的幾件事》(第4期)和在大廖的《查學》(第8期),是正面寫香港學校與抗戰關聯的作品,那麼更多的學校徵文,是批判香港教育的殖民性特徵,如岸殊的《枯萎青春的殖民地教育實供》(第8期)。工廠題材的作品,多控訴在香港工作的年輕人的血淚生活的主題和拿莫溫的無情。《文藝青年》的作者並非全是香港的文學業餘愛好者,也有較為出色的香港本土作家,這其中較為傑出的有劉火子、彭耀芬和黃谷柳。

香港為戰時中國文學中心

除了融入到南來作家抗戰大潮中的香港青年之外,還有一部分香港原有的本地新文學作家,如黃天石、龍實秀、謝晨光、平可、張吻冰等。這些作家與南來作家聯繫較少,不過他們仍在《工商日報》及旗下的報刊上寫作,同樣為抗戰盡一分力量。

1927至1928年的時候,黃天石就率先在《大光報》開闢白話新文學副刊,培養了最早的一批新文學作家。黃天石是很愛國的作家,盧溝橋事變後,他憂心忡忡,希望做點實事,為國效力。他曾半夜訪問陳君葆,讓他注意民族危亡。據陳君葆1934年1月7日日記記載,黃天石談到,「放着垂死的民族不救,倒去做些不急之務,這怎樣叫得是真正男子!」那麼,他們的理論主張到底如何呢?1934年2月19日陳君葆日記有云:「實秀說:目前只有兩條路可走,不是俄國的共產,便是意大利的法西斯蒂,然而法西斯蒂不過是資本主義到了沒落時期的一個回浪!我問說:然則你的意思也是以為社會主義者若要走的,便有向左邊了」。

最早在《天光報》走紅的小說,是黃天石(杰克)連載於1939年的《紅巾誤》,這部小說的確佐證了他左翼和浪漫的特色。這的確是一個抗戰的題材,然而又和艷情糾纏,富於傳奇性,有點像今天的《色.戒》。1939年8月,平可給《工商日報》「市聲」寫了他的第一部長篇小說《山長水遠》,後又在《天光報》上連載《錦繡年華》。張吻冰開始以筆名「望雲」在《天光報》連載長篇小說《黑俠》。這些連載小說貼近市場,非常流行。據平可回憶,他走到學校或醫院,都會引來圍觀,儼然轟動一時,由此可見他們的小說受歡迎的程度。

儘管抗戰以後中國文壇乃至香港左翼文壇都不斷出現有關於「民族形式」和「通俗文藝」的倡導,希望利用舊形式表現抗戰的內容,但左翼作家的作品在香港卻不接地氣。在此情形下,杰克、平可、張吻冰等人的小說值得注意。

由於各方文人的共同努力,香港文壇勃然中興,隱然成為了戰時中國文學的中心。薩空了甚至指出:「現在香港已代替上海來作全國的中心了」,「今後中國文化的中心,至少將有一個時期要屬香港。並且這個文化中心,應更較上海為輝煌」。