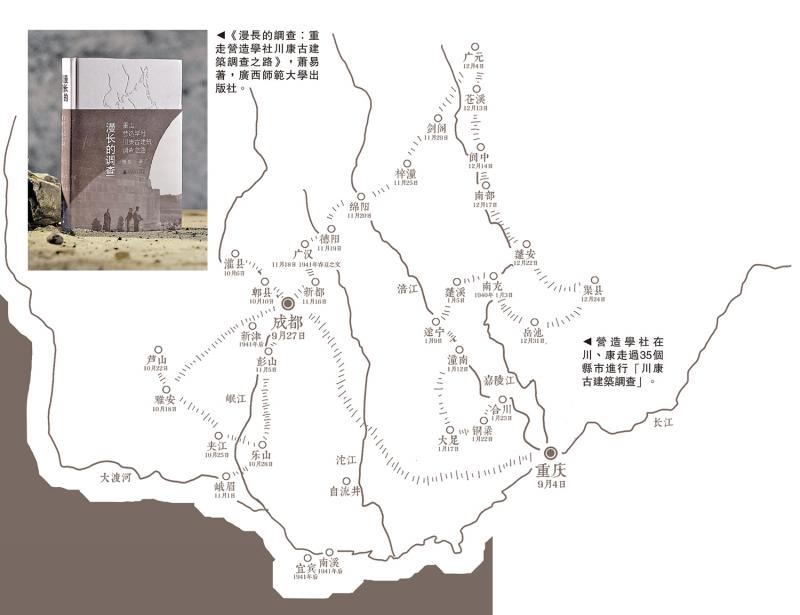

上圖:《漫長的調查:重走營造學社川康古建築調查之路》,蕭易著,廣西師範大學出版社。下圖:營造學社在川、康走過35個縣市進行「川康古建築調查」。

如今提及中國營造學社,耳熟能詳的多是學社成員對華北五省所進行的調查。然而,營造學社持續時間最長、籌劃最為周密,也是最後一次大規模野外調查│歷時一百七十三天的川康古建築調查,卻鮮為人知。經梁思成遺孀林洙授權,作家蕭易拿到中國營造學社川康古建築調查的完整照片,重新調查那些古建築、古遺跡的現狀,在今年推出新書《漫長的調查:重走營造學社川康古建築調查之路》。\大公報記者 向芸

蕭易接受採訪表示,新書《漫長的調查》濃縮了營造學社川康古建築調查的照片背後的故事,以及自己5年重訪古建築的時光。「這是第一次把營造學社在一個省拍攝的照片整理出來,我們所做的只是基礎工作,希望有更多人參與進來,從照片和背後故事中找到更多線索,從各自領域去做更詳細研究,這樣才能更大地發揮這批照片的價值。」

補上四川這塊「拼圖」

從1939年自雲南省昆明出發,至1940年再次回到昆明,漫長的川康古建築調查持續了近半年。梁思成、劉敦楨、莫宗江、陳明達四人靠着卡車、滑竿、人力車、客船等,在四川省和西康省(註:西康省1939年成立,1955年撤銷)走過35個縣市,調查古建築、古遺跡730餘處,拍攝照片3100餘張,讓上世紀三四十年代川康的建築、古物、風土、風情等清晰地留存下來。因調查區域涉及四川省與西康省,史稱「川康古建築調查」。

雖然此前5年的調查中已將華北地區保存較好的古建築摸排清楚,但營造學社對於四川的了解仍停留於法國人色伽蘭(Victor Segalen)、德國人柏石曼(Ernst Boerschmann)等拍攝的照片,在營造學社的「調查拼圖」中,還缺少四川這一塊。

由於木構建築保存不易,即使唐代及唐以後的建築史研究能夠依賴木構實存,唐代以前的建築史則主要依靠文獻、仿木構遺存等對當時的木構建築發展水平作佐證研究。

川康古建築調查是首次以現代建築的測繪方式,系統性地研究中國地域性建築與遺存。梁思成等人從川康漢代遺存中找到撰寫、研究唐代之前建築史的方法,得以將中國建築史研究的實例由唐宋再次向前推進,讓中國建築史的框架變得完整、內容更加豐富。

由於戰亂、氣候等因素,四川境內木構建築所存無幾,多晚至明清兩代。然而四川有着豐富的漢闕、崖墓、石刻資源,留下了大量攜帶仿木構信息的多種遺存類型。漢代是最為重要的木構建築技術發展的轉折點,這些遺存可以填補中國建築史中漢唐階段的空白。營造學社因此調整了考察重點方向,正如劉敦楨在日記中所載,「故漢闕、崖墓、石刻三者,為此行之主要對象。」

比如學社在川康古建築調查中碰到的第一座漢闕│雅安高頤闕,右闕及耳闕幾乎保存完好,其柱、枋、斗栱大小都存在一定比例。弄清高頤闕的結構,對了解乃至復原漢代建築的整體結構頗有裨益。而學社當年調查的樂山白岩山崖墓,前帶祭堂,鐫刻着古老的漢代建築圖;祭堂中的柱枋、橫枋、瓦當、蜀柱等仿木雕刻;以及崖墓中「事死如事生」的生活場景複製,讓營造學社得以一窺漢代建築的更多細節。

留下川康的「影子」

完成川康古建築調查的同年秋天,營造學社的眾人為躲避戰火,再次拖家帶口前往四川,遷徙至偏僻的宜賓李莊。彼時的營造學社陷入困頓,已無力組織大規模考察。但蕭易仍發現一些不屬於川康古建築調查的照片,並從中看到了學社成員利用一切條件調查古建築的努力。「這個時期的調查工作雖然零星,但我覺得仍然為中國建築史留下了很多特別珍貴的影像和資料。」比如1941年春夏之交,梁思成、劉致平受邀參與《廣漢縣志》的重修,其間拍下的560張照片留下了一個中國城市的影子;同年劉致平調查了新都寂光寺、新津觀音寺等明代寺院,其中在新津觀音寺拍攝的177張照片,有助於弄清四川大型寺院的布局;1942年陳明達參與「川康史跡調查團」,對彭山縣江口崖墓進行發掘,出土了重達22噸的文物等。

在李莊的幾年間,梁思成開始撰寫構思已久的《中國建築史》,將川康古建築調查的雅安高頤闕、彭山崖墓、大足北山石刻、梓潼七曲山大廟、蓬溪鷲峰寺等收入其中。「這說明當時他們仍在做一些川康古建築調查成果的研究。但遺憾的是,這批資料此後一直隨學社輾轉流離,被靜靜壓在箱底,也就少有人知道這次調查。」蕭易說,重走川康古建築調查之路,既是對那些古建築、古遺跡命運的梳理,也是對營造學社這次漫長調查的回顧,讓讀者能穿越80多年的時光重新找尋那段歷史。