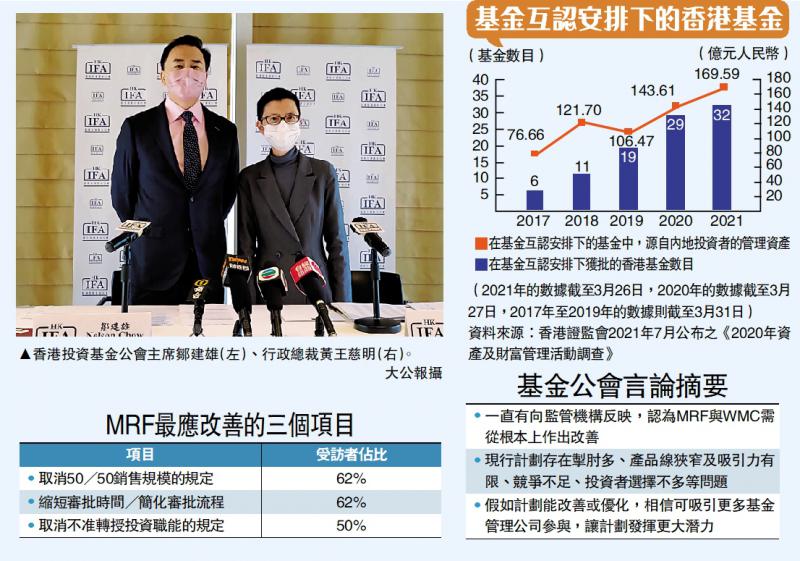

圖:香港投資基金公會主席鄒建雄(左)、行政總裁黃王慈明(右)。\大公報攝

香港與內地先後於2015年推出基金互認安排(MRF)及於2021年推出跨境理財通(WMC)計劃,冀打通兩地資本市場。香港投資基金公會指出,兩項計劃本身的掣肘甚多,以致有點「得物無所用」,如能加以改善,相信可大大提升計劃吸引力。基金公會並就MRF提出多項建議,包括取消50/50銷售規模限制,以及取消基金必須在香港註冊的規定等。

大公報記者 黃裕慶

基金公會在今年1月至2月期間,訪問了31家基金管理公司,以了解會員機構眼中「內地與香港基金互認安排」(簡稱MRF)可帶來的機遇與挑戰。討論重點是「北向」環節,即香港合資格公募基金銷售予內地投資者部分。

調查結果發現,最多受訪者認為MRF最需要改善的首三個項目,分別為:第一,取消50/50銷售規模的規定(在現行安排下,在對方市場的銷售規模佔基金總資產的比例不得高於50%),受訪者比例達62%;第二,縮短審批時間或簡化審批流程(目前需時長達8至9個月甚至更長時間),受訪者比例同為62%;第三,取消不准轉授投資職能的規定,受訪者比例為50%。

產品受局限 投資者選擇少

對於上述第三項規定,香港投資基金公會主席鄒建雄解釋,在現行安排下,基金經理必須常駐香港,及不能委任香港以外的基金經理處理歐美市場的投資,與業界慣常安排背道而馳,以致MRF計劃下的產品範圍偏重或局限於本地市場,基金範圍未能涵蓋環球或歐美資產配置,投資者的選擇相對減少。

為提升MRF計劃吸引力,基金公會除了建議放寬上述三項規定,也建議取消基金必須在香港註冊的要求,以及允許使用主聯基金結構。

假設上述規定得以放寬,大約60%受訪機構(大約20家有回覆)估計在未來三年能夠募集5億美元資金;其他受訪公司的估計更樂觀,介乎10億至50億美元不等,鄒建雄指結果反映會員對MRF計劃「有興趣」和「有信心」。另有多家受訪公司表示難以預測,因為要視乎實際放寬的程度而定。

冀釋放互聯互通計劃潛力

基金公會行政總裁黃王慈明說,MRF與理財通計劃推出之初,市場都寄予厚望,不過以推出接近7年時間的MRF為例,至今似乎未能吸引太多基金公司落戶香港。公會盼望能優化計劃安排,相信將可釋放這些互聯互通計劃的潛力,有助發揮香港優勢。

為更全面了解會員的觀點,調查也將MRF與其他跨境投資計劃作比較,包括理財通(WMC)和合格境內機構投資者(QDII)渠道。大部分回覆的受訪公司表示,相信短期內的主要商機來自QDII相關渠道;不過中長期而言,約31%公司認為理財通能帶來最大商機,另有28%受訪公司選擇MRF安排。