我生於大湘西,成長於這一方水土。湘西州與懷化市青山相映、文化相融、人民相親、根脈相通、民族相連。我的故鄉鳳凰,毗鄰懷化市麻陽縣,以往的出行,皆從懷化的交通要道出發,乘坐火車遠行。

這種緣分,從青年到成年再到暮年,懷化已深耕於我的芳華歲月。青山如黛,紅色芬芳,古跡斑斕,古商洪江等等,一直在我的腦海呈現,且有揮之不盡的色彩。

懷化地處湖南西大門,古稱五溪,素有「滇黔門戶」「全楚咽喉」之稱。因境內雄溪、滿溪、潕溪、酉溪、辰溪匯聚沅水而得名,是多民族聚居地。這裏山巒水秀,風景如畫,巍巍雪峰山,悠悠沅江水;這裏歷史煙雲漫漫,素有「遍地英雄下夕煙」的紅色稱號;這裏千百年來,渾厚的舟槳號子、樸實的民俗風情、歸真的生活方式,築起了漢、侗、苗、瑤、土等51個民族在此繁衍生息。

在各民族相生共榮的生命長河中,浸潤着懷化這片肥沃的土壤。山河之上,生於斯、長於斯、報於斯,這裏的人民堅韌執着,英勇無畏,根植於魂,枝蔓蓬生,繁花似錦。

話說懷化,天下福地。精彩故事,滲透身心。在此分享,我身臨其境中的紅色文化、山水文化、民族文化、美食文化。腦海中景象萬千,視覺裏泛着光芒。

革命福地 通道轉兵

通道轉兵紀念館坐落於通道侗族自治縣縣溪鎮羅蒙山下,通道轉兵是紅軍長徵實現偉大轉折的開端,轉出了中國革命的新天地。五年前的秋天,有幸陪同部隊離退休老首長、毛澤民同志外孫曹耘山,以及耘山同志夫人、解放軍北京309醫院原大校主任醫師唐雙和一行來到通道,進行紅色文化調研,考察了通道轉兵的輝煌歷程,深受教育。紅色光芒,永遠閃爍。

當我們走進一片莊重典雅的廣場,仰望鮮艷的紅旗迎風飄揚,侗族風韻與革命精神在此交織交融,頓時心潮澎湃,被古老美麗侗鄉的紅色之光所照耀。紀念廣場前坪,栩栩如生的偉人雕像深深吸引着我們駐足瞻仰,這是通道轉兵紀念館的標誌。我們在雕像前留下了十分珍貴的影像。

接着,來到通道轉兵主題陳列館。主題陳列由「反圍剿失利 戰略轉移」「通道轉兵 生死抉擇」「數風流人物」三個部分組成。從一盞馬燈到一擔皮籮,再到一副擔架、一桿紅軍秤、一份萬萬火急電令等,每一件文物背後都有一段驚心激蕩的故事。

我們仔細端詳了紀念館館藏文物1100餘件、展出文物200餘件、照片圖表310張(幅)、運用文獻資料150份、縮微影視15件(套)、雕塑10組、多媒體6個,「通道會議」這一紅軍長徵中重大的歷史事件,展現了中國共產黨人堅持實事求是、運用馬克思主義,獨立自主地解決中國革命實際問題的光輝歷程。這次的革命教育,紅色洗禮,烙印永恆。

民族福地 勝利之城

芷江,一個歷史悠久,風景如詩如畫的地方,因著名詩人屈原吟頌的「沅有芷兮澧有蘭」而得名,也被譽為「湘西明珠」。在歷史的長河中,它是一座承載着民族記憶與和平的勝利之城。作為抗日戰爭勝利受降地,芷江不僅擁有壯麗的自然風光,更因「受降坊」這一標誌性建築成為人們追憶歷史、祈願和平的重要場所。近三年以來,我往返芷江數十次,帶着崇敬和嚮往走進了這片充滿故事的土地,感受到了那穿越時空的和平之聲。

步入紀念館,歷史的畫卷徐徐展開。見證勝利的「受降坊」巍然屹立,向世人訴說著那段波瀾壯闊的歲月。1945年春,抗日戰爭的最後一戰在漵浦打響。當時日軍集結數萬兵力,進犯雪峰山一帶,旨在爭奪芷江機場,史稱「雪峰山會戰」,也稱「湘西會戰」「芷江保衛戰」。

這是日軍在中國戰場發動的最後一次攻勢,此戰歷經55天,以侵華日軍慘敗告終,是中國人民反法西斯戰爭的重大勝利。戰役的勝利加速了日本投降進程,1945年8月21日,侵華日軍代表在此簽署投降備忘錄,標誌着中國八年艱苦卓絕的抗日戰爭正式結束。

當我站在受降坊前,彷彿聽到了歷史的迴響,感受到那個年代無數英雄用鮮血換來的和平。硝煙散儘是艷陽,2021年,芷江成為了我國繼江蘇南京之後的第二座「國際和平城市」,是中國乃至世界人民銘記歷史、慶祝勝利、珍愛和平的重要紀念地。

飛虎隊紀念館是中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館重要的輔助陳列館,這裏陳列了大量珍貴文物,包括飛虎隊戰機、飛虎隊隊員所使用過的實物、各種文獻資料、珍貴圖片等,真實再現了飛虎隊在中國抗戰期間的英雄事跡和生活場景。

此外,芷江還有着豐富多彩的人文景觀。著名景點如天後宮、文廟等,均列為全國重點文物保護單位,承載了無數歷史文化的記憶。其中一座醒目的龍津風雨橋是明代所建,它巍然橫卧於㵲水河上,被譽為當今世界第一大風雨橋。

它全長146.7米,寬12.2米,歷經滄桑400餘年。該橋為生木質架構,無一釘一鉚,氣勢宏大,如一條長龍橫貫㵲水東西兩岸。我每次來到這裏,都被其震撼,每一座古跡都有着自己神秘的傳奇,每一處景點都流淌着歷史的血脈,讓我彷彿穿越到那個遙遠的年代裏。

我對芷江情有獨鍾,為了表達對紅色文化、民族文化、生態文化的熱愛,牽頭組織策劃了文旅風情劇《侗情芷江》,於2023年7月19日在唯楚侗族文化園首演。該劇圍繞侗家兒女「相識、相戀、結婚」的故事線索,在「行歌坐月」「偷親罵婚」「侗族大婚」「葡萄熟了」四個篇章中將侗寨的淳樸民風、飛虎文化融入其中,充分展示了侗族婚戀習俗,也成為了芷江當地的文化名片。

同時,著名音樂唱作人亞倫帝尼傾情創作的同名主題曲《侗情芷江》,為遊客帶來了難忘的侗情之旅。而今,芷江以更壯美的自然風光和豐富的紅色文化,吸引着全國各地和世界的朋友。

人民福地 雜交水稻

一粒種子,改變世界。懷化是全國唯一把種子當作城市口號的福地。懷化自然稟賦優越,稻作文化悠久燦爛。位於沅江北岸的高廟遺址是全國重點文物保護單位,曾出土大量炭化稻穀,將中國稻作史上溯至7000多年前。

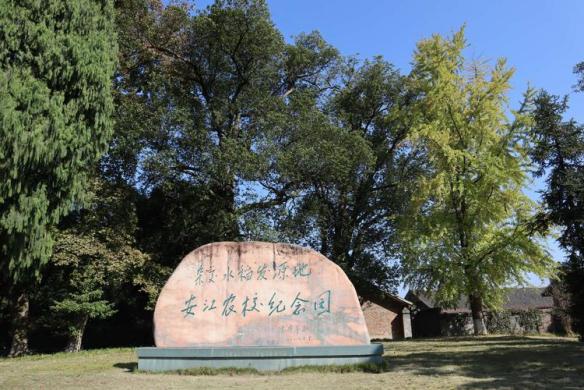

與遺址一江之隔的就是遠近聞名的安江農校紀念園,在這所園內,最引人矚目的是袁隆平題寫的「願天下人都有飽飯吃」的巨幅標語。

袁隆平1953年從西南農學院畢業後,便來到偏遠的安江農校,從此與水稻結下不解之緣。在這裏,他與團隊頂着烈日、踩着泥水,在校園周邊的稻田裡尋找「雄性不育株」,歷經1400多個日夜、上萬次試驗,終於在1970年於海南發現「野敗」,即野生雄性不育稻,為雜交水稻三繫配套突破關鍵瓶頸。

1973年,袁隆平在安江農校宣布秈型雜交水稻「三繫」配套成功,1976年全國大面積推廣。在這裏,他躬耕37年,為解決中國人的溫飽問題作出了重大貢獻,因此榮獲共和國勳章,並被尊稱為「雜交水稻之父」。這場「綠色革命」從此改寫了人類糧食史。

安江農校,是雜交水稻的源頭,更是人類文明的燈塔。當人們在紀念園的稻田邊駐足,「喜看稻菽千重浪」的壯麗景象時,那不僅是自然的贈予,更是袁隆平院士與無數農業科技工作者留給世界的「我畢生追求就是讓所有人遠離飢餓」的永恆諾言。

如今,這粒種子仍在生長,且枝繁葉茂。安江農校紀念園依然承載着雜交水稻研究的重要使命,懷化職院的科研團隊在這裏持續探索,推動創新。新生代的科研工作者繼承袁隆平精神,繼續為守護國家糧食安全接續奮鬥,讓袁隆平的願景「雜交水稻覆蓋全球」成為可期,得到更加絢爛的綻放。

一粒種子,它從安江出發,覆蓋全球;它從創造走來,照亮未來。而這座紀念園,將永遠作為人類文明的坐標——「世界稻,中國種,懷化源。」正是源於懷化的這粒「種子」,改變了中國,改變了世界。

綠色福地 山水畫卷

懷化是一座美麗的山城,四周群山座落,中間遍布各種丘巒。一片綠色環抱,鬱鬱蔥蔥的花草樹木,把城市街道鑲上了五彩繽紛的色彩。青山於天地間佇立,碧水在城市間蕩漾。

去年秋天,出差來到懷化,我登臨賓館露台制高處,俯瞰這座城市,一幅豐美的生態畫卷,一城山水典藏的福地,一方歸心所向的家園盡收眼底。生態之城,山水之間,凝聚着康養密碼。

懷化在群山環抱之下,71%的森林覆蓋率,9412萬立方米活立木蓄積量,30多處原始森林,63個重點景區。這座會呼吸的城市,每立方釐米空氣負氧離子含量超3000個,已躋身全國九大生態良好區域和南方重點集體林區之列,成為了一座名副其實的天然氧吧。

懷化綠得讓人迷醉。通道萬佛山、靖州飛山、會同鷹嘴界、洪江八面山、鶴城涼山、漵浦穿岩山,座座翠峰簇擁着連綿起伏的雪峰山。雪峰山,是國家森林公園,雲海與武陵山的晨霧交相輝映,以其雄偉的身姿震撼世人。層巒疊嶂,雲霧繚繞,彷彿仙宮聖境。陽光灑落,山峰閃耀着金色的光芒。

這裏四季分明,春可賞花,山花爛漫,點綴着翠綠的山坡;夏可避暑,鬱鬱蔥蔥,是避暑的絕佳去處;秋可品果,天然果實累累,滿山紅葉似火,如詩如畫;冬可觀雪,銀裝素裹,宛如冰雪世界。

群山鑄就了懷化雄渾的骨骼,江河賦予它流動的血脈。沅水如一條動脈縱貫全境,奔流洞庭。它匯聚了渠水、巫水、㵲水、辰水、酉水等支流,從而形成了「五溪水繫」。沅江及其支流得天獨厚的水運條件使洪江在明清時期就已成為湘、黔、滇、桂、鄂周邊的物資集散中心,依託沅水這條黃金水道,來自全國各地的商賈雲集於懷化洪江古商城。

我去過洪江古商城三次,領略了古鎮因水而興,因商而盛的歷史變革,還有風雨猶存的街街巷巷、歷史戲台、傳統戲曲表演等,每次往返,我都會踏着青石板路拾級而上,抬頭仰望兩側窨子屋的一線天,漫步於蜿蜒巷道,坐在石板路上休閑,享受微風帶來的陣陣清涼。

今天,隨着懷化國際陸港的快速發展,這座山城成為共建西部陸海新通道、面向印度洋國際陸海大通道的重要節點城市,吸引西部陸海新通道70%的貨物南下,通達東盟、鏈接全球。

文化福地 非遺璀璨

懷化是一座多元文化名城,歷經八千年文明,四千年苗侗滄桑,兩千年歷史劍影,積淀着懷化原始的農耕、祭祀、民族、建築、高廟、巫儺、屈原、書山、驛道文化等。其獨特的文化形態具有全國乃至世界性的影響力。

我們知道,懷化是多民族交融共生的文化沃土,各族人民在長期的生產生活實踐中,形成了種類繁多、內容豐富、特色鮮明的花瑤風情、巫儺戲曲、侗醫苗藥、山歌號子、鏗鏘鼟鑼等為代表的非物質文化遺產。

懷化擁有740項非遺項目,1040位傳承人,更有全國非遺生產性保護示範基地、省級文化生態保護實驗區、省級非遺工坊等一批非遺示範項目,共同描繪出「見人見物見生活」的非遺傳承生動圖景,構成了中華優秀傳統文化的重要組成部分。在此,重點推介幾項我記憶尤為深刻的非遺文化。

第一, 通道侗錦。其歷史久遠,春秋戰國以至漢代,傳承至今。侗錦以其獨特的編織工藝、富有民族特色的圖案、豐富深刻的文化內涵、亮麗和諧的色彩、高雅厚重的品質成為我國著名的織錦之一。侗錦古稱「綸織」,是侗族女性世代相傳的純手工織物,通道侗族婦女以織錦為載體,她們聰明的才智和精湛的編織技巧,承載和演繹着本民族源遠流長、積淀深厚、內涵豐富、特色鮮明的傳統文化。

2008年,通道侗錦織造技藝被列入國務院頒布的第二批國家級非物質文化遺產名錄,粟田梅是侗錦織藝國家非物質文化遺產傳承人和全國勞動模範。她培訓了幾千名織錦愛好者,還成立了侗錦合作社,建成了全縣最具規模的「中國侗錦傳承基地」,生產的侗錦遠銷新加坡、美國等西方國家,打造了集非遺傳承、製造、銷售於一體的產業鏈。她憑着一手嫻熟的織錦技藝譽滿神州,讓非遺文化產業活了起來,更帶動村民富了起來。

第二, 侗族大歌。懷化侗族大歌是中國侗文化的重要組成部分,以其獨特的多聲部、無指揮、無伴奏的合唱形式而聞名於世。它的旋律優美動聽,歌詞意境深遠,彷彿能夠穿透人的心靈,喚醒人們最真摯的情感。我在通道考察時,就被侗族大歌所吸引,旋律如此美妙,歌詞如此有韻,聲線如此寬綽,高音如此響亮,氣息如此綿長,合聲如此美妙,一切是那樣和諧神奇。

據了解,侗族大歌的形成與發展,與侗族人民的歷史文化、生活環境、宗教信仰等密切相關。在長期的勞動生活中,侗族人民創造了豐富多彩的藝術形式,侗族大歌便是其中之一。它既是侗族人民表達情感、交流思想的方式,也是他們傳承歷史、弘揚民族文化的重要途徑。

在通道侗寨,有一位傳奇的歌師潘薩銀花。她自幼就具備音樂天賦,不僅嗓音甜美,而且有天賦的記憶力。從18歲開始,她就向寨裏的青年男女傳授侗族大歌,至今已帶出1200餘名歌手弟子。她的歌聲如同山間清泉,純凈而悠揚,在她的傳授下,侗族大歌得以在通道侗寨代代相傳,成為侗族文化的重要組成部分。

第三, 侗族蘆笙。它是跨越千年的民俗天籟之音,是一項珍貴的非物質文化遺產,是侗族民間的一種傳統樂器,具有濃厚的地域特色和獨特的藝術魅力。它以木質笙管和葫蘆共鳴箱為主體,通過吹奏發出優美動聽的旋律。

侗族蘆笙曲調有依依、倫定、論哈、同拜、同罵、也選年、倫撈薩、救濟也、救濟歲、救濟尼等。藝術特色為六音階裏的民族韻律,音色渾厚悠揚,既能演繹激昂的《蘆笙踩堂舞曲》,也能呈現婉轉的敘事長調。演奏形式多樣,有單人獨奏,常用於傾訴情感或模仿自然聲響;群體合奏,百人蘆笙隊通過不同音高的樂器組合成立體聲效果;邊奏邊舞,表演者以螺旋形隊邊吹奏邊踏步,富有展現力與美的雙重結合。

我去年在芷江唯楚侗族文化園參加活動期間,對侗族蘆笙做了考察調研。探秘蘆笙,從歷史起源到現代魅力,從古老的傳承到現代的演繹,它一直在音樂的世界裏閃耀着獨特的光點。隨着民族交流的深入,蘆笙的應用場景也不斷拓展,如今,蘆笙在繼承傳統的基礎上不斷創新,頻繁登上舞台,使越來越多的人能欣賞到它的獨特魅力。

將來,侗族蘆笙無疑擁有着廣闊的發展空間。藉助文旅融合、數字傳播續寫文明對話,不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

非遺的堅守和傳承,不僅是對歷史的尊重,更是對未來的責任。薪火相傳,弦歌不絕,懷化多層次、多形式普及非遺文化與知識,體現的不僅是與時俱進的文化傳承與創新,更是以千家萬戶之力,守住文脈根源。這座文化底蘊深厚的城市,正以創新思維激活非遺活力,讓古老技藝煥發出時代光彩。

美食福地 綻放味蕾

懷化有着千年美食文化的傳承,山川秀美,物產豐富,多民族聚居,賦予了豐富的食物饋贈。有瓜果飄香的甘甜,盛產冰糖橙、金秋梨、楊梅、黃桃、高山刺葡萄等,甜蜜的水果,獨特的風味。還有甜脆可口的雕花蜜餞、入口即化的沅陵酥糖、軟糯黏稠的漵浦糍粑、酸甜爽口的辰溪酸蘿蔔等。風味懷化,讓人味蕾綻放。

懷化的美食以湘菜為基礎,融合了苗、侗、瑤等少數民族的飲食特色,獨自形成了「酸辣鮮香、註重原味」的本真,體現了懷化美食的質樸與純粹。其美食多多,名菜讓人垂涎欲滴。琥珀臘肉、吉祥三寶、麻陽鵝、茶香私房雞、牛氣衝天、山珍羊肚菌、鴻運當頭、芷江鴨、沅陵曬蘭肉、血色酒香雞、辰溪稻花魚、侗家油茶等等。我時常回味的有這幾道:

麻陽鵝——在自然中自由生長,在田野間遊盪,被陽光、清風、綠草滋養。這樣的原生態養殖,使其肉質肥美,口感極佳。優質的食材,賦予了麻陽鵝菜餚的非凡品質。無論是鮮、酸、辣、咸,各種口味都滿足味蕾,令人回味無窮。

芷江鴨——它是當地節日慶典、婚嫁喜事和接待賓客的宴席菜。它的美味,不僅源於食材,更是因為它的烹飪工藝是歷經百年的獨特秘方,源於十種香料的巧妙混合。這些香料不僅能夠消除鴨肉的腥味,更能將其原始的美味保留下來,增添一份迷人的香味。更值得一提的是,芷江侗族人民自製的豆瓣醬、醇厚的米酒,以及那蔥姜蒜的完美搭配,使得芷江鴨的風味中盡顯侗族獨特的民族風味。

辰溪稻花魚——這款美食,望而生味,其奧妙在於養殖的不同尋常。魚兒在稻田中自由穿梭的放養,吃的是稻禾花粉,捕食害蟲,豐腴肥美。魚肉鮮嫩,湯汁濃香。每吃一次,都會打開舌尖的味蕾世界。

琥珀臘肉——它擁有雪峰山民俗菜的奇妙味道。雪峰山素有「火塘臘肉」之鄉的美譽,而好臘肉的命名加上「琥珀」,以示生態品質的來源。山味、風味、煙味、鄉愁味......這些味道裏,浸潤着勞動、簡樸、善良、堅韌等豐富佐料,讓人感悟與懂得,感恩美好的生活。

沅陵曬蘭肉——它是沅陵人餐桌上不可缺少的傳統美食,源於清朝,有數百年歷史。這道菜以當地土豬肉為主料,切成薄片腌制入味,再放入竹籃於太陽下暴曬,水分蒸發後,曬蘭肉晶瑩剔透,食用時切成肉絲,配上青紅椒爆炒,無比筋道爽口,勝過新鮮肉質,也是我最愛的美食之一。

懷着對美食文化的無比熱愛,我成為了湖南湘菜推廣大使,四年以來,涉足三湘四水,為公益活動助力,投身於湘菜文化的一繫列宣傳推廣活動。去年9月5日,我代表湖南省湘菜產業促進會,在懷化出席了「如詩如畫·福地懷化宴」文旅美食品鑒活動,收穫滿滿,感受了懷化餐飲業一片繁榮的景象。

懷化已成為全國乃至全球美食愛好者的天堂。自然資源得天獨厚,山珍鮮味層出不窮,它既是大自然的慷慨饋贈,也是人類文明的瑰寶。

懷化,我心中的交響樂,我眼中的璀璨明珠,我生活裏的浪漫小夜曲,情深似海,聲聲不息。

懷化,等待着更多的人來揭開它神秘的面紗,領略它獨一無二的內涵與風採。

期待五湖四海的朋友們,一起走進綠水青山的懷化,開啟一段難忘的旅程,與自然和歷史深情相擁。

踏花追歌,鬥志昂揚,奔跑在新時代的徵程上,奮楫揚帆。福地懷化,風華正茂!

作者:蘇璇 繫湖南省委宣傳部原外宣辦副主任

(註:部分圖片來源網絡)