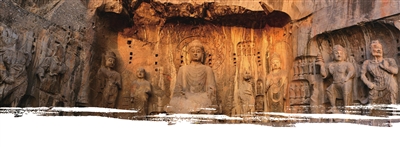

龍門石窟,世界文化遺產,中國石刻藝術寶庫,絲綢之路上人類文明的璀璨明珠。千餘載龍門石窟今年「用上」5G新技術,成為全國首個5G網絡全覆蓋的5A級旅遊景區,日前喜獲「2019年度智慧景區建設先進單位」稱號,被授予河南智慧景區建設最高榮譽「五鑽級智慧景區」稱號。

這是龍門石窟世界文化遺產園區管委會(簡稱龍門園區)高質量寫出文旅融合答卷的一個縮影。龍門園區全面深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真學習貫徹習近平總書記考察調研河南時重要講話精神,在深入推進園區、景區、社區「三區」融合發展征程上創新前行、務實重干,書寫了黨建高質量推進、文物保護扎實開展、文旅融合逐步深化、人民群眾幸福感不斷增強的生動實踐。

1 黨建引領,為高質量融合發展凝心鑄魂

以黨的建設高質量推動「三區」融合高質量發展,為園區高質量發展注入強勁的紅色動力。

進入新時代,龍門園區緊緊圍繞市委、市政府對園區做出的園區、景區、社區「三區」融合發展的全新定位,堅定文化自信,以在華夏歷史文明傳承創新中作示範、起引領的責任和擔當為己任,厚植華夏文明的神奇沃土,全力推進「三區」融合發展,奮力把龍門園區打造為充滿生機與活力的「生態文明之區」「文旅融合之區」「宜居宜業之區」「傳承創新之區」,讓千餘載的世界文化遺產煥發出新氣象。

面對新使命新機遇新挑戰,園區黨工委結合「不忘初心、牢記使命」主題教育,抓實學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實等環節,真正在解決問題中見到實效;創新黨建工作舉措,增強「四個意識」,堅定「四個自信」,做到「兩個維護」,把握政治方向,加強政治領導,涵養政治生態,永葆政治本色,為「三區」融合發展奠定堅實的組織保證。

推動黨的建設高質量,基層組織建設必須夯實。園區召開基層黨組織書記黨建述職評議會暨全面從嚴治黨大會,達到學習、交流、提高的目的;組織機關黨委換屆選舉,着力增強機關黨建工作生機、活力;成立中共洛陽龍門旅遊集團公司總支部委員會,實現國有企業黨組織建設全覆蓋;按照「河洛黨建計划」全面強化年總體要求,落實「黨建引領、『三治』並進、服務進村(社區)」,選優配強黨組織班子,推進園區10個社區實現黨群服務中心標準化、規範化建設全覆蓋,持續提升基層黨組織的政治功能和服務功能。

推動黨的建設高質量,幹部隊伍素質必須提升。抓實學習教育,不斷提高廣大黨員幹部政治理論素養和專業能力;抓緊制度落實,將黨建責任抓細抓實抓出成效;抓嚴作風建設,切實增強廉潔從政意識,扛穩主體責任,推動新時代黨建工作高質量發展。

高質量黨建為「三區」融合高質量發展凝心鑄魂,「三區」融合發展成效初顯,為在譜寫新時代中原更加出彩的洛陽絢麗篇章中擔當作為、奮勇爭先作出園區貢獻。

2 文物為本,建設傳承創新的文化高地

龍門園區不折不扣嚴格落實習近平總書記關于 文物保護的要求,以做好世界文化遺產的保護和傳承為目標,加強石窟文化藝術保護研究,薪火傳承,堅決守好老祖宗留下的這塊無價之寶。

龍門石窟是世界文化遺產,是龍門園區、景區、社區「三區」存在和發展的根本。在具體保護措施上,園區嚴格落實日常文物安全工作制度,窟區採取人防、技防、物防結合,全面布控、重點防範,充分發揮監控和保安隊員巡查作用,切實把中華民族優秀文化遺產保護好傳承好。省政府出台的《洛陽市龍門石窟保護管理條例》,為石窟保護提供了剛性法律保障。

龍門石窟保護近年取得可喜成果,創造性地將岩土工程中的特殊技術應用到大型石窟寺的維修保護上,全面解決了石窟圍岩和佛像的倒塌崩落問題,石窟的穩定性得到了根本保證;提升科技保護能力,工程中應用的「環氧樹脂灌漿加固圍岩技術」獲得全國科學大會成果獎。加強世界遺產監測工作,龍門石窟監測年度報告,在前不久舉行的中國世界文化遺產監測年會上被評為優秀年度監測報告。石窟研究取得長足進步,《龍門石窟考古報告:東山擂鼓台區》正式出版發行,填補了國內行業空白。以保護傳承為目的的數字龍門建設全面啟動,增強文物活化能力,目前已建立了石窟三維數據庫,並制定了文物系統第一個省級地方標準《石窟文物三維數字化技術規範》。

開展「產學研用」合作,借助北京大學考古文博學院、鄭州大學、洛陽師範學院等高校人才、理論、科技和信息優勢,通過在更多領域、更高層次開展全面的交流與合作,進一步凝聚「智力+技術+教研+應用」組合優勢,實現龍門石窟資源優勢和科研優勢的互補,堅守好龍門文物保護職責。

3 生態為底,着力走好綠色發展之路

走進初冬的龍門,天空碧藍如洗,伊水碧波盪漾,山色鍾靈毓秀……園區深入踐行新發展理念,錨定「三區」融合發展的全新定位,突出生態文明建設,強化綠水青山就是金山銀山的理念,以綉花功夫做細活,全面推進項目建設,今年實施重點項目51個,總投資約80億元,年度計划完成投資32.5億元,大力提升和展示園區新形象,使綠水青山真正成為龍門發展的底色。

綠化美化提顏值。重點對伊水遊園唐韻段、西北服務區生態林片區、龍門東山、東山大道、二廣高速兩側、迎賓大道、龍顧路等進行全面綠化,新增綠化面積僅今年就達1.5萬畝,形成一道清新宜人的綠色屏障。扎實開展村庄綠化,實施見空植綠、見縫植竹,8個農村社區今春共栽植各類苗木5萬餘株,美化了村庄庭院,形成了「園區即景區,生活即旅遊」的場景,推動了環境融合。

園區多措並舉護藍天。全面強化源頭治理,鐵腕打好污染防治攻堅戰,嚴格落實建築工地「七個百分之百」要求,對「散亂污」企業進行取締、關停整改、拆除搬遷,積極推進清潔能源雙替代工作,保持龍門清澈藍天。

管水治污添靈氣。園區以「四河同治」「五項治理」為抓手,結合景區伊河生態特色,全面開展「綠增顏值,水添靈氣」凈化美化百日行動,重點推進伊河兩岸污水管網治理,強力推進河水綜合治理,抓好「河長制」,推進「路長制」,打造水清、岸綠、路暢的美景。

龍門園區將繼續圍繞重點項目建設發力,以「三區」融合高質量發展為引領,把景區景點、生態環境、人文環境、社區環境、資源環境等有機相融,將園區打造成為山水相依、文旅相融、社區振興、生態和諧的「大景區」,以「大融合」發展實現區域經濟社會一體化繁榮進步。

4 文旅融合,打造「詩和遠方」的龍門樣板

在今年深圳舉辦的文博會上,3D萬佛洞VR沉浸式全景體驗驚艷亮相,龍門石窟文物展示方式再度升級,真正實現了讓中華民族優秀傳統文化可聽、可說、可觸摸,吸引眾多參展者前去體驗,贏得讚揚聲一片。

作為享譽中外的世界文化遺產和洛陽旅遊「老三篇」的龍頭,龍門石窟始終在文旅融合發展上走在前、敢於闖新路、敢於擔當,堅持「以文促旅、以旅興文」,深入挖掘龍門文化內涵,堅持宜融則融、能融盡融的原則,推動文化與旅遊從「物理融合」邁向「化學反應」,擦亮「古今輝映、詩和遠方」的城市名片。

在推進研學旅遊方面,目前龍門石窟已成為首批「洛陽市研學旅行基地」,推出了「起東山、躍龍門」等研學旅遊活動,為莘莘學子送上文化旅遊研學盛宴,積極挖掘闡發、普及推廣和傳承保護優秀傳統文化,努力講好「龍門故事」,堅定文化自信。在旅遊產品供給方面,結合龍門、牡丹、盛唐三元素,今年中國洛陽牡丹文化節期間,園區推出以「『醉』最盛唐·『優』游龍門」為主題的9大系列文化旅遊活動;「2019中國·龍門愛國詩會」等活動,以「詩+」的多種形式向新中國成立70周年獻禮,激發了遊客愛國熱情,讓遊客近距離感受歷史文化。

龍門石窟是全國首期命名的智慧景區,智慧導覽、智慧停車、智慧疏導等都走在了全國前列。今年8月,龍門石窟又成為全國率先實現5G信號全覆蓋的5A級景區,下一步將對遊客深度體驗、歷史文化傳播方式、世界文化遺產形象展示等進行深層次升級,使龍門文化多些「國際范」「科技味」「現代感」。在文旅融合拉動消費增長方面,園區堅持實施「文化+」「旅遊+」戰略,促進旅遊消費與文化消費結合,培育新的消費熱點;今年牡丹文化節期間,與洛陽部分酒店、4A級以上景區、大型商場聯手開展優惠活動,全力推進「全域游」,形成產業聚合效應,有效拉動了旅遊消費,助推洛陽由「旅遊城市」向「城市旅遊」轉變、「門票經濟」向「產業經濟」轉變、「景點旅遊」向「全域旅遊」發展,不斷提升洛陽文化軟實力和國際影響力,打造國際文化旅遊名城。

5 民生為要,全面提升群眾獲得感幸福感

園區不斷深化以人民為中心的發展思想,始終堅持把人民對美好生活的向往作為奮鬥目標。

着力辦好民生事實。認真落實各項惠民政策,統籌推進社會救助體系建設,着重解決好困難群體、特殊群體和優撫群體「三個群體」的實際困難,按時足額發放各項資金,有效保障了困難群眾的基本生活。截至目前,今年為各類民政對象發放資金共計445.43萬元;落實惠農補貼資金,共發放農民耕地地力保護補貼資金119.27萬元。大力發展以扶老、助殘、救孤、濟困為重點的社會福利事業,健全和完善社會福利保障體系,為老年人、殘疾人等提供更加優質的福利服務,如期打贏脫貧攻堅戰。

優先發展教育事業。2019年度524萬元教育費附加資金及101.5萬元校舍維修改造資金落實到位;發放鄉村教師資金85.72萬元、困難學生補助資金35.66萬元;大力推進公辦及普惠性幼兒園建設,目前園區學前三年毛入園率達到100%,通過全國義務教育發展基本均衡縣(市、區)驗收;打造龍門教育亮點。結合龍門石窟特有的地方教育資源,「我是龍門小導遊」等研學地方課程和「詩歌龍門」文化課程如火如荼開展;發揮群眾主人翁作用,全面開展文明創建,有效實現了由「旁觀者」到「參與者」、由「被動者」到「主導者」的角色轉變。

風勁帆滿圖新志,激情滿懷再出發。龍門園區黨工委書記、管委會主任李金樂表示,下一步將化動力為行動,化藍圖為現實,着眼于保護優先、全域旅遊、三治並進,進一步實施生態融合、業態互補、文明共建,使「三區」融合得到長足發展。同時把以人為本、統籌城鄉,傳承歷史、弘揚文化,尊重自然、綠色低碳理念融入龍門各項工作當中,全力將園區推進到高質量發展的新階段! (周文華 殷坤 白雲祥)