24日下午,媒體採風團抵達芷江侗族自治縣,這個人口僅30萬出頭的邊陲小城,隸屬於湖南省懷化市,全縣區域總面積2099平方公裏,素有「滇黔門戶、黔楚咽喉」之稱。它擁有着中國人民抗日戰爭勝利受降舊址、飛虎隊紀念館、芷江和平園等紅色旅遊景點,此外,還有龍津風雨橋、萬和鼓樓等眾多侗族特色文化旅遊景點。

芷江抗日戰爭勝利受降紀念坊

走進中國人民抗日戰爭勝利受降舊址,重溫「八年烽火起盧溝,一紙降書出芷江」的重要時刻。1945年8月21日至23日,侵華日軍投降代表今井武夫代表日本政府在湖南芷江向中國政府袒服乞降,為紀念芷江受降這一重大歷史事件,當時的國民政府在芷江修建抗日勝利受降紀念坊,這是中國人民抗日戰爭勝利的標誌,是世界反法西斯戰爭勝利的重要歷史見證,被譽為「中國凱旋門」,是全球六座凱旋門之一。受降紀念坊為三門四柱牌坊式建築,建成於1946年2月,正南北向,青磚砌就,水泥粉刷,整個造型如同一個「血」字。寓意中國抗日戰爭勝利是3500萬軍民用鮮血和生命換來的,警示後人要牢記歷史,珍愛和平。

芷江航校訓練機飛過芷江受降紀念坊(劉恩琛 攝)

在中國人民抗日戰爭勝利受降舊址,還可以參觀中國戰區總受降舊址(包括受降會場舊址、中國陸軍總司令部舊址、何應欽辦公室、蕭毅肅陳列館)、中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館、受降紀念碑林、七裏橋舊址等。

受降儀式現場還原

飛虎隊紀念館

飛虎隊紀念館,是目前唯一一家全面反映陳納德及所率領的飛虎隊援華抗戰的專題性紀念館。坐落於芷江機場東邊,由飛虎隊紀念館、空軍作戰指揮塔舊址和中美空軍聯隊俱樂部舊址三棟建築體構成。

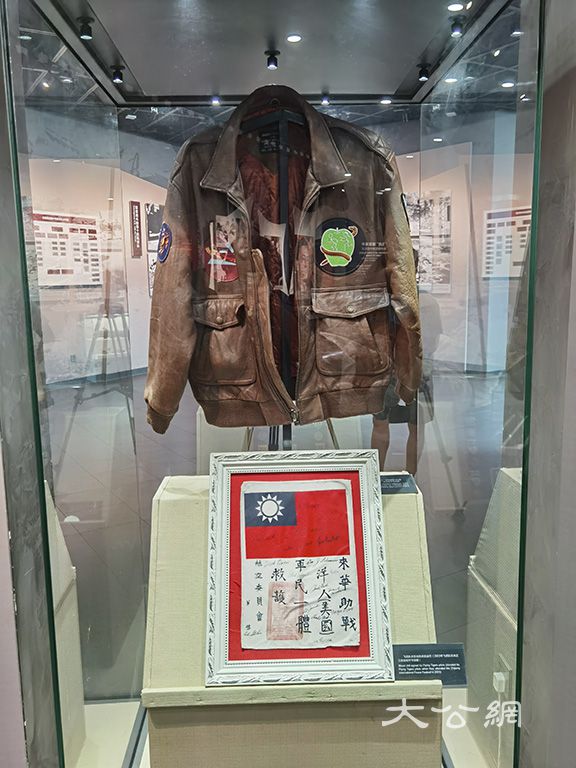

「飛虎隊」成員曾穿過的夾克以及縫在背後的求救血符(劉恩琛 攝)

紀念館所在地正是當年飛虎隊戰鬥機起飛的地方。求救血符、飛虎隊員使用過的飛行氧氣面罩、煤油爐、手電筒……館內陳設的一件件舊物,無不記錄著陳納德及所率領的空軍飛虎隊援華抗戰的歷史。

飛虎老兵瞻仰英烈牆

萬和鼓樓

萬和鼓樓位於芷江縣城舞水河東岸,是侗族標誌性建築,也是當今規模最大、最具特色的侗族鼓樓群。由中心蘆笙樓、琵琶樓、地筒樓與兩個對歌樓五個鼓樓組成,鼓樓是侗寨人「冬烤火、夏歇涼、遇事擊鼓聚眾議事」之處,也是寨子裏的人夜晚休息時,擺古、聽歌、講述本民族古老歷史、傳播侗族民間文化的場所。

侗族百姓在萬和鼓樓前載歌載舞(劉恩琛 攝)

龍津風雨橋

世界上最長的侗鄉風雨橋。初建於明代萬曆十九年(1591年),史稱「西南三楚第一橋」。全橋長246.7米,寬12.2米,為全木質結構,無一釘一鉚,整體氣勢恢宏,猶如一條長廊橫卧舞水,也是遊客來芷江必「打卡」地之一。龍津風雨橋「半裏廊橋半裏市」的印象讓人深刻,它已經完全融入了當地人的生活,滿滿都是「人間煙火氣」。(劉恩琛)

龍津風雨橋