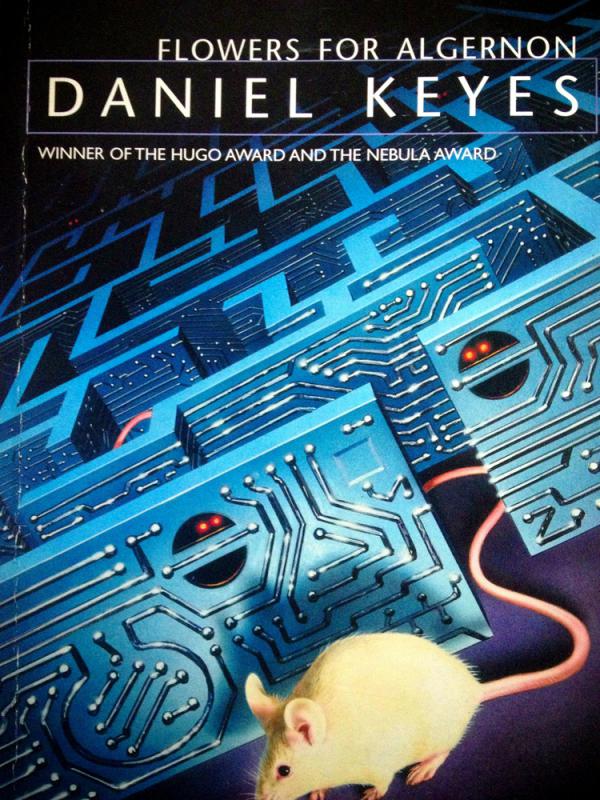

圖:由出版商Gollancz二○○○年出版的英文原著《Flowers for Algernon》

如果你翻開小說《獻給阿爾吉儂的花束》正文的第一頁,沒有發現錯別字,那麼不好意思,你手中的這本書恐怕是盜版。

科幻小說《獻給阿爾吉儂的花束》(Flowers for Algernon)是美國作家丹尼爾.凱斯(Daniel Keyes,一九二七至二○一四年)一九五九年發表的處女作。凱斯憑藉這一作品,初試啼聲便一舉榮獲了當年的「雨果獎」,名噪一時。七年之後的一九六六年,凱斯又將此故事擴展成長篇版本,摘得當年「星雲獎」。同一個故事,先後摘得科幻小說領域最重要的兩項世界級大獎,其中的魅力究竟何在?

陶 亮

科幻小說,可以簡略分為「硬科幻」和「軟科幻」兩種。硬科幻多半建立在「遠未來」高度發達的科學技術之上,如阿西莫夫的《基地》,如劉慈欣的《三體》,已經掌握了超光速飛行技術的人類,真真正正踏上了以星辰大海為目標的漫漫征途,星際飛船、外星文明、人類命運……故事也就此展開。軟科幻則一般着眼於「近未來」,如這本《獻給阿爾吉儂的花束》,故事中屬於科幻、屬於未來、屬於遐想的,往往只有一個小小的點,從這個點出發,作者關注的多是其中的人心與人性。

《獻給阿爾吉儂的花束》的主人公是患有先天智力障礙的查理,身體已經成年,但心智只有五、六歲的他,被選中進行「能夠讓他變聰明」的腦部手術——一項已經在小白鼠阿爾吉儂身上獲得良好效果的實驗,可是變得更聰明的他,似乎並沒有變得更開心……

錯別字乃「特殊標誌」

《獻給阿爾吉儂的花束》最特別的地方,在於它用了查理日記體,以進展報告的形式、以第一人稱視角,展現查理從智障到天才,不同智力水平階段的轉變。這不僅僅表現在報告內容的深淺,還表現在報告文字的運用,最明顯的是錯別字的多少。當查理最初還處於智力障礙時期,他報告的內容簡單、不時有錯別字。通過他的行文,讀者不僅了解到查理彼時正在經歷的生活,還能很直觀地感受到他的智力水平——這也就是為何本文開篇便提到「如果你手中的版本第一頁沒有錯字,那你可能買到了盜版」的原因。錯別字,成為了《獻給阿爾吉儂的花束》的一個「特殊標誌」。它不是為了特別而故作的形式,而是一種重要的線索,以巧妙的方式推動情節的發展。

對於故事本身,查理的形象之所以立體、故事內容之所以豐富,是因為讀者不但可以在縱向上,追尋着查理隨時間推移而發生的個體變化,還可以在橫向上,觀察到不同時期的人物群像。

生而為人,為何學習?

世界上最具幸福感的國家有哪些?經濟並不景氣的不丹長年名列前茅。雖然許多資源只能依靠鄰國印度,國家的綜合實力也並不樂觀,但這一切並不影響不丹人民的幸福指數。幸福是一種感覺,而感覺是一種主觀感受,一種並不由外界條件直接決定的感受。

所以,智力障礙的查理幸福嗎?我們作為上帝視角,知道善良的查理總是擺脫不掉被欺負的命運,他眼中友善的朋友,也只是利用他、取笑他。我們心疼查理的際遇,可憐他被人欺負卻不自知,痛恨取笑他的人冷血涼薄。在我們眼中,智障的查理豈止是不幸福,簡直是極為悲慘的。不止我們,甚至聰明之後的查理回憶之前的種種,也是一樣義憤填膺。

可是查理覺得自己幸福嗎?在智障的查理眼中,他有麵包店可以工作可以棲身;有對他充滿善意的朋友可以交往可以傾訴;在陽光下悠閒地看漫畫書,會看見飄散着的麵粉在光線下飛舞;還有紀尼安小姐可以教他讀書寫字,逐漸變得更聰明……他覺得自己幸福極了。

是不是跟我們的判斷大相逕庭?既然這是智障查理的幸福,幸福又是一種很個人的感受,我們又為何以一種聰明人的身份,去評判查理不幸福?又有什麼資格,去揣度去指點查理的感受呢?

這也是小說一直在探討的話題──「學習」。人們總是自以為是、用固有的眼光去評判周遭的人、事、物。這是一種由來已久、根深蒂固、連自己都沒有意識到的本能。可這也正是我們上學和接受教育的最重要理由之一:「去了解你以前一直相信的事情並非真實,而且任何東西都不能靠外表來決定」。

生而為人,如何成長?

這是一篇科幻小說,也是一則人生寓言。主角查理的智商轉變,更像是一個人一生的縮影。

我們每一個人,都是從懵懂無知的嬰兒,慢慢成長為心智成熟的大人,再因衰老成為一名糊塗的長者。不幸而又幸運的查理,用幾個月的時間就窮盡了我們普通人一生的經歷。

當我們年幼時,快樂很簡單,陽光下的奔跑、路邊的野草、父母的擁抱,都可以成為我們快樂的泉源。因為我們懂得並不多,所有的負擔、困擾都由別人承擔。正如巴爾扎克所說:「人的悲劇在於,沒有一絲快樂不是來自於無知。」故事中,似乎無知的查理就是一個更快樂的查理。當我們通過學習、增長了知識,尤其是知識水平和智力程度遠高過身邊人的時候,我們或許迫於生活的壓力、或許出自對於自我的過分關注,總會不經意間傷害到身邊的人。「這種聰明像一個楔子,釘在了我和我曾經相識並深愛的人之間。以前,他們因為我的無知和愚鈍而嘲笑鄙視我,現在,他們又因為我的學識和認知而厭惡我。」變聰明之後的查理,陷入了這樣的苦惱。

現代社會已不再是「父母在,不遠遊」的時代,「地球村」的概念打破了地域限制。更多的家長將孩子送到外地去求學、生活。長時間在外漂泊以及對新事物的不斷學習,令到子女的眼界不斷拓展,智識不斷積累,與父母的溝通距離也越來越遠。當你的興趣、見識,已經與身邊的人不在同一層次時,彼此之間的交流就會變得無趣且乏味,在你無意之中,身邊的人就會因為失落而受到不經意間的傷害。就像查理說:「智慧離間了我和所有我愛的人。現在,我比以前更孤獨。」

見證別人成長的旁觀者,心態又有所不同。當查理還有智力障礙的時候,他大部分時間都被人嫌棄和欺負。他的母親愛他卻無法擺脫別人的有色眼光,進而極度情緒化,拿查理出氣;麵包店的員工因為自身的底層身份而自卑,以嘲笑智障人士獲取滿足感。可是,這群人不才是最可悲的嗎?他們沒有能力與意願去改變現實、改變自己,只能依靠欺負弱小而尋求廉價的優越感與自我認同感。直到他們一直以來欺負的「軟柿子」查理變成了天才,他們拙劣的伎倆被一一揭穿,恐慌隨即代替了惡趣味,令每個人心生怯意。欺軟怕硬的行為,在被指出的那一刻,內心最陰暗的角落也被無情地暴曬在陽光下。他們羞憤、暴躁,但也被迫直面審視自己可笑的行為。所以,當最後他們主動站出來保護弱小的時候,我們知道,在查理戲劇性變化的影響下,他們也成長了,不再是因欺負弱小而成為的強者、而是心存善良的真正強者。

柏拉圖在《理想國》中寫道:「眼睛的困惑有兩種……不是因為走出光明,就是因為走進光明所致。」

書中查理從蒙昧的黑暗走入了智慧的光明,又從智慧的光明走回了混沌的黑暗。在這黑暗與光明的交替之中,反映的是查理戲劇化的人生經歷,折射的卻是作者凱斯對於未來的憂慮與擔心。不是硬科幻,凱斯擔心的不是外星種族的入侵,或是地球人類的命運,甚至與科技無關,而是與中國古代《孟子》中「揠苗助長」的故事,隱隱有一絲異曲同工之妙,他憂慮的,是學習與成長的不正確方法,是急功近利之下的不擇手段。