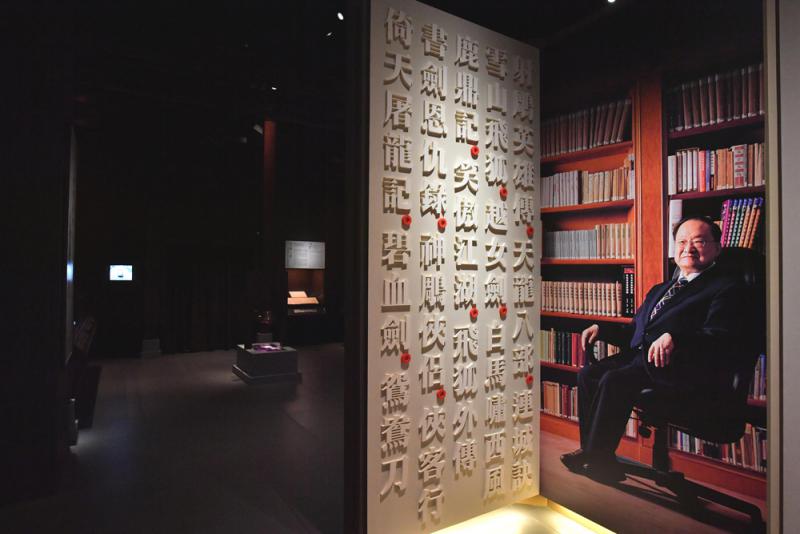

圖:香港文化博物館「金庸館」入口放有金庸的照片

金庸(查良鏞博士)是香港著名的報人,亦是享譽國際的文學家。1955年他以筆名「金庸」在《新晚報》發表首部武俠小說《書劍恩仇錄》,大受歡迎,其後他的作品一部部橫空出世,直至1972年完成《鹿鼎記》後封筆,總共寫了十五部膾炙人口的武俠小說,讀者遍及全球,是二十世紀最具影響力的武俠小說作家。金庸的武俠小說為電影、電視、電台廣播、舞台劇,以至潮流電玩和各類文創產品提供無窮無盡的素材,對香港過去數十年流行文化的發展,有着巨大的貢獻。/福建中學(小西灣)助理校長 李偉雄

金庸的小說都是在香港成書及出版,開始連載沒多久便大受歡迎,讀者群遍布各階層。然而在金庸武俠小說研究的發展過程中,香港的情況是非常特別的。金庸小說成於香港,當初一紙風行之時,在內地和台灣都因政治因素被禁,直到上世紀80年代才正式進入兩地。按理說在香港研究金庸應該佔盡了天時地利人和,成為金學大本營。但當全世界都為金庸開研討會時,香港學術界卻十分平靜,研究金學的學者亦不多。金庸在香港人心中沒有學術光環,他的小說沒有任務,只是極佳的消閒享受。和香港只是一水之隔的澳門,在2003年曾開設了一所金庸圖書館(2014年已結業)。2017年3月,香港文化博物館展出了逾300組展品介紹金庸的早期事業、武俠小說創作歷程及其小說對香港流行文化的影響。

肯定少數民族歷史地位和作用

近年,文化研究在香港的學術圈中漸漸興起,金庸小說成為了研究的文本。內地與香港的文化研究的學者,站在兩個不同的研究角度,探討了金庸小說中的民族主義。內地學者認為,金庸的小說大多都是以異族入侵或統治為時代背景的,他對異族統治的態度由早期的抗拒(《書劍恩仇錄》到《天龍八部》)再到最後的接受(《鹿鼎記》)。這種對民族認同感的轉變,是由於金庸逐漸擺脫了漢族本位的觀念,肯定了少數民族在歷史上的地位和作用。這種觀點與當前中國政府的民族融合政策不謀而合,然而卻顯然漠視了金庸小說的殖民地背景。

香港文化研究學者指出,金庸的武俠小說表面沒寫到香港,但內容絕對香港化。他們從政治經濟金融的角度來看金庸武俠小說的變化,將金庸小說放落香港歷史脈絡背景中去研究。《書劍恩仇錄》有着金庸自己南來香港的移民寫照;《鹿鼎記》的韋小寶是粗鄙香港人的反映。再看金庸自己的民族意識與他對港英殖民政府的態度有了轉變,從早期的《書劍恩仇錄》中乾隆皇改國號解決民族統一回歸的問題,轉變到後期《鹿鼎記》中只要康熙國君英明,不理是什麼滿洲人漢人,小百姓繁榮安定賺錢過活,便解決了政治議案。可見,金庸十幾年間寫的武俠小說裏的政治民族社會思想變化很大。

觀眾在展場中除了可認識民族主義的議題,更可以透過展場內的互動展品,重溫經典金庸電影、電視劇和主題曲的選段,並認識到金庸武俠小說所蘊涵的歷史和文學知識。

香港文化博物館

地 址:香港新界沙田文林路一號

開放時間:星期一、三至五:上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期:上午10時至晚上7時