通識教育科在新高中學制的架構中,成為了必修科後,一方面確實開闊了學生眼界,令他們將學科知識與現實社會得以聯繫,收到學以致用的果效;惟另一方面由於一些在新學制中成長的激進青年,在社會上「搞風搞雨」,令一些社會人士(包括一些對課程不認識的數理科學者)認為本科教壞「細路」,對學生及社會皆產生了不良影響。我認為政治與中學的課程實應保持一定的距離,以免學生被別有用心的人誤導,參與了一些違法或反社會的活動,自陷法網,後悔莫及。早前,我翻閱董啟章的《地圖集》(台北:聯經,2017年),心中忽發奇想,通識科重點應是培養出像作者的求學精神及方法。

董啟章在書中看似輕描淡寫,帶出了一段又一段與今日香港息息相關的故事。例如談到水坑口街的另一層意義,常常為它的歷史意義所掩蓋,意譯它的英文名,應為佔領街,來由是英國佔領軍首先於香港島西北登陸之時,把此地名為佔領角,帶兵登陸者是艦長卑路乍。此處因有一由山坡入海的大水坑,所以本地人稱之為水坑口;又如愛秩序街在書中亦有討論,此街位於筲箕灣區。街名來自愛秩序少校。他於1842年由英國軍部派遣到港,負責制定英軍在港駐守的詳細計劃。他在香港的主要功勞,是整頓軍紀。

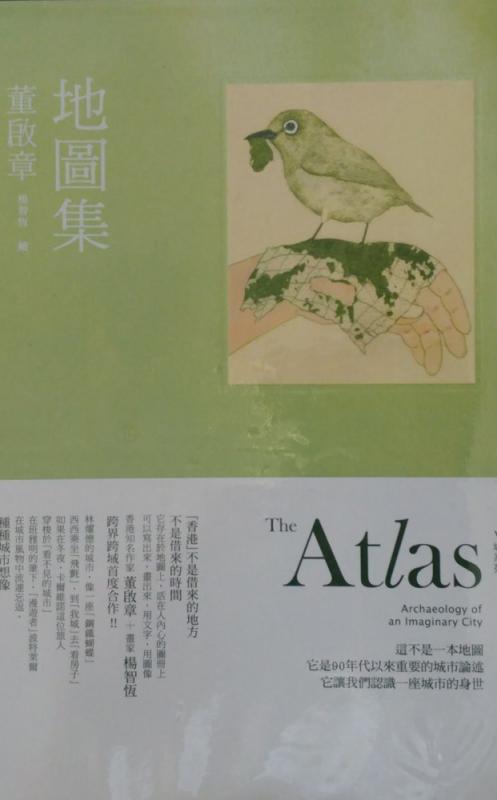

本書名為《地圖集》,是因為作者從閱覽舊地圖中,嘗試找出一些我們早已遺忘的歷史人物及事件。我所指的通識精神,正是這種求知的過程:首先在日常生活中找出興趣的事物,然後找尋資料去深入認識它們,再透過不同的形式表達出來。而在尋找答案的過程,既要懂得找、亦要識得選。因此通識科課程,在下一次檢討時,不妨少談政治,多談學術,才是它應走之路。

香港通識教育會 李偉雄