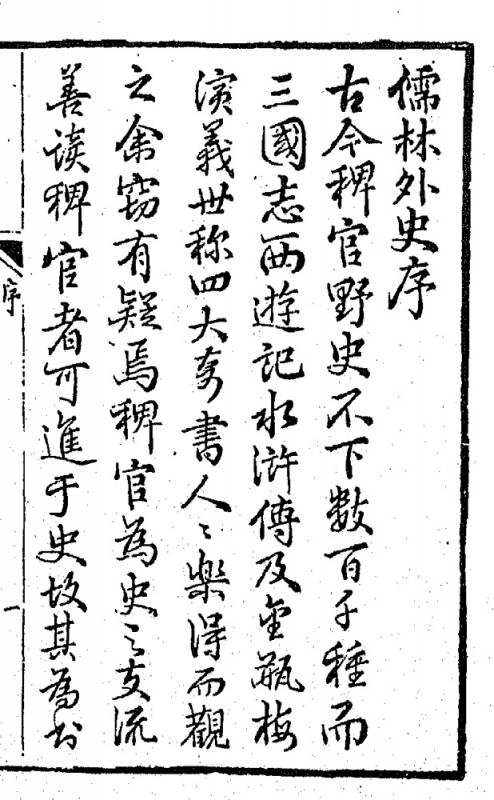

圖:《儒林外史》全書約四十萬字,描寫近兩百個人物,描寫明清時期科舉制度下的功名及各色讀書人

康熙五十三年(1714),14歲的吳敬梓跟隨任江蘇省贛榆縣教諭的嗣父吳霖起,來到縣衙所在地城里鎮,在縣學中讀書。吳敬梓有詩曰:「十四從父宦,海上一千里。」康熙六十一年(1722),吳敬梓和妻子陶氏也隨着卸任的吳霖起一同返回故里全椒。吳敬梓在贛榆生活了九年,和當地人朝夕相處,聽的是贛榆話,學的是贛榆話,說的是贛榆話,贛榆喜聞樂見的民間口語,無疑給吳敬梓留下了很深的印象。《儒林外史》中贛榆民間口語俯拾即是,隨處可見。

第五回:「嚴致和道:『便是我也不好說。不瞞二位老舅,像我家還有幾畝薄田,日逐夫妻四口在家裏度日,豬肉也捨不得買一斤。每常小兒子要吃時,在熟切店內買四個錢的,哄他就是了。家兄寸土也無,人口又多,過不得三天,一買就是五斤,還要白煮得稀爛。』」這是嚴監生述說他大哥嚴貢生奢侈浪費的話語,其中的『稀爛』是『破碎,透熟好咬』的意思,贛榆口語常說。豬肉『煮得稀爛』,要用很多柴草。

第十三回:「公孫居喪三年,因看見兩個表叔半世豪舉,落得一場掃興,因把這做名的心也看淡了,詩話也不刷印送人了。服闋之後,魯小姐頭胎生的小兒子已有四歲了,小姐每日拘着他在房裏講《四書》,讀文章。」「拘着」,贛榆口語,「糾纏」的意思,直到現在,贛榆人還經常說,孩子纏着大人不放,大人很煩的慌,就會呵斥:「你不要老拘着我,一邊玩去。」

第十九回:「潘三道:『這一班人是有名的呆子,這姓景的,開頭巾店,本來有兩千銀子的本錢,一頓詩做的精光。他每日在店裏,手裏拿着一個刷子刷頭巾,口裏還哼的是清明時節雨紛紛,把那買頭巾的和店鄰看了都笑。而今折了本錢,只借這做詩為由,遇着人就借銀子,人聽見他都怕。那一個姓支的,是鹽務裏一個巡商。我來家在衙門裏聽見說,不多幾日他吃醉了,在街上吟詩,被府裏二太爺一條鏈子鎖去,把巡商都革了,將來只好窮得淌屎!二相公,你在客邊要做些有想頭的事,這樣人,同他混纏做什麼?』」這裏的『精光』、『窮得淌屎』、『混纏』,都是贛榆口語,字面上都很通俗易懂,不難理解,用在這裏卻是饒有趣味。

吳敬梓在《儒林外史》中還大量使用諺語、歇後語,如:「癩蝦蟆想吃天鵝肉」「撒拋尿自己照照」「一斗米養個恩人,一石米養個仇人」「躲得和尚躲不得寺」「羊肉不曾吃,空惹一身膻」「驢頭不對馬嘴」「啞巴夢見媽──說不出的苦」,等等,用於人物形象的描寫和對話之中,個性突出,生動鮮明,詼諧幽默,譏諷意味頗濃。這些諺語歇後語,在贛榆口語中也時常聽到。