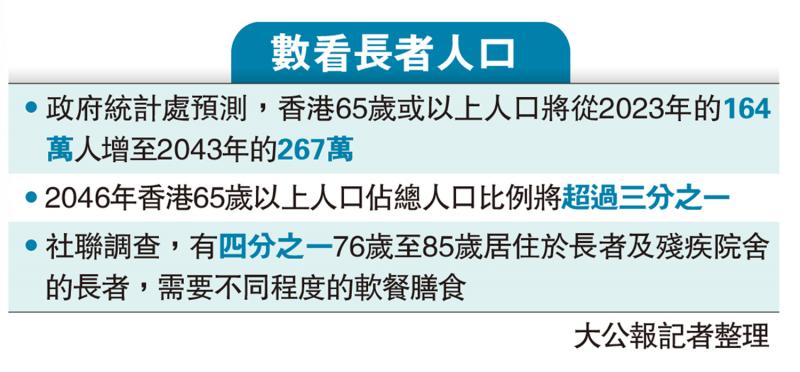

圖:數看長者人口

【大公報訊】記者易曉彤報道:香港社會服務聯會共創─點子匯主管盧惠敏接受《大公報》訪問表示,照護食市場近年實現「從無到有」的飛躍式發展,市場上有十餘個照護食品牌、近300家零售門店,堂食、外賣、網購等渠道更趨多元,但若要進一步釋放潛力,仍需加強公眾教育,政府與醫管局標準化推動至關重要。

「以前就算想找照護食,也沒人知道,根本找不到。」盧惠敏說,時至今日,市場生態已有所改變,供應商數量增加,產品覆蓋不同種類與等級,消費者既可以外出堂食,也能買回家食用,社聯更會提供烹製指導,網上平台訂購也十分便捷,她形容,「這幾年的發展速度,超出了我們的預期。」

院舍60%長者存高吞嚥風險

發展成績背後,是市場的龐大需求。盧惠敏表示,香港65歲以上人口截至去年約130萬,其中10萬人居於養老院舍,其餘為居家安老。據2019年調查,養老院舍中60%長者存在高風險吞嚥障礙,若居家長者按此比例推算,潛在需求相當可觀。「癌症患者、康復期病人、頭頸癌患者,甚至是箍牙的普通人,都可能有需求,整個市場的潛力相當廣闊。」不過,照護食的發展仍存在挑戰,首要問題是改變公眾觀念。「一開始大家覺得年紀大了就該這樣,不用多考慮(他們食得如何)。我們一直在扭轉這種觀念,告訴大家就算有吞嚥困難,也不一定只能吃同一種類型的餐食。」

盧惠敏說,公立醫院在飲品方面採用照護食等級尚未統一標準。她建議,「醫生給患者的出院建議中寫『煮軟食物』,要明確對應的照護食等級,比如5號或6號。若醫院附近設置冷藏櫃,患者或家人可直接購買對應等級的餐食,就能解決出院後一周的餐膳問題」。