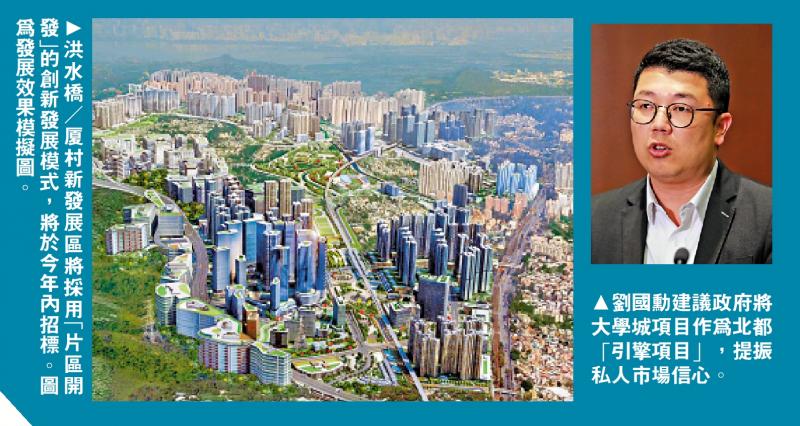

左圖:洪水橋/厦村新發展區將採用「片區開發」的創新發展模式,將於今年內招標。圖為發展效果模擬圖。右圖:劉國勳建議政府將大學城項目作為北都「引擎項目」,提振私人市場信心。

【大公報訊】記者易曉彤報道:特區政府加快北部都會區建設,推出「原址換地」和「片區開發」等多元開發模式,善用市場力量提速提效發展。政府計劃今年第四季陸續就北部都會區發展的「片區試點」招標。北部都會區作為重中之重,行政長官李家超多次表明對北都發展「心急如焚」,施政報告諮詢期間,社會各界紛紛獻策。有立法會議員建議以戰略留白、動態規劃方式發展北都,推按實補價加強版等,推動多元土地發展模式,提高私人市場的發展意欲。有測量師認為政府應放寬土地用途限制,提前釋放洪水橋/厦村新發展區的物流、倉儲用地,滿足企業進駐需求。

兩「片區」試點今年招標

政府去年11月舉辦企業參與北部都會區發展活動,鼓勵本地、內地及海外企業支持和參與北部都會區的發展。超過80間企業代表簽署支持及參與北部都會區發展的意向書。同場亦有35間企業的代表簽署企業之間與北部都會區發展有關的項目協議,總投資金額超過1000億元。

政府去年提出在北都採用「片區開發」試點的創新發展模式,包括洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城。每個試點均有私人住宅、產業和公共設施三類用地。發展商需就所有用地進行土地平整和建設基礎設施,然後可保留住宅用地自行發展,以及在完成興建公共設施,如道路、休憩用地等後交回政府管理。發展局長甯漢豪早前透露,在今年第四季陸續推出「洪水橋」及「粉嶺北」兩個試點招標,新田科技城會在明年招標。

特區政府在北部都會區發展中,最先引入加強版傳統新市鎮發展模式,以加快土地開發及減省政府土地支出,容許發展區內的業權人,在達到特定條件下,向政府申請「原址換地」發展。該模式由提出至今約10年,截至今年6月,共接納18宗申請,其中5宗成功進行換地發展。

財政司副司長黃偉綸昨日出席一個活動時表示,北都發展除了政府的投入,市場參與亦非常重要。政府會繼續結合「有為政府」和「高效市場」的雙重力量,包括採用更多元的發展模式,例如更多的公私營合作、原址換地、試行「片區開發」等,令北都發展進一步提速提效。

民建聯發展事務發言人、新界北立法會議員劉國勳昨日向大公報記者表示,私人市場參與及產業落地進度受全球經濟、房地產行業狀況影響,未達預期。他建議政府應出台更積極的產業政策,例如土地政策應先明確產業方向,再實行「按實補價」,避免因「預支」高密度發展成本而窒礙市場投資意欲;另外靈活彈性推出多元土地發展模式,設特長租約,政府亦可以參股形式向企業提供土地。

產業支持政策須盡快出台

劉國勳表示,北都擬發展醫療生物科技、人工智能與大數據等領域,但目前僅有低稅率、創新科技領域等政策優惠,他建議盡快出台各領域的針對性政策,創新科技及工業局也需出台關於產業研究與土地分布的規劃,一站式協助產業落地。他亦建議在北都發展推行「1.5級產業園」先導計劃,以「模組化」方式加快產業落地。他又認為應將大學城項目作為北都「引擎項目」,提振私人市場信心。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江向大公報記者表示,洪水橋/厦村新發展區已進入成熟階段,港鐵洪水橋站亦計劃2030年投入使用,周邊有住宅、商業區,並已規劃有智慧綠色集體運輸系統等。他認為政府應放寬洪水橋的土地用途限制,調整規劃思路,即是將目前規劃作物流、倉儲的用地,提前釋出,改變土地用途,以吸引企業進駐,帶動「學研產居」。