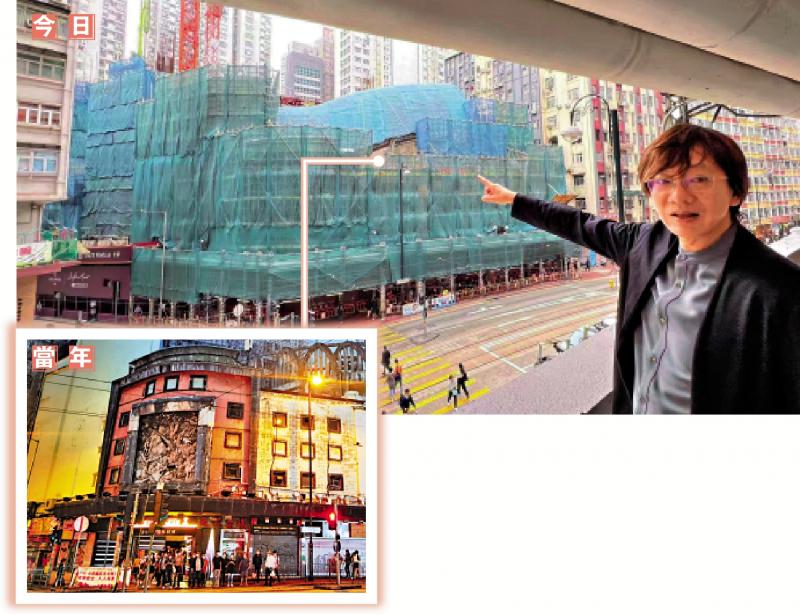

圖:吳永順表示,皇都戲院的飛拱與壁畫將會保存。/大公報記者梁少儀攝

今年初啟用的北角東岸板道,為這片老城區注入嶄新活力。海濱長廊不僅成為街坊散步首選,更吸引跨區遊客專程前來打卡,順道探訪周邊新商場與老街巷。人潮湧入內街,讓這座歷史悠久的社區煥發蓬勃朝氣。

與此同時,多座承載半世紀記憶的地標建築正悄然蛻變。繼皇都戲院、新光戲院轉型後,華豐國貨與新都城百貨兩間老字號商場也展開大規模裝修。面對社區變遷,老居民難掩感慨;但熟悉當地的建築師指出,北角並非「推土機式」重建,街道肌理與生活脈絡依然完整,相信小街小店的獨特韻味將長存。\大公報記者 王亞毛 梁少儀

屹立北角五十餘載的新都城百貨,七月起暫停營業進行翻新。閉店前三個月推出的清倉優惠,吸引大批市民前來掃貨。「雖有不捨,更期待蛻變後的新面貌。」在商場經營手袋攤位的阿英,見證北角多座地標陸續改建,她豁達道:「老建築總需修繕,時代變遷在所難免。」

對街的華豐國貨仍保留上世紀裝潢風格,從茶葉煙酒到翡翠陶瓷應有盡有。牆上「低至二五折」的鮮紅標語,昭示着這座老商場即將迎來的轉型。儘管外牆已搭起施工棚架,老主顧們仍熟門熟路地前來尋寶。

「懂得淘貨的人,總能在華豐找到驚喜。」居於北角三十年的陳先生感嘆,現今年輕人偏愛銅鑼灣大型商場,但這類傳統百貨承載着他們這代人的童年記憶:「兒時娛樂少,最盼父母帶逛華豐,那些琳琅滿目的商品總讓人看不夠。如今百貨老了,我們也老了,但每次來挑些日用品,仍能重溫當年的雀躍心情。」

街坊盼改造帶動社區經濟

洋溢市井風情的春秧街上,電車叮噹穿過露天街市,老街坊與攤販討價還價的場景,構成北角獨特風景線。這片素有「小上海」、「小福建」之稱的社區,曾因移民匯聚而百貨林立、戲院興盛,如今隨時代洪流逐漸轉型。

有「粵劇聖殿」之譽的新光戲院三月落幕後,將改建為教堂與社區會堂;一級歷史建築皇都戲院在保留標誌性飛拱與浮雕前提下,周邊將興建新型住宅與商場。在戲院對面經營生果攤的林小姐回憶:「皇都後期觀眾寥寥,或許是經濟不景致經營困難。希望新項目能帶動周邊生意,讓我們這些小商戶也受惠。」

建築師稱北角有機更新

在北角工作二十餘年的資深建築師吳永順見證社區變遷:「北角的改變是漸進式的,沒有大規模清拆,而是隨建築自然老化逐步更替。」他舉例北角邨由公屋變豪宅屬例外,多數區域仍保持原有街道網絡。

「英皇道上有半世紀老唐樓,也有千禧年新廈,這種新舊並存正是北角特色。」吳永順強調,雖然華豐、新都城等老建築外殼保留,但內部機能必然隨時代調整:「就像中環街市,建築雖在,功能已轉型。城市不該凍結在某個時空,重要的是維持街道生態──主幹道連鎖店與橫街小舖共生的模式,正是北角魅力所在。」

海濱步道串聯城市活力

東岸板道的開通為北角增添濱海廊道,向西可達堅尼地城,東至筲箕灣,強化區域連結性。吳永順認為,這種「步行友善」的街區特質將持續:「在北角,轉角就能買到所需雜貨的生活模式,正是它歷久彌新的關鍵。」隨着新舊元素交融,這片老社區正書寫着屬於廿一世紀的篇章。