圖:放慢腳步仔細看 遠古化石在身邊

在香港這個繁忙都市,我們可以停下來看看身邊事物。地磚及牆壁或會隱藏着來自遠古的秘密。大公報記者走訪全港多區發現,許多建築石材中,隱藏豐富的化石,讓這座現代都市與遠古時代產生奇妙的連接。

有學者指出,香港在古生物化石方面的科普教育,與內地及海外一些化石文化濃厚的地區相比,仍有差距,未來還需要在活動和教育方面加大資源投入,進一步提升市民對古生物學的認知。\大公報記者 余風、蘇荣(文) 盧剛昌(圖、攝錄) 融媒組(製作)

去年香港首次於東北水域的赤洲發現恐龍化石,發展局與中國科學院古脊椎動物與古人類研究所於同年10月23日簽署《關於深化地層古生物及史前時期遺址領域交流與合作的框架協議》,開展古生物等多方面的合作,首個合作項目就是研究該恐龍化石。

隱藏在建築石材之中

然而,除了恐龍化石外,本港市面也隱藏不少化石。在港鐵沙田站,淺啡色大理石牆身的紋理中,貝類化石圖案若隱若現,清晰的螺化石更是引人注目。而在欣澳站,灰綠色的石灰岩牆內,海膽和帶殼生物的化石默默訴說着地球的古老故事。

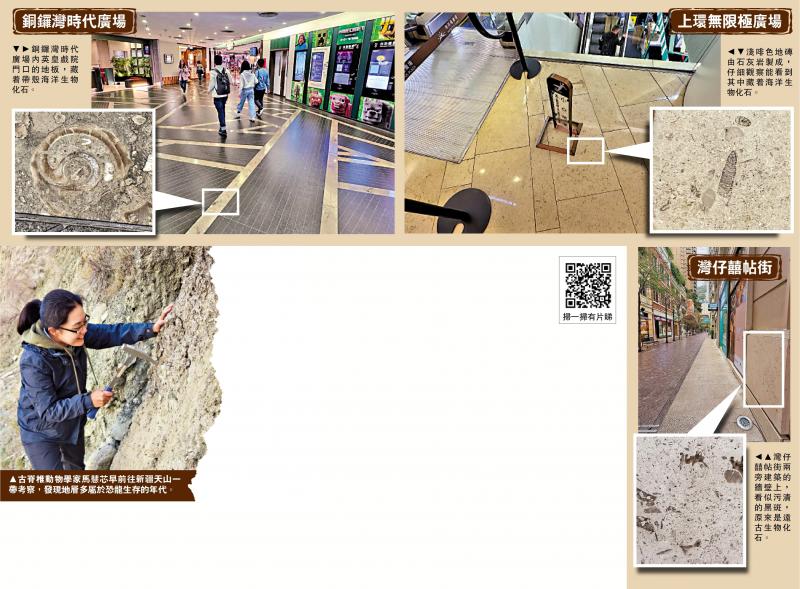

走出港鐵站,大公報記者在尖沙咀梳士巴利道的K11 ATELIER海旁,發現由石灰岩製成的白色長石椅,其中布滿腹足類、珊瑚、雙殼類等海洋生物化石,仿佛是一座小型的海洋古生物博物館。在上環德輔道中的無限極廣場,淺啡色地磚同樣由石灰岩製成,仔細觀察,便能看到其中藏着的帶殼海洋生物化石。

在充滿生活氣息的灣仔利東街(俗稱囍帖街),街道兩旁建築的牆壁上,看似污漬的黑斑,走近一看,竟是遠古生物化石。而金鐘太古廣場的地磚上,尖長型的螺化石和圓形菊花石化石,為商場增添別樣的歷史韻味。就連銅鑼灣時代廣場內的英皇戲院門口的地板,也布滿史前海洋生物化石,有腹足類、珊瑚、苔蘚蟲等。

香港雖然地域狹小,但古生物多樣性卻令人驚喜。古脊椎動物學家馬慧芯博士表示,古生物化石其實離生活並不遙遠,它們甚至可能隱藏在建築石材中。像港鐵站的石材,或是家中浴室的岩石,都有可能藏着古生物化石的痕跡,只要在日常生活中多留意,便能發現這些遠古生命的印記。

學者倡增加科普活動

在香港,古生物化石的分布範圍廣泛,有些發現地遠離民居,而有些則靠近民居。古脊椎動物學家馬慧芯博士指出,例如在西貢的部分海邊,就曾發現過無脊椎動物化石,其位置並不偏遠,充分說明古生物化石與市民近在咫尺。除了首次發現的赤洲恐龍化石,大嶼山、新界等地還存在植物、無脊椎動物化石,過去也曾發現魚類等脊椎動物化石,種類十分豐富。

與香港相比,馬慧芯博士認為,內地在考古領域發展空間更大,眾多城市都設有相關博物館和學科,為古生物學研究提供更多機遇。

她又透露,她與內地古生物學界保持密切合作,早前曾往新疆天山一帶考察,上址的地層多屬於恐龍生存的年代,儘管當時未能找到大量恐龍化石,但她認為該地區潛力巨大,計劃今年內再次前往探索。

馬慧芯博士期望香港特區政府能進一步推動古生物相關活動,她指許多學習古生物學的專業人士渴望在香港施展所學、貢獻力量,若能有更多的發展機會和活動,不僅能讓相關人士學以致用,還能助力公眾更好地了解香港本地的自然歷史,讓這座城市的遠古故事被更多人知曉。