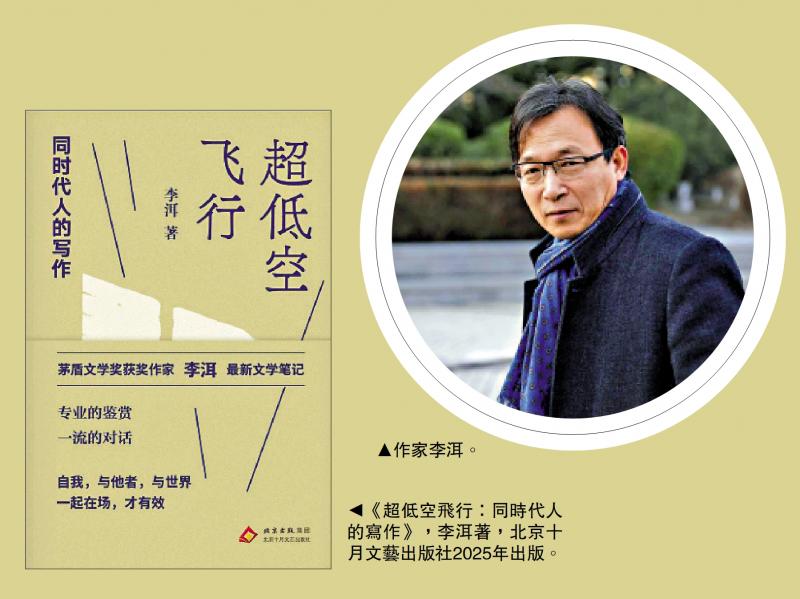

左圖:作家李洱。右圖:《超低空飛行:同時代人的寫作》,李洱著,北京十月文藝出版社2025年出版。

「一定要與時代保持緊張的對話關係」,李洱在《超低空飛行:同時代人的寫作》(北京十月文藝出版社,2025年)的「代序」中的這句話,概括了這本書的主旨。作為一本評論集,本書可視為李洱與文學界的一次對話。他寫到了從汪曾祺到李宏偉等作家,寫到了林建法等文學編輯,寫到了賀紹俊、李敬澤等批評家,還寫到了馬爾克斯、昆德拉、博爾赫斯、《紅樓夢》。作家、批評家、編輯以及古今中外文學資源,所有這一切攏括起來,正是文學史的諸種要素。其實,一切所謂「歷史」,無非是跨越時空的對話。在這個意義上,《超低空飛行》是李洱的一部個體化的文學史。/谷中風

李洱在書中說,「文學史是由作家、編輯、批評家共同建構起來的,缺一不可。他們帶着自己的主體性進入公共空間,形成不同的對話關係,這個關係所形成的序列就是我們熟悉的文學史。」寫作這樣一部在對話關係中涵括和表現多樣「主體性」的文學史,勾勒出文學活動從創作到出版以至於被閱讀或消費的「閉環」,彷彿蛇咬住了自己的尾巴。

當代文學史的「閉環」

朱光潛說過,不通一藝莫談藝。好廚子歷來是好食客。回顧歷史,我國老一輩著名作家中本不乏評論家,文學史上有定論的「魯郭茅巴老曹」六位,前三位都是文藝理論評論大家,後三位文藝論說之深刻切實也不輸於專業評論家。從某種意義上,作家批評家一身二任,是中國現代文學的一種傳統,也是催動中國文學創作前行的發動機制。在李洱這本書裏,這種傳統得到了延續和發揚。

作為當代著名作家,李洱曾於2019年憑《應物兄》獲第十屆茅盾文學獎。從作家的角度看作家、看批評家,更易獲得反觀或內視的洞見。在《因為欣賞,所以批評——淺談賀紹俊先生》中,李洱列舉了賀紹俊對鐵凝、莫言、阿來等的評論,指出賀紹俊的文學批評注重知人論世,進而提出,「在文學批評實踐中,立足文本、參照人世,由人而文、由本及世,從而相互參照、相互闡發,進而找出其合理性,發現其審美特點,本是中國文學鑒賞、文學批評的正道,豈可輕易丟掉。」通讀全書,你會感到,這也是李洱持批評之筆時的夫子自道。

他對於作家的評論常遵循了在「參照」中「闡發」的理路。在《汪曾祺的語言是革命性的》中,李洱認為,汪曾祺的寫作有革命意義,「這說的還是他的語言。放在新文學和新時代文學的傳統中,他用口語寫作,在相當大的程度上,意味着他在給漢語『鬆綁』。他要回到誠實的個人,回到真切的語氣,回到世俗的煙火,回到一個老百姓的位置。」在《關於莫言的「看」與「被看」》中,李洱提出,「莫言的小說,則是對魯迅開創的敘事模式、十七年敘事模式以及新時期以來小說中所隱含的『看』與『被看』模式的一個重大改造……到了莫言這裏,『被看者』才開始真正發聲。」在《邱華棟與他的小說》中,李洱從城市書寫的角度把邱華棟界定為「最有力的開拓者」,「在邱華棟之前,即便描述的是中國都市,中國的城市小說也總是帶着鄉土背景下的城鎮小說的味道。有趣的是,中國以前所有描述城市的作品,不管是詩歌還是小說,幾乎都顯示出對於城市的拒絕和反叛。」邱華棟則「用小說家的目光寬恕了罪,並把它看成是城市活力的某種證詞」。這些觀點,在評價作家的同時提供了觀察的坐標,既完成了專業的批評又營造了文學史意義上的「對話」場域,導引我們更深入地閱讀和理解作家和作品。

一份「批評文學」的範本

文藝理論家黃藥眠曾提出「文學批評最好能變成批評文學,有風格和華采。」李洱這本書裏收錄的文章,即可歸於黃先生所期待的「批評文學」,自有其「風格和華采」。且看幾段精彩的論述,他寫張潔:「在波峰浪谷之間奔湧,時而撒歡,時而撒潑;時而涼爽宜人,時而悲涼徹骨;時而高歌猛進地抒情,時而進退維谷地反諷,這是人到中年的張潔在小說中留給人的印象。」他寫邱華棟:「如果說別人的小說寫的是『故事』,那麼他的小說寫的就是『新事』;如果說別人寫的是回憶中的失敗,那麼他寫的就是征服中的快感;如果說別人寫的是孤島,那麼他寫的就是大陸。」

中國古代的文學批評被稱為「評點體」,三言兩語,與被評的文本在「共生」關係下融合成新文本,《脂硯齋重評石頭記》便是一例。李洱在本書中也提到了評點體,並認為這是中國最重要的批評資源,值得重新認識。他還認為,作家很適合作評點,如果評得好,可以起到畫龍點睛的效果。現代以來,文學評論逐漸向文章體演變,到如今,論文體已成主要樣式,而文體對於思想的束縛也漸漸顯現。選擇什麼樣的評論文體,根本的標準還在於思想能否得以自在表達。

在這一點上,《超低空飛行》亦給人啟發。書中收錄的文章,體裁多樣,揮灑自如。其中,《致廣奈:一個成熟的作家,會有自己的修辭》是書信體,作者以對談的形式,將自己關於經驗、風格等文學創作核心概念的看法,娓娓道來。其實,一問一答,最能發揮刺激思想、引發論說的功能。此篇對此作了生動體現。《何為小說家的經驗》和《從〈一千零一夜〉開始》這兩篇則採取了語錄箴言的形式。那些短小精悍,優美的文字閃爍着哲理的靈光:「哦,有多少藝術的秘密,潛形於輕柔的燈煙。油燈在黑暗中閃爍,它突出了黑暗和光明,強調着時間的有限與永恆。你多麼懷念油燈下的閱讀,它將你一次次拽入前所未有的緊張和滿足。」「詩意主要是指打開事物縫隙的能力,是以新的感受力刺破觀念的能力,它意味着發現和創造,它意味着多重時間、多種感情在你筆下首次交織,然後滲入語言的幽谷。」

發掘作品背後的世界

朱光潛說,有一類批評家可稱為只貪圖美味的「饕餮者」。在他們看來,「凡是真批評家都只敘述他的靈魂在傑作中的冒險。」李洱在《超低空飛行》中盡情地穿梭於作家作品之中,他的品讀賞鑒卻不僅是「饕餮」式的,相反,他以一個學者的目光尋隱探幽,努力勾勒隱藏在作品之後的思想地圖或美學譜系。比如,在談到張潔時,他認為,「關於愛,她其實有着揮之不去的古典情懷。這個古典,有中國傳統的影子,卻並非中國傳統,更可能是由俄蘇或西方浪漫小說所建構起來的。」

而最見「功力」的則是《從李辰冬的〈紅樓夢〉研究說起》。這篇長文源於李洱在2020年8月16日「比較文學與跨文化研究系列專題論壇」上的演講。文章從李辰冬其人其事講起,縱橫捭闔,串聯起紅學史的重要關節,歸結至比較文學的主題,進而勾勒《紅樓夢》走向經典之路,讀來十分過癮。文中認為,「李辰冬的《紅樓夢》研究,可以說是王國維之後,最重要的比較文學研究成果之一。」「李辰冬是第一個以平等的姿態,將中國經典文學與世界經典文學做比較研究,在世界文學範圍內給中國小說進行定位的人。」文中還指出,李辰冬的研究或批評具有綜合性,他把中國的評點批評,帶有實證主義色彩的索隱批評等綜合在一起,形成了跨學科研究的效能。「如果不是李辰冬把《紅樓夢》放在世界文學史上進行定位,影響到很多紅學家的看法,再進行反覆闡釋,《紅樓夢》至少不是我們今天所理解的經典。」在梳理紅學史過程中,李洱發現,俞平伯、胡適等開新紅學山門的大師對《紅樓夢》藝術成就的評價其實並不算高,他對此作出了解釋:俞平伯等人與《紅樓夢》同屬一個文化傳統內部,既無法感受到陌生性,又不具備對這個文化的反叛性。「《紅樓夢》則是以否定的形式,陌生化、批判性地全面呈現了中國傳統文化。」而這種「熟悉的陌生感」,恰是偉大作品的特徵。