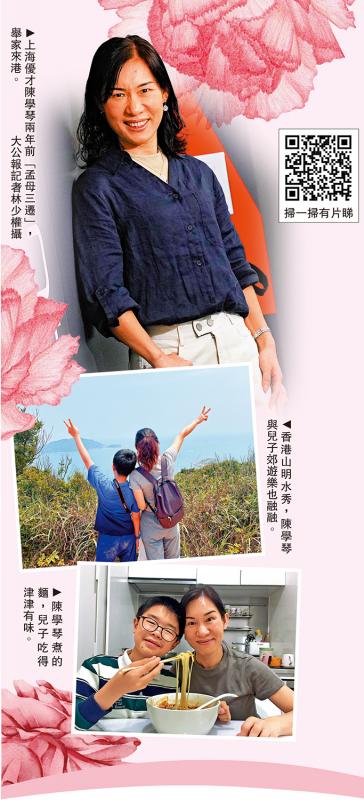

圖:(上)上海優才陳學琴兩年前「孟母三遷」,舉家來港。\大公報記者林少權攝;(中)香港山明水秀,陳學琴與兒子郊遊樂也融融。(下)陳學琴煮的麵,兒子吃得津津有味。

「每天差不多(下午)五點才放學,放學回家吃了飯就是做作業,一直做到睡覺,周而復始。他(兒子)好辛苦,我也好辛苦。」年約46歲、來自上海的陳學琴(Anna)這樣描述兒子在上海的學習生活。

為給予兒子更廣闊成長空間,她仿效「孟母三遷」,帶着就讀小五的兒子通過「優秀人才入境計劃」來到香港,同時也開啟屬於自己的職場新路向,冀在香港奮鬥出屬於自己的事業。今天,已是他們在港度過的第二個母親節。\大公報記者 余風(文) 林少權、受訪者(圖) 余風、融媒組(視頻)

今日是一年一度母親節,偉大母愛編織一個個動人故事。2023年10月,「上海媽媽」Anna申請「優秀人才入境計劃」,去年3月她和兒子正式抵港。談及來港原因,Anna表示,香港人才政策調整帶來新機遇,有政策支持和人員流動的地方就有發展機會;而兒子在上海的學習壓力較大,每天作業做到晚上11時,學習幾乎佔據全部時間,「一條龍」式教育模式讓升學競爭激烈。相比之下,Anna認為香港靈活的插班制度和全民教育模式,對她極具吸引力。

感恩兒子遇上良師

初到香港,Anna和兒子同樣面臨諸多挑戰。她坦言起初「放手」讓兒子自行適應,沒想到兒子課堂上興奮過度、紀律較差,又因聽不懂粵語、英文水平與本地同學有差距,上課和做作業困難重重。意識到問題後,Anna迅速為兒子找了粵語和英文輔導老師,幫助他適應環境。暑假過後,兒子不僅適應香港的學習生活,還深受老師喜愛。在香港教育環境下,Anna表示,兒子變得有自信及獨立,親子關係也顯著改善,「他現在更會煮東西給我吃!」

一次「紙飛機」事件,更讓Anna深刻感受到香港教師的鼓勵式教育。Anna表示,兒子在課堂上摺紙飛機,本來還擔心會被嚴厲批評,但班主任卻誇讚他手工好,還讓他製作紙飛機送給自己的兒子。這讓Anna的兒子很喜歡這位語文老師,學習態度也大為轉變。

香港課餘時間較多

在興趣班、作業量和教育理念上,Anna亦感受到兩地的差異。Anna提到,香港學校有多樣的興趣班,如攀石、地壺、欖球等,學生可在校內探索興趣;上海興趣班大多在校外。香港學校作業量相對少,學生能較快完成作業,擁有充足課餘時間。教育理念上,她認為香港學校較注重愛的教育和心靈成長;上海學校則更側重於學業。

Anna坦言,她和兒子現已適應並愛上香港的生活,因與兒子熱衷於city walk,龍脊成了新的打卡地。雖然覺得香港食物種類不如上海豐富,但美味的食物依舊讓他們滿足。如今,Anna積極規劃職業生涯,考取地產代理牌照的同時,亦打算向證券方面發展。生活中更是變身萬能媽媽,成為兒子與丈夫的御用理髮師。她表示,丈夫目前仍在上海工作,已計劃未來前來香港工作及生活,一家團圓。