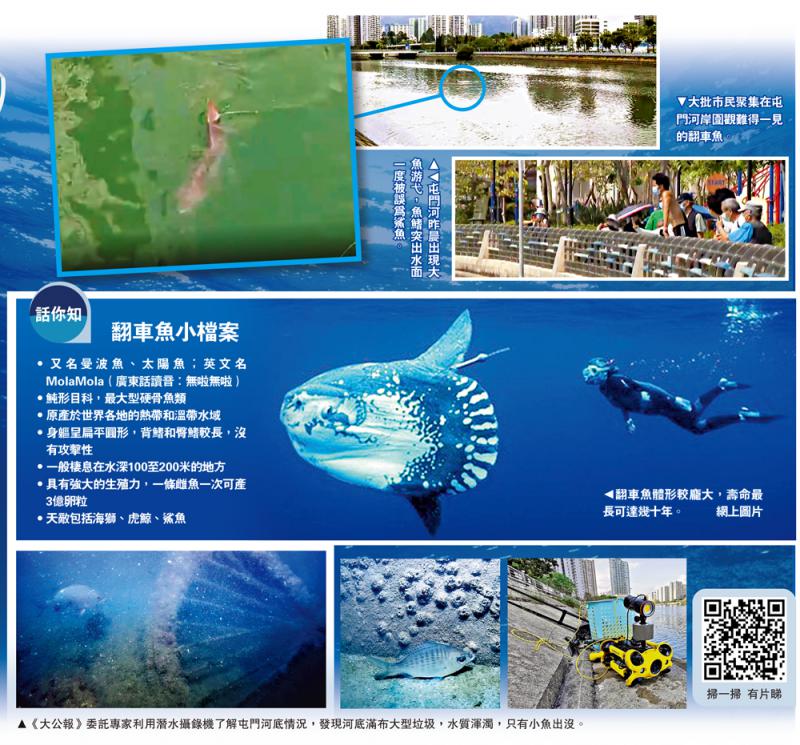

圖:《大公報》委託專家利用潛水攝錄機了解屯門河底情況,發現河底滿布大型垃圾,水質渾濁,只有小魚出沒。

屯門河水面昨日驚現大魚游弋,魚鰭露出水面,一度被誤以為是鯊魚,經魚類專家查證後,相信是一條身長約2.5米的翻車魚。該種魚一般在大海水深100至200米處棲息,疑因迷途誤闖屯門河道,至下午已失去蹤影,不少市民期望牠能平安重返大海。

《大公報》昨日委託專家透過水底攝錄機查探屯門河的水底世界,結果發現垃圾滿布,水質渾濁。專家分析認為,若該條大魚困在河道內,恐怕凶多吉少。\大公報記者 賴振雄

「是鯊魚?還是海豚?住在屯門20多年了,還是第一次見到屯門河有大魚。」大批市民昨日上午聚集在屯門河岸看魚,最早發現魚蹤的時間是上午約7時50分,有街坊在屯門泳池及龍逸邨對開的屯門河面,見有魚鰭突出水面滑行,事件一傳十、十傳百,相關短片迅即在網上廣泛流傳,更有人報警。

善心人租艇圖引渡返大海

警方回覆《大公報》查詢時表示,上午8時10分接獲報案,有一條成年「鯊魚」在屯門河游泳,無人受傷,無財物損毀。警員經調查後,相信大魚為翻車魚,判斷水深足以讓該魚回歸大海,將案件列作「發現動物」處理。

屯門河魚蹤,瞬即成為全城熱話,到中午時有更多市民專程前往觀看。其間有善心人租用小艇,意圖引渡迷途翻車魚重返大海,至下午已未有人再見到大魚蹤影。

香港魚類學會會長莊棣華表示,翻看視頻後,相信該條大魚是在香港罕見的翻車魚,英文學名Mola mola,通常在水深100至200米的海底生活,偶爾浮上海面享受「日光浴」,所以又被叫作「太陽魚」。該魚分五大品種,其中一種體形較小,僅一米多,其餘四種的成魚最少兩至三米,壽命最長可達幾十年,甚至有文獻記載,最長可達一百年,隨着年紀增長,體形可以更加龐大,甚至達到幾噸重。

屯門河河道污染嚴重

翻車魚的魚身呈圓形,像是一塊大鐵餅,加上眼細嘴小,樣子可愛,就連一些電子遊戲也會出現其影蹤。不少市民希望誤闖屯門河的翻車魚可以安全游回大海,莊棣華指出,翻車魚在大海生活,屯門河屬鹹淡水交界,加上河道污染嚴重,絕不適合其生存,「河道狹窄,如果沒有引渡,牠未必可以游出大海,就算游出屯門河,香港水域有不少船隻,摩打也可能弄傷牠,如果最終無法游出大海,可能只係幾日就會死。」