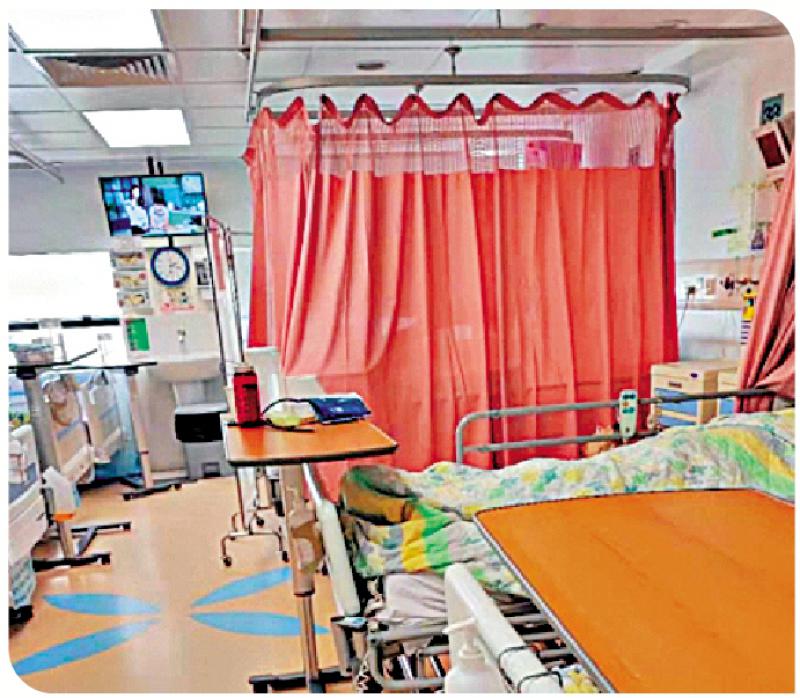

圖:有非確診病格只用布簾「圍封」確診者的病床。

第五波疫情下確診者大增,公立醫院陷入苦戰。醫管局行政總裁高拔陞早前表示,加大公立醫院普通病床轉為隔離病床的比例到一半,有公院的病房職工透露,多間公院因要騰出病房轉做感染隔離病房,普通病房收症大兜亂,內科病人治療期間由無確診變確診,但醫院只能用膠屏風或布簾「圍封」原房隔離,令病房內其他無感染病人及職工有染疫風險。

醫管局回覆說,截至本月16日共18000多名員工染疫,佔整體員工兩成一。立法會議員林哲玄醫生表示,在感染病房爆滿、資源有限情況下,醫管局應保障病房換氣量足夠,所有職工加強防護裝備,急症室病人分流上病房前可先做快測,減低病人上房後才發現確診的機率。前食物及衞生局局長高永文認為,醫管局需做好保障職工及病人措施。

大公報記者 施文達、楊州(文) 突發組(圖)

行政長官昨日回應傳媒提問時指出,醫管局多達兩成員工染疫,人手不足致社區隔離設施沒有被善用。而前線醫護一個個病倒,事出有因。數名來自不同公院病房的職工向《大公報》披露,現時各醫院包括大埔醫院、屯門醫院、瑪嘉烈醫院的不同專科病房,例如外科、骨科、老人科、內科都有兩至三名確診病人,但染疫病人沒有調離病房,而是原房隔離,令房內其他無確診病人及職工,每天生活在高染疫風險環境下工作及治病。

一部空氣淨化機輪流用

病房服務助理陳姑娘透露,2月初因愈來愈多病房轉做新冠感染隔壁病房,其他專科病房包括外科病房,也要接收內科病人,「最初接收的內科病人較『醒目』,行得走得,住了三幾日,病房內開始有病人發燒,出了檢測報告證實感染新冠病毒,上頭指示『即刻彈開』,叫我們用透明屏風頂住先,再通知感染控制組收症」。她說,2月時感染隔離病房尚有床位可接收其他病房突然染疫的病人,但其後感染病房爆滿,染疫病人只能留在原房隔離。

《大公報》獲得兩張外科病房內的確診病人隔離照片,其中一幅顯示,院方僅以透明塑膠屏風「圍封」三張病床,職工表示,該三張病床的患者是住院期間突然染疫。照片可見,塑膠屏風的高度並不能到達天花板,屏風內有一部IQ Air空氣淨化機,有一條類似抽油煙機的管口向着病床,另一條管口伸向天花板。病房職工說,IQ Air把病人的病毒吸入淨化後再向天花板排出,每間病房獲發一部,當病房內有多於一名染疫病人,淨化機便輪流用,「IQ Air推得,邊個嚴重啲就吸邊個,未有得用部機的染疫病人推向病房一角,貼近窗口。」陳姑娘說,染疫病人會被聚集在一起隔離,最初每間病房只有一至兩人染疫,近日增至兩至三人,有些外科病房更出現四名染疫病人,近窗口的床位用盡,便會把染疫病人安排到房間近洗手盆的另一邊,方便他們洗手消毒,「以一個病格8張病床計,病房中間的病人是乾淨(無染疫)的」。

另一張相片顯示,病房中一張病床以布簾包圍,負責該病房的職工李姑娘表示,因資源有限,唯有用土炮方式「圍封」確診病人,「未找到屏風隔離,臨時拉埋張床嘅布簾,左鄰右里病人合適的話,我哋畀兩個外科口罩佢戴住」。另一名病房職工說,部分普通病房設有自動門隔離,雖然不是負壓病房,但總比用屏風或布簾隔離染疫病人的傳染風險低。

議員倡病人上房前做快測

有職工說,曾有一名內科病人住院20多日才染疫,相信是在病房內感染;但亦有情況是在急症室做核酸檢測的病人,未有報告便推上病房,其後檢測結果是陽性,但已不能調動往感染病房。立法會議員林哲玄醫生指出,情況危急要推病人上房開藥或做手術,未能花幾小時等待核酸檢測報告可以理解,他建議在可行情況下,為病人先做快速抗原測試。

林哲玄又說,膠屏風隔離及空氣淨化機等屬輔助設施,用以帶走新冠病毒,最重要是病房的換氣量足夠,避免交叉感染,普通病房職工要穿齊最高規格的防護裝備。另外,染疫病人不能在普通病房內插喉或吸高濃度氧氣,因會產生氣凝膠令病毒在空氣中停留更久。他表示,現在公營醫療體系不足以負荷新冠病人,資源有限下醫院存在一定風險,「無事唔好入院,無事盡快出院」。

對於公院普通病房用膠屏風或布簾臨時圍封染疫病人,前食物及衞生局局長高永文表示,未到醫院實地了解不能提供建議,但認為醫管局需做好更多措施,保障職工及非新冠病人。