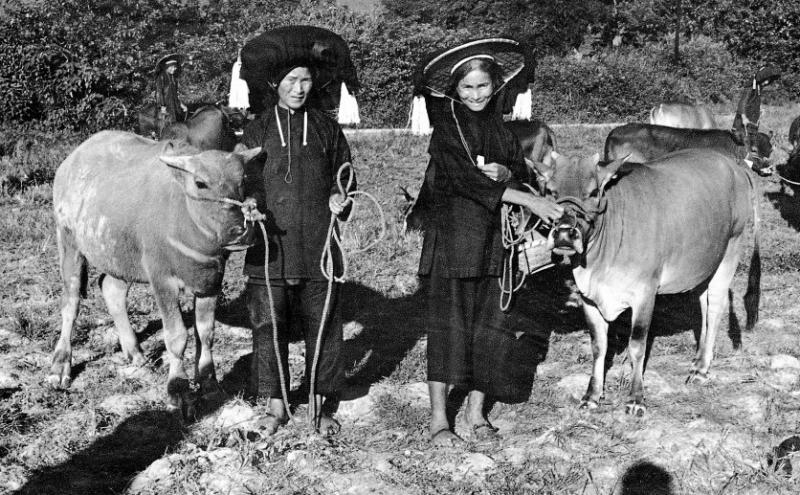

圖:嘉道理農業輔助會於農耕時代,共送了3367頭牛給本港農戶。圖為1959年兩名沙頭角寡婦各獲贈一頭耕牛。\嘉道理農場提供

對於流浪牛的問題,以往政府少有理會,只有收到滋擾投訴時,漁護署才會出動捕捉牛隻。2002年12月4日,當時的衞生福利及食物局局長楊永強,曾以書面回覆立法會議員指,牛隻並非受保護動物,沒有重要的保育價值,當局沒有制訂特定措施保護或安置牠們。

2011年有市民在梅窩被水牛襲擊,牛角刺穿大腿造成重傷,事件引起當地村民不滿。同年,漁護署在壓力下成立牛隻管理隊,處理流浪牛問題。在「牛隊」未成立前,被捉的流浪牛只能「認命」,全被送進屠房宰殺。據2002年1月至12月4日的資料,漁護署當年共捕獲282頭黃牛和49頭水牛,該批流浪牛大部分命運堪虞。

牛隻管理隊成立後,政府對流浪牛政策開始改變,被捉牛隻不再送往屠房,改為盡量野外放生,只有部分經獸醫評估不適宜放生的才被人道毀滅。

過去三年,漁護署每年平均處理約200宗牛隻傷病個案,大部分為輕微受傷,而經絕育或治愈的牛隻,漁護署都會在牛耳釘上牌仔作識別和記錄。治愈牛隻會被送返遠離民居的同區郊野公園回歸大自然。現時據漁護署網站資料顯示,「認同黃牛和水牛是本港農村生活歷史遺產的其中一部分」。