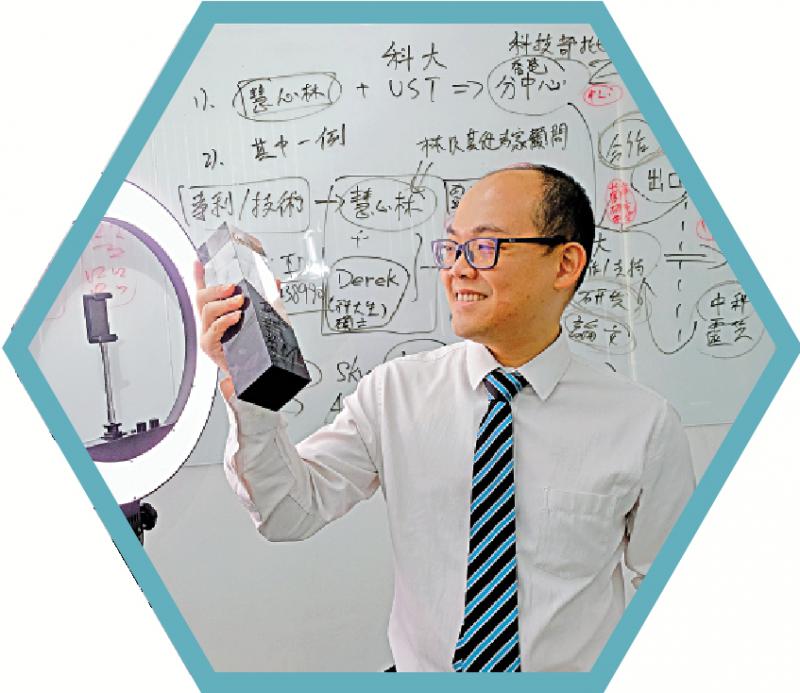

圖:鄧文俊表示,在港創業的壓力比內地大,成本比內地高,但發展空間比內地窄

「到內地發展能發揮我哋公司技術嘅優勢。」兩位已在大灣區創業的港青鄧文俊和李嘉俊,異口同聲地指出,在大灣區創業是未來趨勢,而內地的應用科技、交通建設帶來的生活便利亦留住了他們的心。以擴增實境(AR)技術創業的鄧文俊,將技術與商業活動結合,帶來商業價值。同樣憑虛擬技術創業的李嘉俊則製作動畫,他表示,內地已有成熟市場,下一步將開拓東南亞及北美市場,借助香港品牌走出國際。\大公報記者 楊 州(文) 文 澔(圖)

單調重複的工作令八十後港青鄧文俊感到沉悶,三年前毅然放棄月薪近四萬元的IT行業工作。他覺得「一天嘅生活重複365次」並不等於「活咗365天」,當時的老闆求穩而不敢冒險,自己的新想法無發揮空間,抱着這份「不甘於重複」的信念,他決定辭職帶着創業夢去嘗試新事物。

把AR與商業活動結合

裸辭一個月後,鄧文俊看到外國的AR技術熱潮,覺得AR前景廣闊,便憑着10年寫程式的經驗「膽粗粗」創辦AR公司,他以兩萬元起動,辦公室便是家裏的一張床,公司共三人,只有他是全職。新公司未有案例,他主動找大客戶合作,其AR軟件被國際服裝品牌看中,為日後發展打響頭炮。

隨着香港生意愈做愈好,半年內賺得七位數,鄧文俊便放眼大灣區其他城市,他說:「AR喺香港咁大商機,而內地提倡大灣區,究竟會唔會喺內地搵到更大嘅市場。」由於不熟識內地創業環境和政策,他前年隻身到廣東省了解政策和經濟發展情況,第一站是東莞松山湖,兩個月走遍廣州、珠海等八個城市的高新區、開發區及核心商業區。他指大灣區交通網絡發達,易於穿梭城市,「能夠兩、三天跑一個城市,節省時間。」

「當時無計劃去幾耐,每去一個地方前都會打電話畀媽媽,佢開頭都擔心我,問點解去咁耐唔返香港。」鄧文俊說,母親、合夥人均不理解他為何急於進軍內地市場,甚至合夥人選擇中途退出,但他堅定認為AR發展趨勢會在大灣區,「嗰度先係真正發揮到港人嘅技術、同國際接軌等優勢。」因為內地AR側重娛樂方面,而他是將AR與商業活動結合,包括分析背後的銷售、統計等數據,為客戶帶來商業價值。

基建令往返兩地快捷

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確要求支持港澳青年和中小微企業在內地發展,鄧文俊搭上了這趟快車,於去年四月成功落戶東莞松山湖港澳青年創新創業基地。受惠於當地政策,他獲落戶補貼十萬元人民幣,因AR商業方案大受歡迎,很快賺到東莞第一桶金——十萬元人民幣,為他留在當地發展打下「強心針」,他其後大膽投資100萬元,高峰期聘請15名員工。他說,公司為實體零售提供AR技術方案,與東莞生產智能製造的產業很匹配,當地可為其提供大量的客戶資源。

為方便工作,鄧文俊八成時間留莞,當地為港澳創業者提供房租補貼,單位面積不超過60平方米補貼1800元,每兩周回港一次。家住東涌的他坦言交通基建是重要因素,高鐵和港珠澳大橋拉近他與東莞和珠海的距離,「屋企去東莞或珠海只係100分鐘左右,其實好快,就算去觀塘都要個半鐘,柴灣甚至兩個鐘頭。」

同年八月,鄧文俊到珠海設分公司,開拓人工智能(AI)等新業務,選址珠海是看中大橋帶來的便捷。鄧表示,創業初期以項目形式進行,及後橫向發展轉型為平台,東莞繼續對接廠商、產品升級等業務,珠海則負責AI技術、醫療應用等領域,將各城市的優勢結合。鄧文俊期待未來通車的深中通道,屆時往來東莞、珠海和香港會更方便快捷。