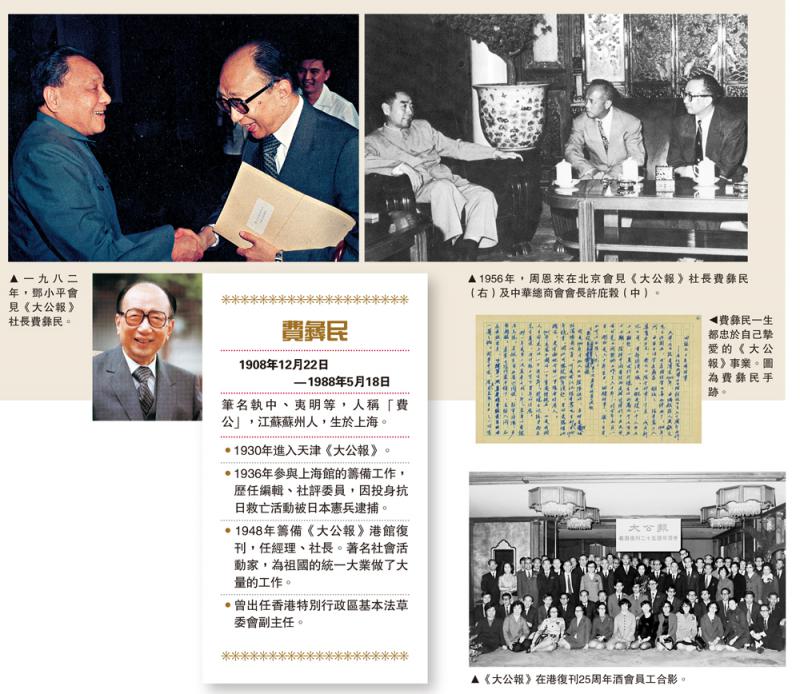

圖:一九八二年,鄧小平會見《大公報》社長費彝民。

為《大公報》服務近一甲子、執掌香港版四十年的費彝民,將畢生精力奉獻給了這份報紙。他曾說過,自己人生幸遇三位導師:張季鸞教他做記者、愛祖國;胡政之教他辦報紙、管全局;周恩來教他為國家辦事,為人民服務。他「決心拋棄一切,撕毀出國留學護照,誓言投身報業,當一輩子新聞記者。」擔任大公報社長之後,費彝民依舊經常拍發新聞專電,撰寫文章。\馬浩亮(文)

1987年5月14日,《大公報》出版第三萬號時,在頭版發表了社長費彝民寫的《一萬號到三萬號》,追述了60年來續辦《大公報》的經歷,也充滿深情地回顧了他與《大公報》的深厚情緣。這堪稱是一部《大公報》的「簡史」,亦是費彝民個人的一份「簡歷」。從一萬號到三萬號,他與《大公報》共同走過了近六十年的風雨歷程。

執掌大公 奉獻畢生

1925年,17歲的費彝民剛剛從北京高等法文學堂畢業,進入隴海鐵路總公所工作,與張季鸞相識。次年,張季鸞與吳鼎昌、胡政之籌備「新記大公報」,便馳書邀費彝民赴天津工作。而費彝民因父母在堂,且原職務難辭而婉卻。

但費彝民是《大公報》的忠實讀者。1930年他調職瀋陽,便由張季鸞聘為《大公報》駐遼寧通信記者。受胡、張二公「文人辦報,辦報救國」思想影響,他「決心拋棄一切,撕毀出國留學護照,誓言投身報業,當一輩子新聞記者。」他也以實際行動,踐行了這一誓言。

1931年5月22日,《大公報》隆重地慶祝出版一萬號,冠蓋雲集,創下中國報業史的空前盛況。費彝民也提前寫了一篇《談大公報的使命》寄到報館,發表在22日當天第十五版頭條。

費彝民認為:「大公報館可以說是一部分讀者的一個大規模的、廣義的函授學校,主筆先生便是大教師,報紙便是課本」。因此,《大公報》有「訓導社會的使命」,特別是三點:介紹公民常識,鼓吹社會上有價值的行為或功績,對事關國是的重大問題做系統的討論研究。可以說,費彝民後來執掌《大公報》的新聞工作思想,也發軔於此。

百折不撓 反抗日寇

「九一八」事變爆發後,費彝民擠上一輛難民火車,才得以返回天津,正式加入《大公報》。不料,旋即又趕上了天津事變。日軍封鎖租界,當時在旭街出版的《大公報》,無法運出。

在此次緊急事件的處置過程中,費彝民的才幹得到充分展現。面對封鎖,《大公報》報館沒有絲毫消極等待。胡政之和費彝民馬上動身到法租界,多方奔走尋找新館址,連夜辦好了租房、登記等一切手續。張季鸞在日租界內指揮全館員工通宵拆卸機器、字架,到新館址重新安裝,連夜編排。第二天《大公報》照常出版,運往全國各地。

費彝民後來說:「這是大公報第一次以百折不撓的精神為抗日而做出的艱苦奮鬥,在全國讀者面前,表現了大公報同仁頑強不屈的戰鬥精神,和大家愛國愛報的英勇氣概。」

1936年4月,鑒於華北局勢危急,《大公報》提前部署,創辦上海版。費彝民被調至滬館工作。1937年12月,上海《大公報》停刊,費彝民留守孤島,其間曾擔任《文匯報》主筆、法國哈瓦斯通訊社(法新社前身)中文部主任。1945年6月18日,上海日本憲兵隊逮捕了為《文匯報》工作的費彝民等5人,後經營救獲釋,前往重慶《大公報》,直到抗戰勝利後返滬。

費彝民的組織與管理才能,得到了胡政之的充分信任。1948年3月,胡政之率費彝民、李俠文等人赴港籌備復刊《大公報》港版。費彝民任港館經理,擔負實際責任。

3月15日,香港《大公報》正式復刊。復刊號報頭下印有「第15934號,督印人費彝民」。復刊一個多月,胡政之病逝。1952年,費彝民擔任香港大公報社長,直到1988年辭世。

牽線搭橋 為國奔波

擔任大公報社長之後,儘管報館內外事務繁重,但費彝民依舊經常拍發新聞專電,撰寫文章。《大公報》是向國際社會介紹新中國的重要輿論窗口,而費彝民亦是一位溝通海峽兩岸、國內國際的「超級聯繫人」。

1963年,香港上演了一次近代京劇史上史詩級的會面。已定居台灣的「冬皇」孟小冬,與來自北京的馬連良、張君秋等人,在闊別十幾年後首次重逢,而地點,就是大公報社長費彝民的會客室。正是費彝民的牽線搭橋,讓孟小冬答應回港觀看了馬連良等人的演出,並暢敘友情。

很多難於蜀道的事,到了費彝民手中,似乎都變得遊刃有餘。《大公報》同仁讚譽他是「處理對外關係的第一流人選」(唐振常語),就連一些對立人士,也佩服他是「統戰高手」。

華人女作家韓素音曾對新中國抱有偏見,費彝民卻成功說動她1956年回國。韓素音首次見到周恩來就被其人格魅力折服,以後回國與周恩來見面前後多達8次。

至於費彝民本人,與周恩來見面就更多了。他曾說「周恩來總理一生為公,鞠躬盡瘁,我先後蒙他接見五十多次……」1958年,有一次在中南海西花廳,「談到大公報的時候,總理說:我們肯定大公報三點:一、大公報是一貫愛國的;二、你們是堅決抗日的;三、你們培養了不少有用的新聞人才,並為黨和國家所用。」

費彝民說:「以我個人而言,過去六十年先後受張季鸞、胡政之兩位前輩的訓導:張公教我如何做記者、愛祖國。胡公教我如何辦報紙、管全局。全國解放後,又蒙周恩來總理教我如何為國家辦事,為人民服務。」

推動交流 不遺餘力

改革開放之後,費彝民依舊奔走於香港與內地,為港商投資內地、香港回歸、文化交流等,作了大量工作。

1982年6月15日,鄧小平會見費彝民等港澳部分人大代表、政協委員時,首次正式通報:「到1997年必須收回香港主權……但對香港仍要繼續維持自由港、貿易金融中心不變。」1985年,香港基本法起草委員會成立,費彝民出任副主任委員。

1982年3月,法國駐港總領事代表法國政府授予費彝民榮譽騎士勳章,並稱讚他:「生活本身處於永恆的變化之中,關鍵是能夠忠於自己,忠於自己的親人,忠於自己的祖國,而費先生正是這樣的人。」

如果還要加上一句的話,那就是,費彝民始終忠於自己摯愛的《大公報》事業。