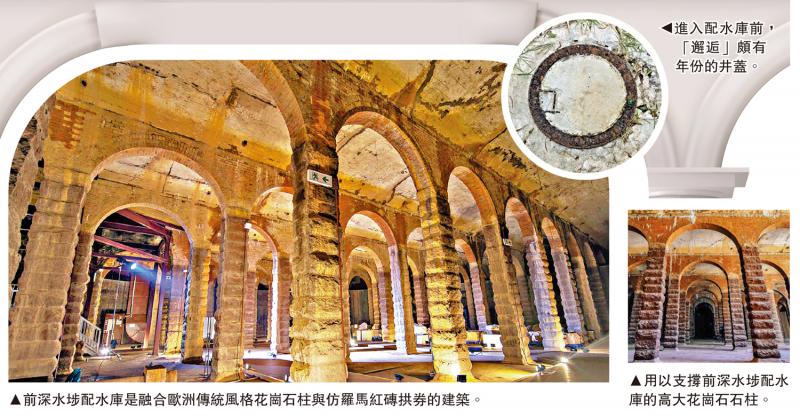

圖:(左)前深水埗配水庫是融合歐洲傳統風格花崗石柱與仿羅馬紅磚拱券的建築。(中)進入配水庫前,「邂逅」頗有年份的井蓋。(右)用以支撐前深水埗配水庫的高大花崗石石柱。

在繁忙都市生活中,放慢腳步才能探尋城市之美。深水埗在不少人眼中是一個老城區,但其人文歷史十分值得城市漫步者前去探索一番,流連在星羅棋布的大街小巷,看見市井生活的同時,還能感受歷史的厚重和溫度。前深水埗配水庫作為一級歷史建築,是這座城市重要的歷史遺跡之一,自開放公眾參觀之後,便成為眾多城市漫步者都想要去一探究竟的所在。\大公報記者 劉毅(文、圖)

如若想深入了解一座城市的人文和歷史,城市漫步(citywalk)與其說是一種新興的生活方式,毋寧說是發現城市人文之旅。深水埗作為一個十分市井的存在,不缺乏懷舊的街道和老店,甚或者是近年新進加入該區的文青咖啡室等。再往深一層發掘,該區其實還有不少歷史遺跡,它們曾是人們生活中的不可或缺,如今作為觀光地,吸引着海內外的遊客。

花崗石柱搭紅磚拱券

前深水埗配水庫即是這樣一處引人入勝之地。其於上世紀70年代停用,2020年底再次重現世間,次年6月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。如今,出於保護遺址的目的,水務署面向公眾開放有限度的入場參觀,網上預約導賞團參觀需要提前至少一個月,才能約到心儀的時間段,怎一個火爆了得。

大公報記者以公眾身份報名參加,去到之時天氣尚非清涼,跟隨一班團友,穿過深水埗熙熙攘攘的鬧市區,登上主教山343級台階,汗水已浸透衣衫,及至去到一個視野寬闊的平台後,涼風襲來,即來到了前深水埗配水庫的入口。所謂一步一歷史,地上草皮之間,是上了年頭的井蓋,仔細端詳,井蓋上的英文字昭示着它的歲月,原來這口井的製造年代可追溯至19世紀。

繞過這塊承載歲月的井蓋,就可以做好進入配水庫的準備了。端着小心扶着扶手梯蜿蜒而下,沿途可看到配水庫以歐式砌法砌成的紅磚拱頂,上承混凝土拱形天花,下連花崗石柱。繼續沿階梯而下,就來到了恍如地下宮殿一般的前深水埗配水庫,光線雖不似地面清晰,但好在現場有探照燈裝備,亮光投射在磚石之上,留下斑駁的剪影,無聲傾訴着九龍供水歷史。

身處配水庫,眼前是壯麗的大型拱頂,排列整齊的仿羅馬式立柱,恍惚間,宛如來到了古羅馬地下的建築遺跡,思緒被導賞人員喚回,他在詳細介紹配水庫如何作為一個大水缸,為千家萬戶輸送食水,內心不禁感慨前人智慧及精細,縱然只是一座地下配水庫,在保證其實際功用的基礎上,居然建造得如此考究。

匠心獨運細節藏巧思

整個配水庫由幾根高大花崗石柱撐起,內部開闊,每塊花崗石為2尺長,1尺6吋闊和1尺高,表面粗琢,中部凸出。每條石柱的基座均為混凝土,其上為14塊花崗石。為了令公眾進一步看得清楚,現場更設有特別景點,展出配水庫所使用的紅磚和花崗石塊。

再走上幾步,在花崗立柱之間,能見到一些散落的巨型碎石,應是來自幾條斷裂的石柱。而這些籠罩在探照燈射出的黃光之中,再上周圍的仿羅馬式建築特色,呈現出古典又不失古樸的氛圍。目之所及皆是建築之美,看得多了又會忘記這裏其實只是一座配水庫,但耳邊的偶爾從岩壁上滲出滴答作響的水聲,又讓人聯想到配水庫還在投入使用的那些年。此外,配水庫當中清晰可見的靜水井,足以展現當年配水庫的運作流程,何以用浮波原理控制水流移動速度。

從2020年底發現這處遺跡到今時今日,配水庫的陳列,及保存完整性,可感香港水務署之努力,諸如在配水庫外露部分加裝玻璃天窗,用以加固及保護建築結構,參觀者使用的樓梯也很是堅固,據說當時的工作人員會站在扶梯之上查看配水庫水位高低。此外,行人經過的路線還設有風扇和相應的通風以及消防設備,諸如此類。

伴隨時間發展,今日的深水埗配水庫雖然沒了往日的功用,但它並未真正遠離人們生活,今人漫步其中,不僅可以欣賞建築特色,更可了解香港水務發展歷史,它是活生生的歷史證明。