圖:公民與社會發展科

【第一部分】題目資料及問題、答案

細閱以下的資料

資料A:取材自2023年人民網有關航天科技發展的專題文章

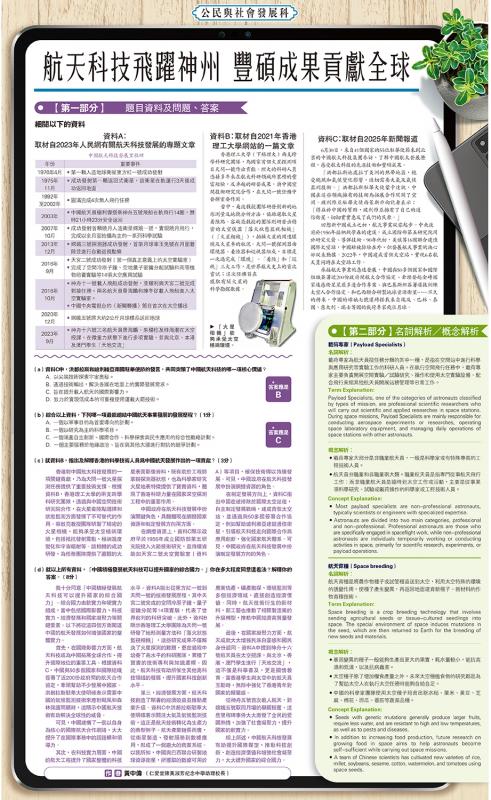

資料B:取材自2021年香港理工大學網站的一篇文章

香港理工大學(下稱理大)兩支跨學科研究團隊,為國家首個火星探測項目天問一號作出貢獻。理大的科研人員憑藉多年來在航太科研領域所累積的豐富經驗,及卓越的研發成果,與中國空間技術研究院合作,在天問一號任務中發揮重要作用。

當中,吳波教授團隊研發創新的地形測量及地貌分析方法,協助選取火星着陸點。容啟亮教授的團隊則研發出精密的太空儀器「落火狀態監視相機」(「火星相機」),拍攝火星的周遭環境及火星車的狀況。天問一號探測器由環繞器、着陸器和巡視器組成,目標是一次過完成「環繞」、「着陸」和「巡視」三大工作,是世界航天史上的首次嘗試;這次任務旨在獲取有關火星的科學勘探數據。

資料C:取材自2025年新聞報道

6月30日,來自41個國家的55位駐華使節來到北京的中國航太科技集團參訪,了解中國航太發展歷程,感受航太科技的先進技術和豐碩成果。

「洪都拉斯地處拉丁美洲的熱帶地區,飽受颶風和氣候變化影響,迫切需要大氣及氣候監測技術。」洪都拉斯駐華大使蒙卡達說,中國在這些領域擁有的技術為拓展合作開闢了空間。玻利維亞駐華大使西萊斯亦向記者表示:「得益於中國的幫助,玻利維亞擁有了自己的通信衛星,切切實實惠及了我們的民眾。」

回想新中國成立之初,航天事業從零起步。中央政府於1956年接納錢學森的建議,成立國防部第五研究院用於研究火箭、導彈技術。90年代初,美俄等16國聯合建造國際太空站,中國雖被排除在外,但發展航天事業的決心卻從未動搖。2022年,中國建成首個太空站,實現6名航天員同時在太空站工作。

承接航天事業的急速發展,中國與50多個國家和國際組織簽署近200份政府間航太合作協定、牽頭發起金磚國家遙感衛星星座多邊合作專案、與巴基斯坦簽署選拔訓練太空人合作協定、和巴西聯合研製地球資源衛星……不久的將來,中國的嫦娥七號還將搭載來自埃及、巴林、泰國、意大利、瑞士等國的載荷專家飛往月球。

(a)資料C中,洪都拉斯和玻利維亞兩國駐華使節的發言,共同突顯了中國航天科技的哪一項核心價值?

A. 以尖端技術探索宇宙奧秘。

B. 通過技術輸出,解決各國在地面上的實際發展需求。

C. 旨在提升載人航天的國際影響力。

D. 致力於實現低成本的可重複使用運載火箭技術。

*答案應是B

(b)綜合以上資料,下列哪一項最能總結中國航天事業發展的發展歷程?(1分)

A. 一個以軍事目的為首要導向的計劃。

B. 一個以研究為主的科學項目。

C. 一個涵蓋自主創新、國際合作、科學探索與民生應用的綜合性戰略計劃。

D. 一個主要服務於地緣政治、旨在與其他大國進行對抗的競爭計劃。

*答案應是C

(c)就資料B,指出及解釋香港的科學技術人員為中國航天發展作出的一項貢獻?(3分)

香港對中國航太科技發展的一項關鍵貢獻,乃為天問一號火星探測任務提供了重要技術支撐。根據資料B,香港理工大學的兩支跨學科研究團隊,通過與中國空間技術研究院合作,在火星着陸點選擇和狀態監測方面發揮了不可替代的作用。容啟亮教授團隊研製了精密的火星相機,能夠承受太空極端環境,包括抵抗發射震動、極端溫度變化和宇宙輻射等。該相機的成功研發,為任務團隊提供了直觀的火星表面影像資料,既有助於工程師掌握探測器狀態,也為科學家研究火星地表特徵提供了寶貴資料,體現了香港科研力量在國家深空探測工程中的重要作用。

中國政府在航天科技發展中扮演關鍵角色,具體體現在調撥國家資源和制定發展方向兩方面。

在調撥資源上,資料C顯示政府早於1956年成立國防部第五研究院投入火箭技術研究,並持續資助如天宮二號太空實驗室(資料A)等項目,確保技術得以持續發展。可見,中國政府在航天科技發展中扮演調撥資源的角色。

在制定發展方向上,資料C指出中國在被排除於國際太空站後,自主制定發展戰略,建成首個太空站,並通過與50多國簽署合作協定,例如幫助玻利維亞建設通信衛星,引導航天科技走向國際合作與應用創新,強化國家航天體系。可見,中國政府在航天科技發展中扮演制定發展方向的角色。

(d)就以上所有資料,「中國積極發展航天科技可以提升國家的綜合國力。」你在多大程度同意這看法?解釋你的答案。(8分)

我十分同意「中國積極發展航天科技可以提升國家的綜合國力」。綜合國力由軟實力和硬實力組成,當中包括國際影響力、科技實力、經濟發展和國家凝聚力等關鍵要素。以下將從這四個方面闡述中國的航天發展如何增強國家的整體實力。

首先,在國際影響力方面,航天科技成為中國拓展全球合作、提升國際地位的重要工具。根據資料C,中國與50多個國家和國際組織簽署了近200份政府間的航天合作協定,牽頭幫助不少發展中國家。洪都拉斯駐華大使明確表示需要中國的氣候監測技術來應對颶風和森林保護問題時,這顯示中國航天技術有助解決全球性的威脅。

可見,中國建構了一個以自身為核心的國際航天合作網絡,大大提升了在國際事務中的話語權和領導力。

其次,在科技實力層面,中國的航天工程提升了國家整體的科技水平。資料A指出從東方紅一號到天問一號的技術發展歷程,其中天宮二號完成的空間冷原子鐘、量子密鑰分配等14項實驗,代表了世界前列的科研突破。此外,資料B顯示香港理工大學團隊為天問一號研發了地形測量方法和「落火狀態監視相機」,這些研究成果不僅解決了火星探測的難題,更在過程中培養了高水平的科研團隊,累積了寶貴的技術專利與知識產權。因此,航天科技有助所催生其他高科技領域的發展,提升國家科技創新水平。

第三,經濟發展方面,航天科技創造了顯著的經濟效益並推動產業升級。資料C中洪都拉斯駐華大使明確表示關注大氣及氣候監測技術,這正是航天技術轉化為生產力的典型例子。航天產業鏈長而廣,從衛星製造、發射服務到數據應用,形成了一個龐大的商業系統。以我所知,中國與巴西聯合研製地球資源衛星,所獲取的數據可用於農業估產、礦產勘探、環境監測等多個經濟領域,直接創造經濟價值。同時,航天技術衍生的新材料、新工藝也推動了相關製造業的升級轉型,推動中國經濟高質量發展。

最後,在國家凝聚力方面,航天成就大大增強民族自豪感和國民身份認同。資料A中提到神舟十六號航天員在太空授課,與北京、香港、澳門學生進行「天地交流」,這不僅是科學普及,更是國情教育。當香港學生與太空中的航天員互動時,無形中強化了香港青年對國家的歸屬感。

從神舟五號首次載人航天,到嫦娥五號取回月壤的舉國振奮,這些里程碑事件大大激發了全民的愛國熱情,加強了社會凝聚力,提升國家的軟實力。

綜上所述,中國航天科技發展有助提升國際聲望、推動科技創新、創造經濟價值和增強社會凝聚力,大大提升國家的綜合國力。

作者黃中偉(仁愛堂陳黃淑芳紀念中學助理校長)

【第二部分】名詞解析/概念解析

載荷專家(Payload Specialists)

名詞解析:

載荷專家為航天員按任務分類的其中一種,是指在空間站中進行科學與應用研究等實驗工作的科研人員。在執行空間飛行任務中,載荷專家主要負責開展空間實驗/試驗研究、操作和使用太空實驗設備、配合飛行乘組其他航天員開展站務管理等日常工作。

Term Explanation:

Payload Specialists, one of the categories of astronauts classified by types of mission, are professional scientific researchers who will carry out scientific and applied researches in space stations. During space missions, Payload Specialists are mainly responsible for conducting aerospace experiments or researches, operating space laboratory equipment, and managing daily operations of space stations with other astronauts.

概念解析:

•載荷專家大部分是非職業航天員,一般是科學家或有特殊專長的工程技術人員。

•航天員分職業和非職業兩大類。職業航天員是指專門從事航天飛行工作;而非職業航天員是臨時到太空工作或活動,主要是從事某項科學研究、試驗或載荷操作的科學家或工程技術人員。

Concept Explanation:

•Most payload specialists are non-professional astronauts, typically scientists or engineers with specialized expertise.

•Astronauts are divided into two main categories, professional and non-professional. Professional astronauts are those who are specifically engaged in spaceflight work, while non-professional astronauts are individuals temporarily working or conducting activities in space, primarily for scientific research, experiments, or payload operations.

航天育種(Space breeding)

名詞解析:

航天育種是將農作物種子或試管種苗送到太空,利用太空特殊的環境的誘變作用,使種子產生變異,再返回地面選育新種子、新材料的作物育種技術。

Term Explanation:

Space breeding is a crop breeding technology that involves sending agricultural seeds or tissue-cultured seedlings into space. The special environment of space induces mutations in the seed, which are then returned to Earth for the breeding of new seeds and materials.

概念解析:

•基因變異的種子一般能夠生產出更大的果實,耗水量較小,能抗高溫和低溫,以及抗病蟲害。

•太空種子除了增加糧食產量之外,未來太空種植食物的研究都是為了幫助太空人在執行太空任務時能夠自給自足。

•中國的科學家團隊使用太空種子培育出新水稻、粟米、黃豆、芝麻、棉花、西瓜、番茄等蔬菜品種。

Concept Explanation:

•Seeds with genetic mutations generally produce larger fruits, require less water, and are resistant to high and low temperatures, as well as to pests and diseases.

•In addition to increasing food production, future research on growing food in space aims to help astronauts become self-sufficient while carrying out space missions.

•A team of Chinese scientists has cultivated new varieties of rice, millet, soybeans, sesame, cotton, watermelon, and tomatoes using space seeds.