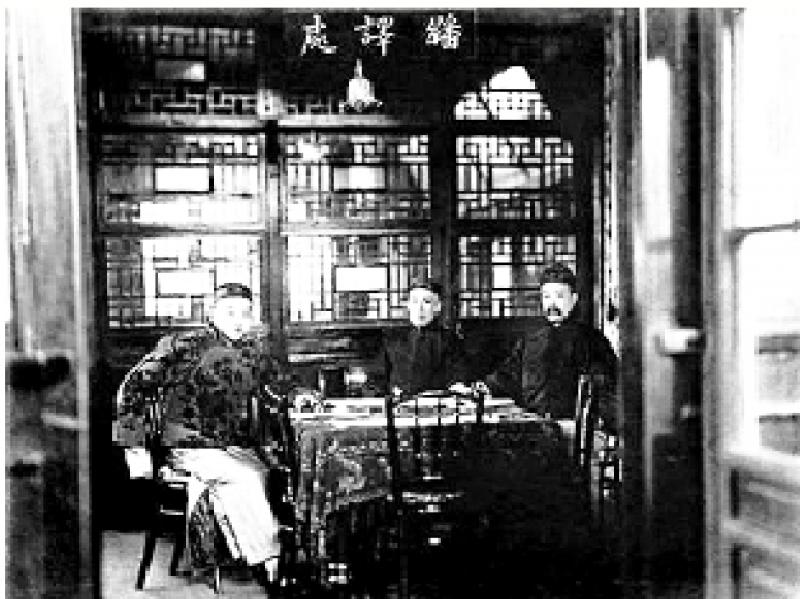

圖:徐壽(右),翻譯了《化學鑒原》,這是我國第一部化學書籍

1865年,江南製造局於上海成立,以製造機器、軍火為主,但在這一方面成績並不理想,反而附屬的編譯工作,卻成功地在近代西洋科學、技術思想的輸入中,佔一個十分重要的地位,對中國近代的科學化運動有重要的貢獻。

江南製造局對於中國近代軍需工業雖有貢獻,可是由於資本的缺乏,機器設備的簡陋,它的產品總是不能跟着時代走,與西洋新產品比較起來,往往相形見絀。所以當中國需新式武器及軍火時,還是要向外國購買。由於是官辦企業,整個製造局暮氣沉沉,業務不振。

近代世界各國工業化所以能夠成功,有賴於煤、鐵等工礦的發展。江南製造局的成績所以不好,關鍵是當時中國工礦不能有計劃地配合。李鴻章也知道:「船、炮、機器之用,非鐵不成,非煤不濟。英國所以雄強於西土者,惟藉此二端耳。」

當中國的開平煤礦開採有成績時,距離江南製造局成立的時間已經二十二年了;至於鐵礦和鋼鐵工業,如大冶鐵礦及漢陽鐵廠,其開採及建立的時間更晚,當開始生產時,中、日甲午戰爭已經打起來了!

1868年,曾國藩建議江南製造局兼行翻譯西洋書籍:「不必假手外人,亦可引申,勒成專書。」把洋人的科學技術和知識引入,再自行研究,日後可以自己寫書,不必再倚靠外人。

製造局的翻譯館,譯書達178本,其中關於自然科學者66本,軍事38本,工程、製造35本,醫學11本,農業七本,歷史及社會學21本,真是洋洋大觀。

日本且派人到製造局來購書,以為日文翻譯的參考。這些書籍第一時間把當時西方各方面的最新知識及發展向國人介紹,更是間接促成戊戌之百日維新與辛亥革命。