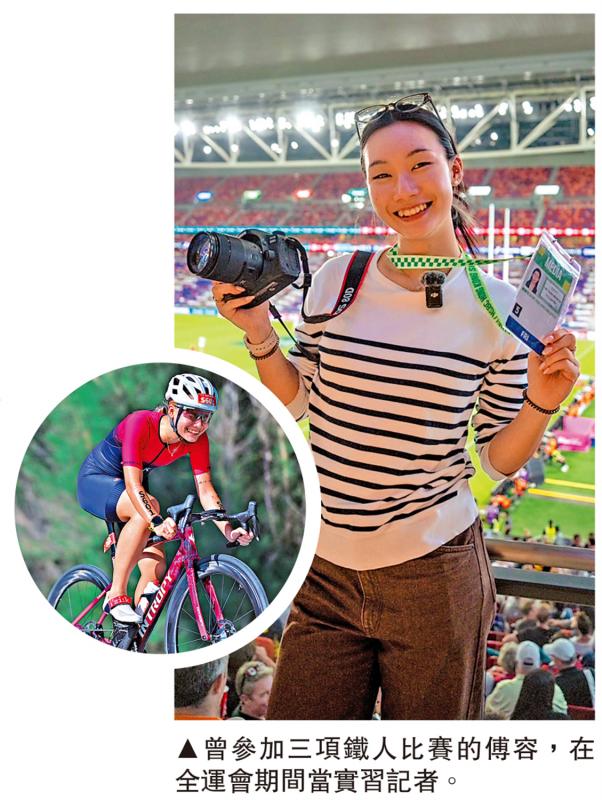

圖:曾參加三項鐵人比賽的傅容,在全運會期間當實習記者。

【大公報訊】記者邱梓茵報道:本屆全運會,不僅有香港高校的體育健兒參賽,亦有運動員出身的新聞系學生出任記者,為大家帶來精彩賽事訪問。

在2025亞洲三項鐵人半奧運距離錦標賽奪冠的傅容,同時也是香港浸會大學新聞系國際新聞組3年級學生。作為全運會實習記者的她,將發揮雙重身份優勢,負責全運會香港賽區與廣州賽區的體育報道。「我曾覺得體育競技過於殘酷,運動員總是在挑戰身體極限,似乎『違反人性』。運動員的分享,讓我逐漸理解、體會到『推動人類運動進步』的價值感。」日前她接受《大公報》訪問時如是說。

在三鐵領域露鋒芒

傅容是土生土長的廣州姑娘,2023年通過優異的內地高考成績敲開浸大之門,順利入讀浸會大學新聞系國際新聞組別。對她而言,香港不僅是求學之地,更是開啟多元發展的起點。自此,傅容延續自2022年傷病退役後對體育的熱情,開始在香港與廣州兩地開展三項鐵人訓練。她在今年的多項地區性三項鐵人賽事中屢獲佳績,包括香港青年三項鐵人挑戰賽季軍、廣東省三項鐵人錦標賽青年組第4名。

儘管在三項鐵人領域初露鋒芒,但傅容並未急於確定專項發展方向。本屆全運會,她選擇以實習記者的身份負責全運會香港賽區與廣州賽區的體育報道。「香港賽區的單車(公路)、三項鐵人、馬拉松,還有廣州賽區的田徑項目,都是我重點關注的領域。」傅容表示,運動員的經歷讓她在報道中更具優勢:「其他記者可能會問運動員『今天心情如何』、『在香港吃了哪些美食』,但我更關心他們『比賽前如何調整狀態』、『面對強手時的戰術規劃』,這些只有真正體驗過訓練的人才更好理解。」

在「專業運動員」為她打開體育記者第六感的同時,也給她設下難題:如何將專業運動員的敏銳感知、觸覺傳達給觀看新聞的普羅大眾。傅容直言,自己沒少在此處下工夫。除了「體育迷」關注的比分戰術,她亦會關注運動員的個人故事──譬如在賽事中需要克服的心理困難,要如何才能變得「更強、更好」,這些都是能夠在日常生活中克服過困難的普通讀者能夠共感的部分,「我們要保持專業性,然後也要能夠把大眾想要的、跟體育相關的東西傳達給他們。」

作為學生、運動員兼實習記者,傅容在時間分配上要求較高。賽季期間,她的訓練時長通常高達每周21至23小時。她的「時間管理秘笈」,從每周日晚的規劃開始。「關鍵在於主動地規劃(active planning)。」傅容說,「提前知道自己要做什麼,將時間分成塊狀,主動規劃,而非讓大腦處於無序狀態。」比如當周有論文任務時,她便會一邊進行長達5至6小時的室內騎行訓練,一邊「腦子不停動」,針對性地梳理出寫論文的任務推進思路、細節規劃,「不用讓自己那麼累──這種方式不僅充分利用了時間,還能避免精力的浪費,我認為具有一定的推廣價值,應當有科學依據支撐。」

在2022年由於傷病無奈從七項全能退役後,傅容對於是否堅持體育生涯曾有過搖擺。2024年,浸大主辦的巴黎奧運會主題分享會成為她人生的重要轉折點──來自不同項目的運動員現場分享傷病康復、堅持訓練的故事,讓傅容深刻理解競技精神,更加堅定自我,「我曾覺得體育競技過於殘酷,運動員總是在挑戰身體極限,似乎『違反人性』。運動員的分享,讓我逐漸理解、體會到『推動人類運動進步』的價值感。」