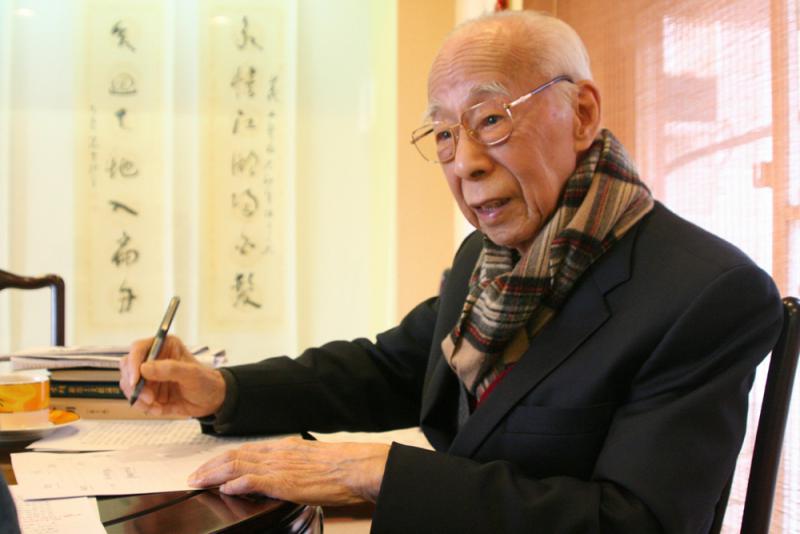

圖:饒宗頤抗戰年間滯留香港後,幾十年來始終關心修志事業

國學大師饒宗頤仙逝,是香港以至中華文化的重大損失。香港作家聯會會長、《明報月刊》總編輯潘耀明接受《大公報》專訪時慨嘆:「饒公是卷帙浩繁的大書。如果能及時做他的口述歷史,相信是珍貴的文獻!」饒公年輕時繼承父親遺志補編修志,來港後幾十年來亦一直關心修志事業,如今又一名歷史見證者凋零老去了,香港再不及早正視和搶救文化瑰寶,只會再留下唏噓與遺憾。潘坦言編修香港地方志,亟需政府實質支持,例如牽頭組織基金,以落實學者修志的初衷。\大公報記者 湯淩琰、呂少群

「饒公是中國文化的符號,香港一面文化的旗幟。」致力文化傳播事業的潘耀明說,饒宗頤的成就是後輩取之不盡用之不竭的寶庫,其奮鬥和自強不息的精神,給年輕人很大的啟發。他透露,2000年開始,香港作家聯會聯合社會文化界,向政府倡議成立香港文學館,如今十多年過去,當初參與倡議聯署的三十幾位作家,包括國學大師饒公在內,有六位已經過世,文學館依然沒有着落。

「香港一個七百多萬華人社會,卻沒有文學館,如何向下一代交代?」潘耀明指出,香港不缺人才,有饒宗頤這樣的國學大師,讀者最多的金庸的所有作品亦在香港完成,但這些都是民間自發的創作行為,「沒有政府支持,香港環境沙漠化,是人為造成的。」

大師承父遺志 修志先行者

只有文化才是長遠的。創立敦煌學、潮州學的饒宗頤,18歲就繼承父親饒鍔遺志,補編《潮州藝文志》而一鳴驚人,後來成為《潮州志》主編。抗戰年間因病滯留香港後,幾十年來始終關心並曾指導潮州修志事業。

潘耀明說,內地小至一個縣城有縣志,到市志、省志,十分齊全,「美國國會圖書館甚至保存一套完整的中國地方志,有幾千冊。」在全國範圍內,只有香港和澳門尚未編修地方志,相鄰的澳門政府已經撥款六億元,並聚集一批學者編撰,「香港的地方志工程,卻遲遲未開始。」2007年香港地方志工程啟動,可惜11年過去迄無寸進。

「香港是國際大都會,也僅僅是國際大商會,卻不是文化大都會。」潘耀明指出,編寫地方志,可以幫助港人更全面的了解香港,為後人提供系統的資料,亦可作為向世界介紹香港的權威的參考,「編寫地方志,終歸是政府行為。」

「香港沒有完整的資料,如何提升香港的國際地位?」潘耀明說,政府支持修訂地方志,未必需要直接撥款,但作為一個牽頭人,可以向類似賽馬會等機構及商界募集資金,並集合各方面專家學者共同研究商討。「修志屬於學術研究,政府不宜介入過多,但要有起碼的支持,如牽頭設立『地方志資金』,相信會有商會願意贊助。」

採訪見證人 「搶救」歷史

潘耀明續稱,編寫地方志,部分內容可以採用「口述歷史」的方法,聘請專人去採訪歷史的見證人,如目睹地區變遷的長者、逐漸消失的行業的前從業者。他舉例,紐約唐人街成立了華人口述歷史研究中心,有專人負責訪問老華人,亦有華人研究專家留駐。「這些人年齡愈來愈大,趁還有機會,將他們經歷的用文字記錄下來,為後人留下參考。」他補充,粵語流行曲奠基人之一的顧嘉煇先生,曾經表示願意為保留文化資源「做一些事」,「老人家已屆耄耋之年,沒有力氣親自寫,必須要有專人訪問才能成事!」有見於無數行業鼻祖、代表人物正在凋零老去,「搶救」工作仍未展開,潘耀明深表遺憾和焦慮。除了政府不支持,潘耀明坦承,還有一些政治因素。他認為,一些歷史事件已經過了很久,是非對錯並不是地方志要探討的,亦未必需要下結論,「可以放上照片、事件簿等原版資料,客觀介紹,不做總結,只作參考。」