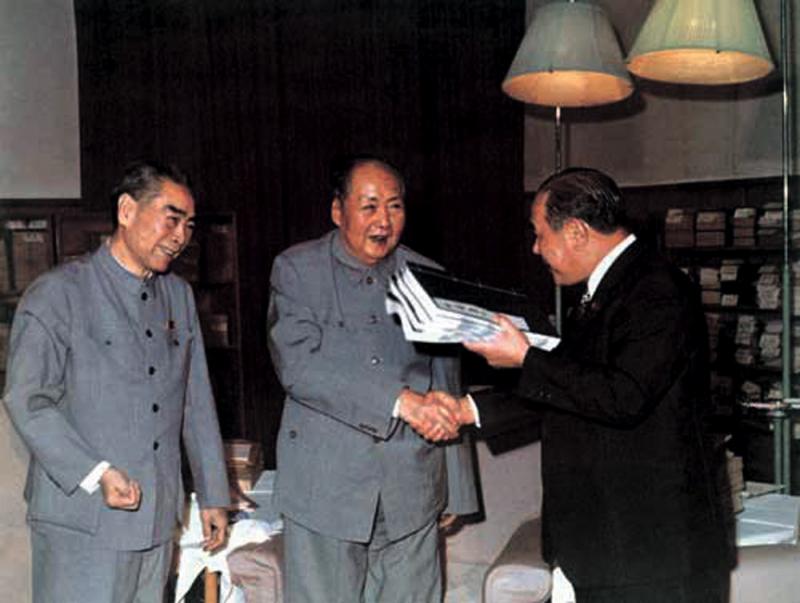

圖:1972年,日本首相田中角榮訪華,打破了中日高層交往的堅冰。在與毛澤東會面時,田中兩次提到《六十年來中國與日本》這本書

在《大公報》115年的歷史中,從1931年到1945年的14年,是最為苦難悲壯也最慷慨激昂的14年。

從獨家報道「九一八」事變,到兩位大公報記者在密蘇里艦上「會師」,《大公報》記錄了這段歷史的慘痛開局與偉大勝利。在每一個歷史關頭,這份報紙,用從前線硝煙中發回的帶血的新聞和圖片,用凝聚着深邃思考與深摯情感的評論和吶喊,來喚醒同胞、激勵國人,來以筆為劍、刺向日寇。

獨家報道「九一八」

一九三一年九月十九日,天津《大公報》刊登了一則《最後消息》,總共八十個字,內容是:「據交通方面得到報告,昨夜十一時許,有某國兵在瀋陽演習夜戰,城內炮聲突起,居民頗不安。鐵路之老叉道口,亦有某國兵甚多,因此夜半應行通過該處之平吉火車,當時為慎重起見,亦未能開行。」這是國內外媒體對「九一八」事變的最早獨家報道。

《最後消息》

一九三一年九月十八日下午,《大公報》已經得到了瀋陽異動的蛛絲馬跡。記者汪松年一直守候在天津鐵路局的電話機旁。到十九日凌晨一點,他終於接到從瀋陽打來的電話,隨即向編輯部報告了事件的發生。當時已經截稿,編輯部決定臨時從版面上撤下一塊,在第三版左下角刊登出了《最後消息》。

一九三一年九月十八日晚,日本關東軍炸毀了瀋陽柳條湖附近的鐵路,反誣中國軍隊破壞,炮轟中國東北軍駐地北大營,蓄謀已久的全面侵略東北開始了。

事變後率先採訪張學良

一九三一年九月十九日,正在北京的《大公報》總經理胡政之趕到協和醫院,第一時間獨家採訪了正在養病的張學良,寫成了《本報記者謁張談話》,這是「九一八」事變之後,外界首次看到張學良的態度。張在談話中承認:「君來為訪問瀋陽之新聞乎,實告君,吾早已令我部士兵,對日兵挑釁,不得抵抗,故北大營我軍,早令收繳軍械,存於庫房。」《大公報》以放大的粗黑字體刊出,舉國震驚。

《馬占山之教忠》

一九三一年十一月上旬,日軍向黑龍江江橋地區發起進攻,黑龍江省政府代主席馬占山率部節節抵抗,予敵以沉重打擊,當月十八日彈盡糧絕,不得不撤出齊齊哈爾。江橋抗戰打響了中國軍隊有組織抗擊日軍侵略的第一槍。

社評吶喊抗日

當月十九日,齊齊哈爾陷落。當晚,馬占山的通電傳到了《大公報》社,總編輯張季鸞提筆寫下了《馬占山之教忠!》一文,義正辭嚴地指出:「中國今日處最危險之境遇,然有一絕對前提:外患必禦,國土必守。歷史上亡國多矣,斷無拱手揖盜以亡者。」

記者潛東北秘密調查

一九三三年元旦,日軍又向山海關發起猛攻。中國守軍何柱國部奮起抵抗,浴血奮戰,幾乎全部陣亡。張季鸞在社評《日軍又在山海關尋釁!》中憤慨地吶喊:「日本的宗旨,是讓中日兩國同毀同盡。華北軍民,只有背水一戰,為國家民族爭人格,為子孫後代留生路!」

一九三三年九月十八日,「九一八」事變兩周年,《大公報》推出了一份「紀念特刊」,用四個版面刊登了一篇文章。這是《大公報》記者隻身潛入東北、冒着生命危險換來的一份秘密調查報告。

文章詳細描述了在日軍佔領下東北各地民眾的生活狀況,向世人介紹了日本對東北的掠奪,披露了日軍遍布東北各地的兵營,並介紹了日本殖民統治機關的組織架構。這篇文章後來定名為《東北勘察記》。