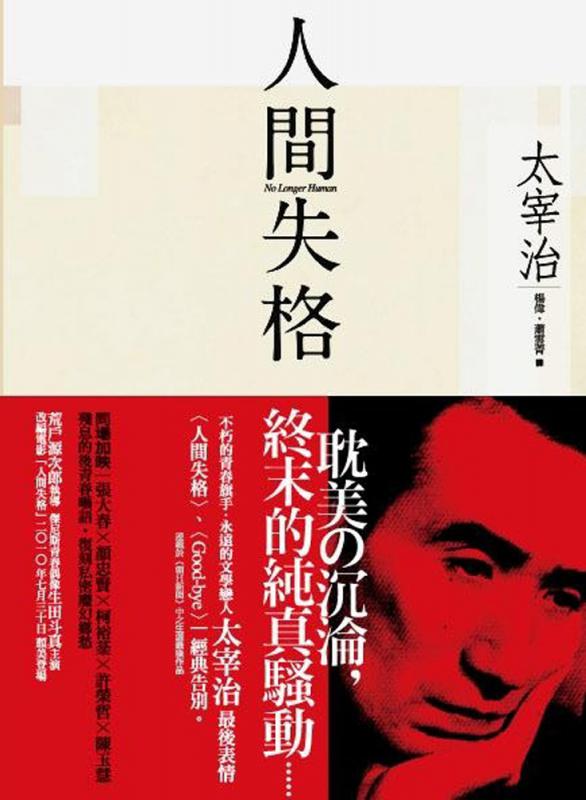

圖:《人間失格》是日本作家太宰治(1909-1948)的自傳體小說

太宰治很在乎自己的外貌,在《人間失格》中,有兩次提及到自己臉大這件事,連自認「不討女人喜歡」也歸功於它。於是我好奇地搜索出他的照片,男人托腮做沉思狀,臉頰清瘦,眼眶凹陷,若有所思。而剃光頭髮、穿中山學生裝的他臉部線條清麗,鼻樑挺拔,眉毛濃密,略有陰柔之氣。歲月如風穿透男人的無間冬夏,默默將俊美少年塑造成了遲暮大叔。

初看這位大叔帶着自嘲口脗說:「生而為人,我很抱歉」,只會淡然一笑,我以為自嘲背後往往藏着一顆強大的內心,納悶這樣的人竟會頻繁走上自絕之路。

隨着深入閱讀,我也慢慢走近了太宰治的內心世界,體會出他與「世間」的格格不入。太宰治成長於津輕地區首屈一指的富豪之家,按現在來說是標準的官二代,出身顯赫也罷,偏偏還有才華。他極喜愛泉鏡花和芥川龍之介的作品,在學生時代便立志成為作家。

裝滑稽逗笑圖融入人群

他的人生本該是波瀾不驚的,但正因成長環境,從小就學會了在人前掩飾自己。明明懼怕人群,卻通過扮演滑稽角色逗笑試圖融入,他說這是「我對人類最後的求愛。」太宰治毫不避諱地在《人間失格》中剖析自己,說自己過的是一種充滿恥辱的生活。他習慣了將很多時刻感受到的近乎狂亂的恐懼埋藏在心底,他說「從人們動怒的面孔中,發現了比獅子、鱷魚、巨龍更可怕的動物本性。」

面對這樣的動物本性,他選擇不抗爭也不辯解。內心的不自信讓他不斷地偽裝快樂,在外人眼中,他早就荒腔走板,不過是一個滑稽的畸形人罷了。他用「快樂」製作了一件隱身衣,將脆弱、懊惱、憂鬱、敏感封閉起來。他是「無」,是「風」,是「空」。惟有盡力自持,方不致癲狂。

拒成為粗鄙樂觀主義者

太宰治的「罪」意識在小說中反覆出現,他認為自己天生是一個背負罪惡感的人。於是,他在這部人生最後的中篇裏對充滿惡意和罪孽的世界吶喊:「我想死,我必須死,活着便是罪惡的種子。因為我更像一個醜陋的怪物,雖然很想普普通通地活得像個人,但社會卻一直將我當做一個怪物。我只想站在比你高的地方,用人類最純粹的痛苦與煩惱給你一記響亮的耳光。」這記耳光打得響亮,但仍舊是以懦夫的方式。「懦夫,連幸福都害怕,碰到棉花也會讓他受傷,他甚至會被幸福所傷。」

太宰治和情人跳河殉情,他個人並沒能成功逃離這個看似荒謬的世界,但情人的死亡卻成為了他背負的又一宗罪。不抵抗是罪嗎?罪的反義詞是什麼?他反覆拷問着。頭腦中突然出現杜斯妥也夫斯基的《罪與罰》,他是否正是用持續的墮落來懲罰自己的罪呢?他只相信死亡那一刻的純粹,拒絕成為粗鄙的樂觀主義者。

太宰治在二次大戰後提出「無賴派文學」一說,即用自嘲戲謔的口脗描述頹廢墮落的生活。但在看似無望的文字背後,恰恰透露出他對愛、信任、真實和自由的強烈渴望。他遇見香煙舖子的十八歲少女良子,她帶着一種「不知污穢為何物」的天真氣質,對他無條件的信任。「良子這種純真無邪的信任之心恰如綠葉掩映的瀑布一般賞心悅目。」他和她結了婚,戒了酒,開始勤奮作畫賺錢,彷彿過上了正常人的生活。

但是正當他要忘卻過去種種之時,「一隻怪鳥撲打着翅膀飛了過來,用嘴啄破了我記憶的傷口,轉眼之間,過去那些恥辱與罪惡的記憶又在腦海裏復甦了,使我感到一種要高聲吶喊的恐怖。」他的朋友堀木出現了,他們一碰面,「就頃刻變成了外表相同、毛色相同的兩條狗,一起在下着雪的小巷裏來回竄動」。

即使是在友人眼中,他也並未被當做真正的「人」來看待,而只是一個「自殺未遂,不知廉恥的愚蠢怪物。」

「一切都要過去」

也是在這一天,代表信任、真實和愛的良子被人玷污,而他卻像個逃亡者一樣跑走,內心充滿的不是憤怒,也不是悲哀,只有劇烈的恐懼。「是那種來自遠古的極端的恐懼。」從這一天開始,他內心徹底喪失了對人的信心,也從此「遠離了對人世生活所抱有的全部期待、喜悅與共鳴。」那麼,信賴他人也是罪嗎?

在太宰治逐漸失去做人資格成為「廢人」的短暫生涯中,他悟出了唯一可視為真理的東西:一切都將過去。我想起三毛的一段話,「一切都將過去,生命無所謂長短,無所謂歡樂哀愁,無所謂愛恨得失。一切都要過去,像那些花,那些流水。」也許人生唯再見二字,我們要學習的只是告別而已。

巫小陽 香港尚青文社成員